你是否曾困惑,為何一段旋律能深植腦海,而歌詞卻轉瞬即逝?本文深入探討大腦對「旋律記憶」與「歌詞遺忘」的獨特處理機制,揭示音樂如何透過強烈「情感連結」,成為開啟深層記憶的鑰匙,甚至在失智症患者身上展現奇蹟般的「療癒」力量。

【序章:縈繞腦中的謎之旋律】

我們或許都有過這樣的經驗:一段旋律,可能來自數十年前的老歌,或僅是偶然聽到的廣告配樂,在腦中不請自來,反覆播放,揮之不去。我們能清晰地「聽」見每個音符的起伏、節奏的頓挫,甚至樂器的音色。然而,當我們試圖憶起與之相伴的歌詞時,卻常常陷入一片空白。這引出了一個深刻的謎題:為什麼我們的大腦對旋律如此眷戀,卻輕易地遺忘了承載著明確意義的文字?

我們為何對旋律“過耳不忘”?

一種超越語言的全球通用代碼

旋律,本質上是一種數學模式與情感的結合體。它由音高、節奏和音程構成,這些元素觸及的是大腦最古老、最核心的感知區域。與需要後天學習、涉及大腦皮層複雜處理的語言不同,音樂的模式識別能力似乎是人類與生俱來的本能。它不需要翻譯,便能跨越文化與地域,直接激發我們的情感中樞——杏仁核,引發喜悅、悲傷或懷舊等情緒。因此,旋律更像是一種刻印在我們神經系統底層的通用代碼,其記憶的儲存路徑比依賴語義理解的歌詞更為深刻、更為牢固。

歌詞的缺席:一個普遍的記憶謎題

歌詞的記憶則遵循一條截然不同的神經路徑。它屬於語義記憶和情節記憶的範疇,儲存在大腦的語言中心,如布洛卡區和韋尼克區。這類記憶的提取,需要一個相對完整的認知鏈條。當這個鏈條的任何一環(例如:情境、意義、字詞的關聯)變得薄弱時,記憶便會變得模糊或破碎。旋律作為一個連貫的、模式化的整體,更容易被大腦「打包」儲存;而歌詞則是由一個個獨立的詞彙單元組成,更容易在時間的沖刷下散落遺忘。這便是為何我們能哼出整首樂曲,卻對歌詞支吾其詞的普遍原因。

從奧利弗·薩克斯看見的音樂奇蹟

已故的神經學家奧利弗·薩克斯(Oliver Sacks)在他的著作中,為我們揭示了音樂在大腦中不可思議的力量,尤其是在那些心智看似已經殘破的個案身上。

失智症患者的記憶孤島:旋律是最後的鑰匙

在薩克斯的觀察中,音樂往往是通往失智症患者封閉內心世界的最後一把鑰匙。這些患者可能已喪失了對家人、對過去、甚至對自己的認知,但一段熟悉的旋律卻能奇蹟般地撬開他們記憶的孤島。

- 案例:在 2025 年的一間安養中心裡,一位90歲、患有重度阿茲海默症的老婦人,終日沉默,對外界毫無反應。某天,照護師播放了經典老歌《Moon River》。奇蹟發生了,老婦人的眼神突然亮了起來,嘴角露出一絲微笑,手指開始跟著節拍輕敲。她斷斷續續地哼唱起來,淚水滑落臉頰。她清晰地說出:「這是……我和約翰跳舞的歌。」旋律繞過了她受損的認知網絡,直接觸及了被塵封數十年的、與丈夫在舞池中相擁的珍貴情感記憶。

奧利弗·薩克斯綜合症:音樂幻覺與大腦補償機制

薩克斯也描述了一種被後人稱為「音樂幻覺」(Musical Hallucinosis)或「奧利弗·薩克斯綜合症」的現象。患者(通常是聽力受損的長者)會持續地在腦中「聽」到真實世界不存在的音樂。這並非精神錯亂,而更像是一種大腦的補償機制。當聽覺皮層因為缺乏外部刺激而變得「空閒」時,它會開始自發性地活化,從記憶庫中提取或創造出音樂片段來填補寂靜。這種現象極端地證明了,旋律不僅僅是被動的記憶,它已經內化為大腦結構的一部分,能在特定條件下被大腦主動「播放」,成為神經系統一種深刻而頑固的存在。

【旋律與歌詞的大腦記憶戰:一場不對等的競賽】

如果說旋律是刻印在神經底層的古老符碼,那麼歌詞就是建立其上的精巧建築。兩者在大腦中的處理與儲存,宛如一場資源分配不均的競賽,其路徑從一開始便已分道揚鑣。

大腦的雙軌處理系統:旋律與歌詞分道揚鑣

旋律的全腦聯動:不只聽覺,更是情緒與運動的共舞

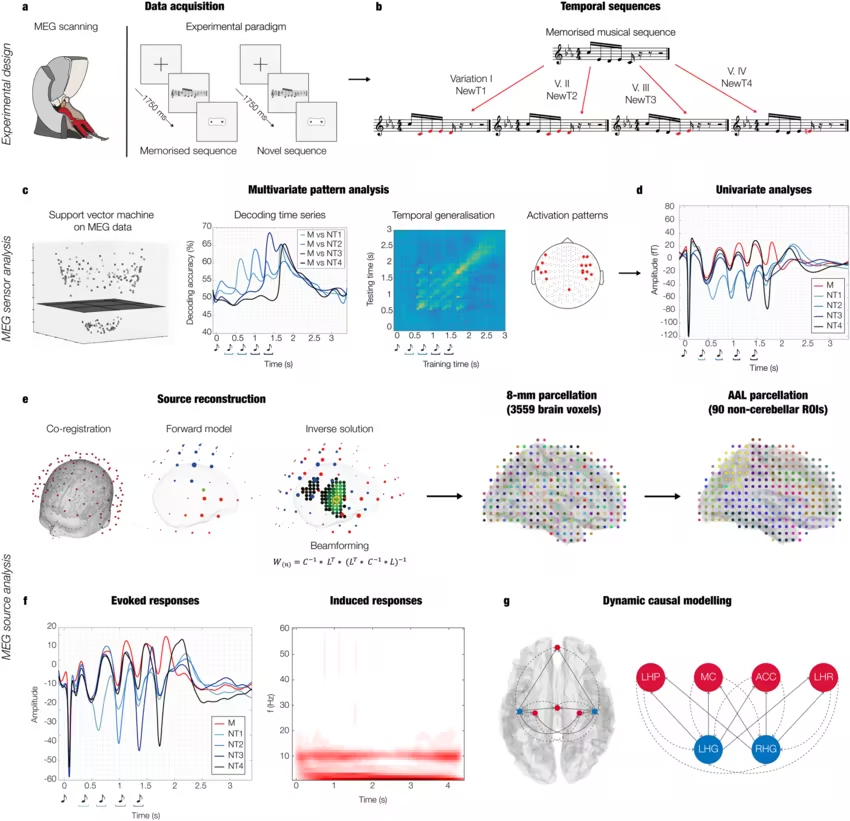

神經影像學的研究揭示了一個迷人的事實:當我們沉浸於旋律之中時,被喚醒的遠不止是聽覺皮層。這是一場遍及全腦的盛大舞會。運動皮層會被輕微觸發,讓我們不自覺地跟著打拍子;小腦參與處理節奏與時機;而杏仁核與海馬體等邊緣系統則被深度激活,負責調動情緒與記憶。旋律以其模式化的結構,像一位技藝高超的舞者,能同時與大腦的多個區域共舞,形成一個廣泛、穩固且多維度的神經網絡連結。這使得旋律的記憶痕跡,不僅僅是聽覺的,更是情感的、身體的、空間的。

歌詞的語言處理:更依賴特定腦區的語意解碼

相較之下,歌詞的處理則更像一位專注的譯碼員,主要依賴大腦左半球的特定語言中樞,如布洛卡區與韋尼克區。這是一個高度專門化但頻寬有限的通道。這也解釋了為何在需要專注的學習或工作時,播放帶有歌詞的背景音樂會比純器樂更容易造成干擾。歌詞中的字句會與我們內心用於思考的「內語」(inner speech)爭奪有限的語意處理資源。當大腦試圖同時解碼書本上的文字與耳邊傳來的歌詞時,這場資源競爭便會導致認知負荷,從而削弱了對兩者的記憶效果。

神經科學的鐵證:記憶存檔管理員的偏好

我們的大腦中,有一位嚴格的「記憶存檔管理員」——海馬體,它決定了哪些日常經歷值得被轉存為長期記憶。而這位管理員,對旋律顯然有著明確的偏好。

海馬體功能:情感與重複模式的優先存檔者

海馬體在篩選資訊時,有兩個重要的參考指標:情感強度與模式重複性。音樂,尤其是旋律,完美地滿足了這兩個條件。一首能引發強烈情感(無論是喜悅、悲傷或懷舊)的樂曲,會被海馬體標記為「重要事件」,優先給予長期儲存的席位。同時,旋律中不斷重複的樂句與和聲進行,形成了一種極易被識別和編碼的模式,大大降低了存檔的難度。歌詞雖然也承載情感,但其線性、非重複的詞彙結構,在海馬體看來,遠不如旋律那般「經濟實惠」。

前額葉皮層的角色:從解讀到提取的情感記憶橋樑

前額葉皮層,作為大腦的最高指揮中心,則在其中扮演了情感記憶橋樑的角色。研究指出,當我們聽到一段觸動人心的愉悅音樂時,前額葉皮層的活動會顯著增加,並與杏仁核、海馬體等情感與記憶中樞產生高強度的互動。它不僅幫助我們解讀「我喜歡這段音樂」的感受,更在未來需要回憶時,搭建起一座從「某種模糊的感覺」通往「那段特定旋律」的橋樑。這座橋樑對於旋律的通行權限遠大於歌詞,使得旋律的提取過程更為順暢、直接。

媒體多工的代價:數位時代對情景記憶力的衝擊

在 2025 年的今日,我們的記憶模式也面臨著新的挑戰。一篇發表於《自然》期刊的研究,針對80名青壯年進行了實驗,結果顯示,頻繁進行媒體多工操作(例如邊聽音樂邊滑手機、回訊息)的習慣,與注意力顯著分散及情景記憶力(Episodic Memory)的衰退有著直接關聯。情景記憶,正是我們記住「在何時、何地、發生何事」的能力,這對於理解並記住歌詞的脈絡至關重要。在注意力被切割得支離破碎的數位環境中,旋律憑藉其情感衝擊力,或許還能勉強擠入記憶的大門;而需要更精細的語意分析與情境連結才能被牢記的歌詞,則往往成為了這個時代最先被犧牲的記憶孤兒。

【情感的黏著劑:音樂如何綁架你的記憶】

如果說大腦對旋律與歌詞的處理是一場不對等的競賽,那麼情感就是旋律那位最強而有力的外援,能輕易地將記憶的天平完全倒向自己。音樂不僅僅是聲音的物理振動,它更是一種能直接與我們情感核心對話的語言,一種能將自身焊接到我們生命經驗中的化學黏著劑。

音樂喚醒情感:杏仁核與多巴胺的協奏

情感記憶連結:為何一首歌能瞬間讓你落淚或微笑?

這份經驗對我們來說再熟悉不過:收音機裡傳來一段前奏,僅僅幾個音符,我們的思緒便被瞬間拉扯回某個遙遠的下午,情緒也隨之翻湧。這並非單純的懷舊多愁善感,而是一場由大腦精確調度的神經化學反應。當音樂進入耳中,它會直接叩響杏仁核——我們大腦的情感總指揮部。杏仁核會為這段聽覺體驗標註上強烈的情感色彩,無論是喜悅、悲傷還是恐懼。與此同時,悅耳的旋律還會刺激大腦的獎賞系統,促使神經遞質多巴胺的釋放,讓我們產生愉悅感。這套「情感標記 + 愉悅獎勵」的組合拳,形成了一道極其深刻且牢固的記憶痕跡,讓旋律與當下的情感狀態緊緊綁定,遠比單純記住「我愛你」這三個字的歌詞要來得更加穩固。

案例分析:從失戀的《Someone Like You》到畢業的《Friends Forever》

情感的強度,決定了記憶的深度。想像一位剛經歷心碎的人,在房間裡單曲循環播放著愛黛兒(Adele)的《Someone Like You》。那哀傷的鋼琴前奏、旋律中蘊含的失落與渴求,會與其個人的痛苦產生強烈共振。在這過程中,音樂不再只是背景,它成為了悲傷情感的容器與催化劑。多年後,即使歌詞的細節已模糊不清,但只要那段旋律響起,杏仁核就會被再度激活,那種心碎的感覺便會立刻重現。反之,在畢業典禮上與朋友們一同高唱的《Friends Forever》,其充滿希望與懷念的旋律,也同樣會成為那段青春歲月的聲音圖騰。強烈的情感波動,就如同一支螢光筆,將那段旋律在我們漫長的記憶畫卷上,劃下了最濃墨重彩的一筆,使其成為一個召喚特定情緒的開關。

個人化與文化烙印:你的專屬BGM

音樂與記憶的連結,不僅發生在被動的情感觸發中,更體現在我們主動為生活編織的背景音樂(BGM)裡,最終沉澱為個人乃至整個文化的集體印記。

特定事件的連結:婚禮、旅行與卡拉OK療癒效果

我們常不自覺地用音樂來標註生命中的重要時刻。婚禮上播放的紅髮艾德(Ed Sheeran)的《Perfect》,其溫柔的旋律自此便與愛情、承諾的畫面永久連結;一場公路旅行中反覆播放的《Life is a Highway》,則成為了自由、探索與友誼的聽覺象徵。這些旋律成為了特定回憶的強大檢索提示(retrieval cue),其效果遠勝於一張照片或一段日記。

而卡拉OK的流行,則從另一個側面揭示了記憶的奧秘。在KTV包廂中,我們不僅僅是在唱歌。跟上節奏、回憶歌詞、控制聲調,同時還要進行社交互動,這是一項調動聽覺、視覺、運動皮層與語言中樞的「全腦運動」。這種主動、費力的參與過程,極大地強化了對歌詞和旋律的整合記憶,解釋了為何許多我們早已忘記歌詞的歌曲,卻能在KTV的螢幕前一字不差地唱出來。它透過一種帶有愉悅感的社交儀式,有效地鍛鍊並鞏固了我們的記憶網絡。

文化記憶的共鳴:從西方的《Jingle Bells》到亞洲的《茉莉花》

當這種連結從個人擴展至群體,音樂便擁有了塑造文化記憶的力量。在西方世界,即便在炎熱的南半球,只要《Jingle Bells》的旋律響起,人們心中便會立刻浮現出雪花、壁爐與節慶的溫馨聯想。同樣地,一曲《茉莉花》,其優美的五聲音階旋律,早已超越了歌曲本身,成為一種代表東方文化意象的聲音符號,能在瞬間喚起一種跨越國界的文化認同感與鄉愁。這些旋律如同空氣中無形的文化基因,承載著一個族群的集體記憶與情感,無需歌詞的精確闡釋,便能在每個文化成員的心中引發深遠的共鳴。

【不受控的單曲循環:深入解析「耳蟲效應」之謎】

然而,音樂與記憶的關係並非總是如此和諧詩意。有時,它會以一種更為奇特、甚至略帶侵入性的方式,盤踞在我們的大腦皮層之中。這便是那段在腦中不斷自動重播、揮之不去的旋律——我們俗稱的「耳蟲」(Earworm)。這種現象,如同一次不受控的單曲循環,為我們揭示了記憶網絡中一個更為神秘、更為機械的面向。要理解這個盤踞在腦中的幽靈旋律,我們首先必須將它與其他幾種相似卻截然不同的聽覺現象區分開來。

耳蟲、音樂幻覺與聽覺持續症的區別

耳蟲效應解析:熟悉的旋律為何變成“認知搔癢”?

耳蟲,在神經科學上被稱為「不自主音樂意象」(Involuntary Musical Imagery),其核心特徵在於,聲音的來源是內在的——它完全由我們自己的大腦生成,而非來自外部世界。它通常只截取我們記憶中最深刻、最熟悉的一段約15至30秒的音樂片段,在我們清醒的時刻,尤其是在大腦處於低負荷狀態時(例如散步、淋浴),反覆播放。這種感覺與其說是聽到,不如說是在「思考」一段旋律。它就像一種「認知搔癢」(cognitive itch),大腦因為某種原因卡在了一個不完整的聽覺模式上,只能透過不斷重複來試圖「抓撓」,尋求解脫。

音樂幻覺現象:當大腦為彌補聽力損失而“作曲”

音樂幻覺(Musical Hallucination)則完全不同,患者會明確感覺到音樂是從外部環境傳來的,彷彿鄰居忘關了收音機。這些幻覺的內容也遠比耳蟲複雜,可能是一整首管弦樂,且較少重複。這種現象更常見於有聽力受損的長者身上。學界認為這可能是一種「釋放幻覺」(release hallucination):當聽覺皮層因為缺少來自耳朵的真實信號輸入,便會變得過度活躍,開始自發地「作曲」,用過去儲存的記憶填補感官的真空。這並非記憶的循環播放,而是大腦在彌補功能失調時,意外創造出的聽覺體驗。

聽覺持續症:聲音消失後仍縈繞不去的聽覺錯覺

聽覺持續症(Palinacousis)則是一種更為直接的聽覺錯覺。它的特點是,在一個真實的外部聲音(例如門鈴聲、一句話)停止之後,患者的聽覺系統仍會「聽」到這個聲音在短時間內持續或重複。這並非源於記憶深處的旋律,而更像是一種聽覺上的「殘影」或「回聲」。這種現象較為罕見,但它的出現常被視為一個重要的神經學信號,可能提示著大腦顳葉區域的功能障礙。

誰更容易被“耳虫”纏上?

數據觀察:音樂暴露量、強迫症狀與“耳虫”的關聯

截至 2025 年的研究數據描繪出了一幅有趣的畫像:並非所有人都會以相同的頻率被耳蟲「拜訪」。研究發現,個體與音樂的關係深度,顯著影響著耳蟲的發生率。音樂家,或是日常大量聆聽音樂的人,由於其大腦中儲存了更豐富、更精細的音樂材料庫,自然更容易觸發這種不自主的記憶提取。此外,那些思維活躍、腦中經常有各種念頭流轉的人,也更容易體驗到耳蟲。更有趣的是,耳蟲的發生頻率與某些強迫症狀(OCD)的特質呈現正相關,這暗示著耳蟲可能與大腦中一個更廣泛的、負責抑制重複性思維的認知控制網絡有關。

爭議點:無歌詞的器樂比抒情歌更容易造成耳虫?

長久以來,人們普遍認為帶有歌詞的流行歌曲是耳蟲的主要來源。然而,近年來的研究卻提出了一個令人意外的觀點,挑戰了這一傳統認知。一項研究發現,純器樂(即沒有任何人聲演唱的音樂)所導致的耳蟲現象,其發生率竟是其他類型音樂的兩倍之多。更重要的是,由器樂引發的耳蟲似乎更具「黏性」,也更容易在夜間出現,從而對睡眠品質造成更為顯著的負面影響。這一發現為「為何我們記得旋律,卻忘了歌詞」這一核心問題,提供了一個全新的、甚至有些矛盾的視角:或許正是因為缺少了歌詞這一具體的語義錨點,純粹的旋律反而能更自由、更固執地在我們的大腦中自我複製,形成一個難以擺脫的循環。

【從記憶到療癒:駕馭音樂力量的實用指南】

如果旋律能如此頑強地盤踞在心靈深處,甚至有時到了令人困擾的地步,那麼一個自然的問題便浮現了:我們能否化被動為主動,駕馭這股力量?當我們理解了旋律與記憶之間深刻、有時甚至帶有強迫性的連結後,便開啟了一扇通往應用之門——從被「耳蟲」無端騷擾,轉向有意識地運用音樂,將其作為改善心理健康與認知能力的強大工具。

音樂治療應用:從心理健康到認知科學的橋樑

音樂治療的歷史與原理

音樂治療作為一門專業學科,其現代體系的建立可以追溯至二戰之後。當時,人們觀察到為那些飽受戰爭創傷的退伍軍人演奏音樂,能顯著幫助他們應對創傷後壓力症候群(PTSD)帶來的夢魘與焦慮。到了 2025 年,我們對其背後機制的理解已遠超單純的「陶冶情操」。其關鍵原理根植於堅實的神經科學基礎之上:音樂能夠透過調節我們的情緒中樞,引導神經可塑性(neuroplasticity)——即大腦重新組織、建立新連結的能力;同時,它還能引發生理同步(physiological synchronization),音樂的節奏可以直接影響我們的心跳速率與呼吸節律,彷彿一種非侵入性的神經調節器,讓身體與心靈重歸和諧。

音樂治療應用:卡拉OK的社交療癒效果

音樂的力量並不僅僅體現在專業的治療室中,它同樣活躍在我們日常的娛樂生活裡。以卡拉OK為例,這一看似單純的社交活動,實則蘊含著深刻的療癒潛力。在眾人面前放聲歌唱,不僅能促使大腦分泌帶來愉悅感的「快樂激素」多巴胺,更能極大地增強個人的自信心與表達能力。更重要的是,在這種歡快、支持性的群體氛圍中,我們與歌曲相關的記憶會被積極地鞏固,將一段旋律與一次正面的社交體驗牢牢地綁定在一起。

打造你的最佳記憶BGM:提升方法的科學策略

紓壓助眠音樂:用古典樂與輕音樂撫平焦慮

對於尋求心靈平靜與一夜好眠的人來說,選擇正確的背景音樂至關重要。某些特定類型的音樂,因其結構的規律性與旋律的舒緩性,能有效地撫平焦慮的思緒。例如,巴赫的《哥德堡變奏曲》,其精巧的數學結構與平和的旋律線條,能引導大腦進入一種穩定而安寧的狀態;而班得瑞(Bandari)的《安妮的仙境》這類輕音樂,則以其空靈的音景,幫助我們從白日的紛擾中抽離,為思緒提供一個得以休憩的港灣。

專注力訓練音樂:白噪音與40Hz雙耳節拍的應用

當目標從放鬆轉向專注時,音樂的選擇標準也隨之改變。此時,我們需要的是能夠屏蔽干擾、引導大腦進入高效工作狀態的聲音。阿爾法腦波音樂(Alpha brainwave music)便是為此而生,它的頻率與大腦在放鬆且專注時所發出的腦波頻率相近,能夠像一個溫和的嚮導,促進大腦進入高效的學習模式。此外,如白噪音(white noise)或特定頻率(如40Hz)的雙耳節拍(binaural beats),也能透過創造一個穩定、持續的聽覺環境,幫助我們集中精神,抵禦外界的雜音干擾。

記憶力提升的禁忌:為何邊聽熟悉歌詞的歌學習是殺手?

然而,在提升記憶力與專注力的道路上,存在一個巨大的陷阱,這也恰好回應了為何旋律與歌詞在大腦中佔據不同地位的謎題。當我們進行需要高度專注的認知任務時,例如深度閱讀或背誦記憶材料,最佳的背景聲音,出乎許多人意料,是「安靜」。若在此時聆聽一首自己熟悉的、帶有歌詞的歌曲,將會是一場認知災難。我們的大腦在處理語言信息時,其資源是有限的。歌詞會直接與我們正在閱讀或試圖記憶的文字內容爭奪相同的語義處理通道,造成嚴重的「認知干擾」。這解釋了為何純粹的器樂旋律有時能成為心靈的背景,而一旦歌詞介入,音樂便從盟友變成了記憶的頭號殺手。

旋律記憶的深層奧秘與應用

總結來說,大腦對旋律與歌詞的處理機制存在顯著差異,這解釋了為何我們對旋律「過耳不忘」,卻容易「遺忘歌詞」。旋律作為一種超越語言的通用代碼,能激活大腦多個區域,特別是情感中樞杏仁核與記憶存檔員海馬體,使其記憶痕跡更為深刻、多維且穩固。它不僅是聽覺的,更是情感與身體的共鳴,甚至能奇蹟般地喚醒失智症患者塵封的記憶,正如奧利弗·薩克斯的觀察所示。

相較之下,歌詞的記憶路徑更依賴語言中心,其線性結構與語意解碼過程,使其在面對認知負荷或多工處理時更容易被遺忘。而「耳蟲效應」則進一步揭示了旋律在腦中不受控的重複播放機制,尤其純器樂似乎更容易引發這種「認知搔癢」。

然而,這份對旋律力量的理解,也為我們開啟了駕馭音樂應用的新途徑。從專業的音樂治療,到日常的紓壓助眠、專注力提升,乃至社交療癒,音樂都能發揮其獨特作用。但我們也必須謹記,在需要高度專注的學習情境中,帶有歌詞的音樂反而會造成嚴重的認知干擾,成為記憶的「殺手」。因此,理解並善用旋律與歌詞在大腦中的不同運作模式,將能幫助我們更有效地運用音樂,提升生活品質與認知能力。