您是否曾誤以為Emoji源自漢字文化?這場席捲全球的「表情符號」革命,其真正的搖籃其實是日本。本文將揭示Emoji的「日本發明」真相,並追溯其從簡樸符號到豐富「數位溝通」工具的演變歷程,顛覆您對這些小圖案的固有認知。

【真相大白:一場美麗的東洋誤會】

撥開迷霧:真正的發明者是誰?

話說天下大勢,分久必合,合久必分;而這小小的表情符號,竟也有著這般的身世流轉,令人莞爾。看官您要是以為 Emoji 是漢字文化的嫡系傳人,那可就掉進了一場美麗的誤會。這場席捲全球的表情革命,其真正的搖籃,既不在中原,亦非港台,而是東瀛島國——日本。

是的,您沒聽錯。這門風靡世界的「顯學」,正是一位名叫栗田穣崇(Shigetaka Kurita)的日本紳士,在 1999 年,於電信公司 NTT DoCoMo 任職時,無心插柳的傑作。說來有趣,這項發明起初並無改寫人類溝通史的雄心壯志,不過是為了解決一個再實際不過的難題。

靈感乍現:從天氣預報到心心相印

話說當年,NTT DoCoMo 推出了名為「i-mode」的行動上網服務,堪稱 2025 年我們今日數位生活的老祖宗。然而,在那個螢幕小得可憐、網速慢如牛車的時代,要在手機上傳遞哪怕一丁點兒豐富的資訊,都是一樁難事。天氣預報光用文字寫「晴天」,總覺得少了點味道,不如一個 ☀️ 來得直觀;說「有情人終成眷屬」,又怎比得上一顆 ❤️ 來得直接?

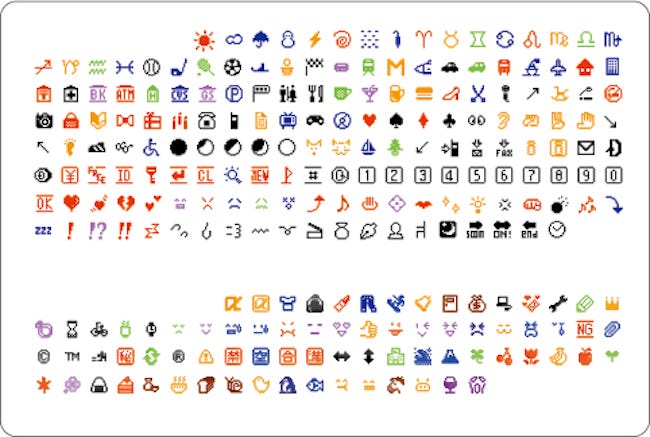

栗田先生的團隊,正是為此苦惱。他從漫畫、日本漢字以及常見的公共標誌中汲取靈感,譬如說,天氣圖案(☀️、☁️、☔️、⚡️)給了他最初的啟發。他心想,何不創造一套簡單的符號,讓用戶能一眼看懂,又能表達簡單的情緒?於是,史上第一套共 176 個、每個僅有 12×12 像素的 Emoji 就此誕生。它們樸素、簡單,甚至有些笨拙,卻像一顆投入湖中的石子,悄然劃開了數位溝通的漣漪。

無心插柳:從日本走向世界的表情包

起初,這套表情符號僅是 NTT DoCoMo 的獨門秘方,是日本國內限定的「土特產」。誰也沒料到,這份為了解決燃眉之急的巧思,竟如此契合人性的需求。蘋果公司慧眼識珠,將 Emoji 納入 iPhone 的輸入法中,這才真正打開了潘朵拉的盒子,讓這些小小的表情符號漂洋過海,成了全球通用的數位世界語。

就這樣,一項源於實用主義的日本發明,陰錯陽差地與千年古老的象形文字產生了跨時空的唱和。它並非源於對漢字的模仿,卻在效果上達成了殊途同歸的妙境。這或許正應了那句老話:生活中的偉大,往往誕生於最純粹的日常。下回當您在訊息中發送一個「👍」或「😂」時,不妨會心一笑,想想它那段從東洋小島出發,最終征服了世界的奇妙旅程。

【真相大白:Emoji的真正故鄉】

Emoji的誕生紀實

俗話說,英雄不問出處,但咱們今天聊的這套表情符號,其「出處」倒真是一段饒有趣味的公案。這場席捲全球的溝通革命,其根源確確實實地深植於東洋。

話說這位表情符號的祖師爺,正是日本設計師栗田穣崇(Shigetaka Kurita)先生。時間拉回到 1999 年,那是一個網路剛要從笨重的電腦桌上,解放到人們掌心的年代。當時,栗田先生任職的日本電信巨頭 NTT DoCoMo,正摩拳擦掌,推出一款名為「i-mode」的行動上網服務。正是在這個平台上,為了讓數位溝通多一點「人氣兒」,世界上第一套 Emoji 應運而生,成了數位文字發展史上一個小而美的里程碑。

最初的176個Emoji

看官或許會問,好端端的,為何要發明這些小圖案?答案其實簡單得很:情意所至,文字有時而窮。

在那個一則簡訊得按字計費、螢幕小得像塊方糖的古早年代,要在極其有限的字數裡傳達準確的資訊與飽滿的情緒,不啻為一樁難事。光說一個「雨」字,是淅瀝小雨還是傾盆大雨?道一聲「同意」,是勉為其難還是心悅誠服?文字的留白,想像空間雖大,卻也容易滋生誤會。栗田先生的初衷,便是在這方寸之間,為冷冰冰的文字注入一點溫度與色彩,讓溝通更直觀,也更有趣。

於是,史上第一批共計 176 名的「表情符號正規軍」就此成軍。這批元老級的 Emoji,可不像今日這般花俏,它們更像是一套實用圖標,樸素無華。其內容涵蓋了天氣(如☀️、☁️)、交通工具(如🚗、✈️)、電子設備(如☎️、📺),以及一些聊表心意的基本情感(如❤️),堪稱是數位世界裡最原始的「看圖說話」。

【追本溯源:Emoji的表情始祖們】

然則,在栗田先生那批精美的全彩正規軍誕生之前,表情符號的江湖早已風起雲湧。它的列祖列宗,雖然模樣樸拙,僅由黑白字元拼湊而成,卻也各自在東西兩方,引領了一場文字革命的序幕。

西方始祖:需要歪頭看的Emoticon

1982年史考特·法爾曼的靈光一閃

話說天下大勢,分久必合,這數位溝通的趣味,亦是從一則小小的佈告欄笑話開始的。時間得倒轉到1982年,在卡內基梅隆大學的電子佈告欄系統上,一位名叫史考特·法爾曼(Scott Fahlman)的教授,正為一樁小事發愁。當時的網路世界,純粹由文字構成,一句玩笑話,很容易被當成是正經八百的宣告,引發不必要的筆戰。

法爾曼先生靈機一動,心想何不借用鍵盤上現成的標點符號,給文字添個「表情」?於是,他信手敲下了:-)與:-(,前者用以標識戲謔之語,後者則代表嚴肅其事。這大概是數位世界裡最早的「拋媚眼」了。只是看官若想領會其中奧妙,需得將腦袋向左歪上九十度,方能窺見那一張微笑或不悅的臉。這歪頭一看的儀式感,倒也成了早期網友心照不宣的默契。

從ASCII碼到聊天室的流行文化

此「歪頭表情」一出,便如星火燎原,在九十年代的網路聊天室與論壇中遍地開花。在那個網路尚屬新潮玩意的時代,熟練地使用這套由ASCII碼組成的表情符號(Emoticon),不啻為一種時髦的身份象徵。它們是早期網民的「接頭暗號」,是BBS論壇裡的次文化圖騰,為單調的文字訊息注入了第一縷人情味與生命力。

東方萌主:不用歪頭的日式顏文字(Kaomoji)

日本獨有的橫向表情符號

當西方網友還在勤練「歪脖子神功」時,日本人早已另闢蹊徑,發展出一套更為直觀,也更符合東方審美的表情體系。這便是無需轉頭便能心領神會的「顏文字」(Kaomoji)。

顏文字將表情的重心放在了眼睛上,一如 (^_^)的笑意盈盈,或是 (T_T) 的淚眼汪汪。這種橫向的表達方式,不僅免去了看官們扭動脖頸的勞累,其豐富的眼神變化,更是將東方人含蓄細膩的情感表達得淋漓盡致,展現出一種獨特的語言趣味與創造力。

¯\(ツ)/¯:一個聳肩動作的生動呈現

日式顏文字的能耐,還遠不止於描摹一張臉。它透過更為繁複的字元組合,竟能將整個身體的姿態與動作活靈活現地展現在螢幕方寸之間。

其中最登峰造極的代表,莫過於這個表示無奈或聳肩的表情:¯\\_(ツ)_/¯。它已然超越了單純的情緒,而是一個完整的肢體語言,一種態度的展演。這種用字元作畫的本事,將文字的圖像潛能發揮到了極致,也為後來圖像化的Emoji鋪平了康莊大道,讓數位表達從「看懂」躍升到了「看見」的境界。

【漢字文化圈的美麗誤會:為何我們總聯想到中國?】

然而,這場數位表情的尋根之旅,到了 2025 年的今天,卻常常引出一個美麗的誤會。每當論及 Emoji 的身世,許多人總會不自覺地將目光投向漢字的故鄉——中國。這份聯想雖不符史實,卻也其來有自,且聽我細細道來。這誤會的根源,不在別處,恰恰就藏在漢字那幾千年的風霜身世裡。

漢字,世界上最古老的「Emoji」

若要為這樁有趣的誤會尋個道理,咱們得先將目光從螢幕上的小黃臉挪開,穿越回數千年前的古老東方,去探訪那堪稱人類史上最悠久、最龐大的一套「表情包」——漢字本身。

從甲骨文到現代漢字的演變之旅

漢字的歷史,本身就是一趟從「看圖說話」到「見字知意」的奇妙旅程。最初,它是在龜甲獸骨上刻下的圖畫(甲骨文),「日」就是一個圓圈加一點,「月」則是一彎新月。後來,這些圖畫被鑄在莊重的青銅器上(金文),線條變得豐腴;到了秦始皇統一天下,又被修整得圓潤典雅(小篆);漢代為了書寫便捷,字體變得扁平開闊(隸書);最終演化成今天我們所見,方方正正、端莊穩重的楷書。這一部洋洋灑灑的字體演變史,實則就是一套從象形符號逐漸抽象化,卻始終未曾完全脫離其圖像根源的成熟表意文字系統。

表意文字的傳承:萬物皆可畫

這便是那美麗誤會的核心所在了。漢字,作為世界上唯一從古沿用至今的表意文字,其「畫出來」的基因,與 Emoji 用圖像來表情達意的邏輯,可謂是異曲同工,心有靈犀。中華文化裡素有「書畫同源」的說法,意指寫字與繪畫,本是同一個娘胎裡出來的藝術。在漢字文化圈的集體潛意識裡,文字不僅是記錄語言的工具,其本身就是一幅幅微縮的畫,一種視覺的詩。因此,當一套同樣以「畫」傳情的符號系統風靡全球時,人們自然會聯想到這位更為古老、也更為深邃的「老祖宗」。

漢字趣味冷知識

當然,漢字的博大精深,遠不止於它那點「畫畫」的底子。它還藏著不少令人拍案叫絕,有時也頗叫人傷腦筋的趣味與奧妙。

《康熙字典》vs. 日常漢字量

說起漢字的數量,許多人或許會立刻聯想到厚重如磚的《康熙字典》,那裡面洋洋灑灑,收錄了超過四萬七千個漢字,足以讓任何一位有志於學中文的朋友望而生畏。但看官們大可放寬心,那本大字典是給學者們考據用的。在日常生活中,一位現代中文使用者,只需掌握約莫三千五百個常用字,便足以讀報看書,縱橫網路,應付裕如了。

多音字的魅力與挑戰

漢字還有一門絕活,便是「一字多音」,像個京劇裡的變臉大師,轉個場景,便換了一副嗓音與身份。譬如一個「行」字,當你說「可以」時,它讀作「xíng」;可當你走進「銀行」時,它又搖身一變,成了「háng」。這種一字多音的現象,既是漢字獨有的音韻魅力,也無疑為這門古老的語言,增添了幾分迷人的挑戰與深度。

【放眼未來:Emoji的全球化與語言演變】

講了半天漢字這筆美麗的糊塗帳,看官們想必心急了:那這滿天飛的 Emoji,究竟是何方神聖,打哪兒來的?答案,不在中土,而在東瀛。是的,這風靡全球的數位表情,乃是日本人的發明。這小東西能有今日這般成就,從一介島國方言,搖身變為世界通用的數位語言,其間的奇遇,也頗值得玩味一番。

從日本走向世界的關鍵一步

統一碼聯盟(Unicode)的神助攻

若說 Emoji 是個天生的旅行家,那「統一碼聯盟」(Unicode)便是那位在 2010 年,給它簽發了全球護照的關鍵簽證官。在這之前,Emoji 不過是日本電信商自家花園裡的花朵,雖美,卻出不了院牆。別家公司的手機或電腦,瞧見它只會是一堆亂碼,猶如雞同鴨講。

是統一碼聯盟這位「數位世界的秦始皇」,大筆一揮,將 Emoji 正式納入國際標準。從此,這套表情符號有了統一的身份證號碼,無論你用的是什麼牌子的手機、什麼系統的電腦,一個😂發過去,對方收到的便也是個😂,而非一串莫名其妙的問號。這一步,才真正為 Emoji 鋪就了通往世界的康莊大道。

截至2025年,超過3000種的表情宇宙

自從領了全球通行的身份證,Emoji 的家族便以驚人的速度開枝散葉。到了 2025 年的今天,這個表情宇宙已是人丁興旺,成員堂堂超過三千之眾。從最初那幾張樸素的喜怒哀樂小黃臉,到如今上天下海,包羅萬象,無論是一隻史前恐龍、一杯消暑的珍珠奶茶,還是一位打坐的智者,皆可入列。

更有趣的是,這本表情大辭典並非由誰獨斷專行,而是向天下人敞開大門。任何人,只要理由充分,都可以向統一碼聯盟提案,申請創造新的 Emoji。這使得它成為一套活的、不斷演進的語言系統,由全世界的用戶共同塑造,充滿了時代的氣息與活力。

Emoji會是語言的終點嗎?

那麼,這群熱熱鬧鬧的小圖像,是否會成為語言的終點,讓人類重回「看圖說話」的嬰兒期呢?這問題,問得有趣,卻也過慮了。

跨越語言隔閡的圖像力量

Emoji 的成功,恰恰證明了圖像在冰冷的數位溝通中,扮演著多麼重要的「溫度調節劑」。純粹的文字,有時像一杯白開水,雖能解渴,卻略嫌無味。而 Emoji 的加入,便如丟進水裡的一片檸檬、一撮花草,頓時讓言語有了表情,添了滋味,使得字裡行間的戲謔、溫情與尷尬,都變得活色生香。它並非要取代文字,而是作為一種絕佳的輔助,讓溝通跨越了語言的藩籬,變得更直觀,也更有人情味。

爭議:文化差異下的符號誤讀

當然,圖像雖直觀,卻也非萬無一失。正所謂「一樣米養百樣人」,同一個 Emoji,在不同的文化濾鏡下,也可能折射出五光十色的奇妙解讀。一枚「雙手合十」🙏 的符號,在日本或許是誠心拜託,在西方常被當作祈禱,到了兩個年輕人手機上,說不定就成了一次心照不宣的擊掌。這種「一符各表」的現象,既是國際交流時需要留意的趣聞,也恰好說明了語言演變過程中,符號意義的流動與多變。

數位時代的漢字文化新生命

說到底,漢字這位見過千年風浪的老祖宗,自然不會被 Emoji 這後起之秀拍死在沙灘上。恰恰相反,漢字那「書畫同源」的古老智慧,在這個人人讀圖的數位時代,反而更能與時俱進,煥發新生。它不會被取代,而是會與圖像化的潮流相結合,與 Emoji 這位有趣的「遠房親戚」攜手並肩,在數位世界裡,繼續演繹其作為中華文化核心的強大生命力與無窮魅力。

Emoji:數位溝通的日本奇蹟與未來展望

回顧Emoji的奇妙旅程,我們得以撥開「漢字文化圈」的美麗誤會,清晰地看見這套風靡全球的「表情符號」系統,其真正的發明者是日本的栗田穣崇先生,並於1999年在NTT DoCoMo的i-mode服務中首次亮相。從最初為了解決行動通訊限制而誕生的176個樸素圖案,到如今2025年已超過三千種的龐大表情宇宙,Emoji的發展歷程充滿了無心插柳的巧思與全球化的推動。

它承襲了西方Emoticon的直觀,也借鑒了東方顏文字的細膩,最終在統一碼聯盟(Unicode)的推動下,跨越語言與文化的隔閡,成為數位世界通用的視覺語言。Emoji並非要取代文字,而是作為強大的輔助工具,為冰冷的訊息注入溫度、情感與幽默,讓「數位溝通」更為生動活潑。儘管存在文化解讀差異,但其圖像化表達的魅力,讓人類得以更快速、更富人情味地交流。未來,Emoji將持續演進,與漢字等古老文字體系共同開創數位表達的新篇章,證明其作為「日本發明」的巨大影響力。