你是否也常被「懶惰」與「拖延」困擾,總覺得自己意志力不足?其實,這並非你的錯,而是大腦天生內建的「節能模式」在作祟。本文將深入剖析大腦的「雙系統理論」與「情緒調節」機制,帶你理解行為背後的科學,並提供駕馭大腦、提升「生產力」的實用策略,讓你從此告別內耗,重拾掌控感。

【第一章:破解「懶惰」的迷思,認識你的雙系統大腦】

揭開大腦的節能秘密:快思與慢想的雙系統理論

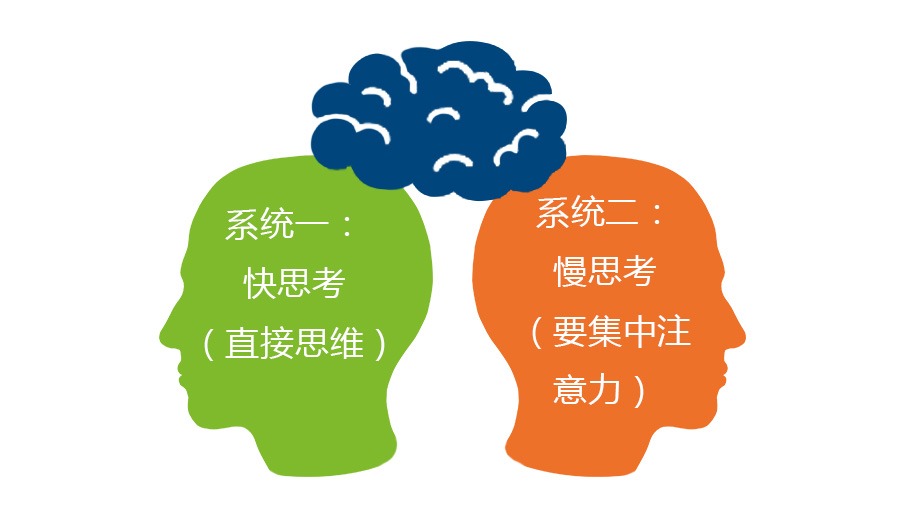

你是否也曾發現,自己總在不知不覺中選擇了最省力的方式做事?這並非你個人的缺點,而是我們大腦天生內建的「節能模式」。諾貝爾經濟學獎得主丹尼爾·康納曼(Daniel Kahneman)在其著作《快思與慢想》中提出了著名的「雙系統理論」,完美解釋了這個現象。我們的大腦內部,其實住著兩位風格迥異的決策者:系統一與系統二。

系統一:自動駕駛的直覺思維

系統一就像你大腦中的「自動駕駛系統」。它運作飛快、不費吹灰之力,幾乎佔據了我們 95% 的日常生活決策。從早上起床刷牙、辨識朋友的臉孔,到在熟悉的路上開車,這些行為都由系統一主導。它依賴過去的經驗、直覺和情感,實現了認知資源的最小化。

這種自動化處理的優點是顯而易見的——高效、省力,讓我們能輕鬆應對繁雜的日常。然而,它的缺點也同樣致命:因為追求速度,系統一容易抄捷徑,從而產生各種認知偏誤。例如「確認偏誤」,使我們傾向於尋找和相信那些支持自己既有觀點的資訊,而忽略反面證據,這在資訊爆炸的時代尤其需要警惕。

系統二:耗費心力的理性分析

相較之下,系統二則是那位「需要手動介入的理性駕駛員」。它負責處理複雜、需要高度專注力的任務,例如進行一場重要的商業談判、規劃一份詳盡的 2025 年財務預算,或是學習一門新的程式語言。系統二的思考過程是緩慢、有邏輯且極度耗能的。

啟動系統二,就像啟動一台大功率的引擎,需要消耗大量的血糖與心力。因此,我們的大腦出於保護自己、節省能量的本能,會下意識地避免啟動它。當我們面對一項困難的任務時,大腦會本能地告訴我們:「這太難了,不如去做點簡單的吧!」這股抗拒的力量,正是我們感到「懶惰」、想要逃避的生理基礎。所謂的「好逸惡勞」,其實是大腦為了生存而演化出的節能策略。

你是真的懶,還是只是在拖延?

理解了大腦的運作機制後,我們需要釐清一個常見的混淆:你當下的狀態,究竟是「懶惰」還是「拖延」?雖然兩者都表現為「不行動」,但其內在的心理狀態與動機截然不同。

意圖與動機的本質區別

拖延(Procrastination)的本質是一種「自我調節的失敗」。你很清楚自己「應該」做某件事,也「想要」完成後的好結果,但就是無法開始行動。這個過程往往伴隨著強烈的焦慮、罪惡感與自我譴責。例如,你知道必須在週末前完成一份重要的工作報告,但你卻選擇了看劇、滑手機,內心充滿了「我為什麼還不動手」的掙扎與痛苦。

懶惰(Laziness)則是指「根本缺乏行動意願」。對於某件事情,你既沒有去做的想法,也不在乎其結果。內心是平靜的,不存在衝突與掙扎。比如,朋友約你去爬山,但你單純就是不想去,只想待在家裡休息,這個決定讓你感到放鬆和滿足,這就是懶惰。

為了讓你更清晰地分辨兩者,可以參考以下表格:

| 特徵 | 拖延 (Procrastination) | 懶惰 (Laziness) |

|---|---|---|

| 行動意圖 | 有意圖,想做但做不到 | 缺乏意圖,根本不想做 |

| 情緒感受 | 焦慮、罪惡、壓力、自我譴責 | 平靜、放鬆、無所謂 |

| 內心狀態 | 充滿衝突與掙扎 | 和諧一致,沒有內耗 |

| 核心問題 | 自我調節與情緒管理失敗 | 動機與價值感缺失 |

【第二章:拖延的情感核心,一場與情緒的戰爭】

拖延的真相:這不是時間管理,而是情緒調節問題

當我們釐清了「懶惰」與「拖延」的區別後,一個更深層的問題浮現了:既然拖延者內心充滿掙扎,明知後果卻無法行動,那究竟是什麼卡住了他們?過去,我們總以為拖延是時間管理不善或意志力薄弱的產物,但現代心理學與神經科學的研究揭示,拖延的真正核心,其實是情緒調節(Emotion Regulation)的失敗。

你並不是想逃避任務本身,而是想逃避執行任務時所引發的負面情緒。

任務厭惡性:啟動逃避機制的扳機

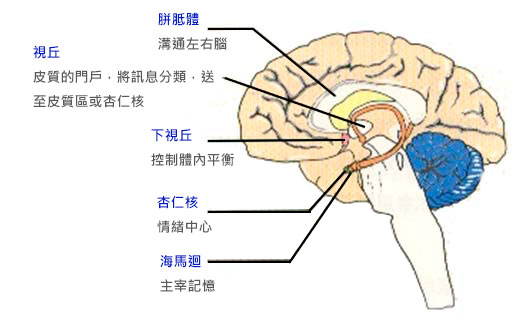

想像一下,你正準備著手處理一份極度枯燥的數據報告,或是為一個全新的 2025 年專案做一份複雜的企劃。當大腦預見到這項任務可能帶來的無聊、困難、挫敗感,甚至是對自己能力的質疑時,大腦的「威脅偵測中心」——杏仁核(Amygdala)——就會被啟動。

杏仁核會拉響警報,將這些負面感受視為一種威脅,就像遠古祖先遇到猛獸時一樣。在這種「戰或逃」的本能反應驅使下,你的身體會產生一股強烈的衝動,告訴你:「快逃!離開這個會讓你感覺不好的情境!」於是,拖延就成了最直接、最快速的逃避策略。

短期情緒修復的陷阱

為了逃離這種不適感,你會下意識地轉向那些能立即提供愉悅感的活動,例如滑開社群媒體、看一集短劇或玩一局手遊。這些行為就像是為你的負面情緒貼上了一張「OK繃」,它能立即緩解當下的痛苦,帶來短暫的情緒修補。

然而,這是一種適應不良的應對機制(Maladaptive Coping Mechanism)。雖然它暫時保護了你免於不悅,但它不僅沒有解決根本問題(任務依然存在),反而會因為延誤而引發更強烈的焦慮和罪惡感,形成一個「拖延 -> 短暫解脫 -> 更大壓力 -> 更想拖延」的惡性循環。

腦內戰場:前額葉皮質 vs. 邊緣系統

這場情緒戰爭,實際上是在我們大腦的兩個關鍵區域之間激烈上演的。這恰好對應了我們在第一章提到的系統二與系統一。

理性規劃與衝動本能的對決

你的前額葉皮質(Prefrontal Cortex),正是「系統二」的所在地。它是大腦的執行長,負責理性思考、規劃未來、抑制衝動,並提醒你完成長期目標的重要性。它會冷靜地告訴你:「嘿,我們必須完成這份報告,這對你的職涯發展至關重要。」

然而,與此同時,你的邊緣系統(Limbic System),也就是「系統一」的情感與本能中樞,卻發出了截然不同的聲音。它追求的是立即的滿足與快樂,極力想避開任何痛苦與不適。當杏仁核(邊緣系統的一部分)偵測到任務的「威脅」時,整個邊緣系統會聯合起來大聲抗議:「這太痛苦了!快去做點好玩的事!」

不幸的是,邊緣系統的信號往往更原始、更強烈,尤其在我們感到疲憊或壓力時,前額葉皮質的控制力會減弱,使得我們更容易屈服於即時享樂的誘惑,導致自我控制的全面潰敗。

多巴胺如何獎勵你的拖延習慣

更糟糕的是,大腦的獎勵機制還會為你的拖延行為「火上澆油」。當你成功逃避了枯燥的任務,轉而去從事那些輕鬆有趣的活動時,大腦會釋放一種名為多巴胺(Dopamine)的神經傳導物質。

多巴胺會讓你產生愉悅和滿足感,它等於是在告訴你的大腦:「做得好!這個『逃避』的決定是正確的,它讓我們感覺很棒!」這就強化了一條極其有害的神經連結:「拖延 = 愉悅」。每一次你選擇拖延並從中獲得短暫的快樂,都是在訓練你的大腦,讓它未來更傾向於選擇這條路徑。久而久之,拖延就從一個偶發的行為,固化成了一個根深蒂固的習慣。

【第三章:綁架你的生產力,揭露拖延的心理驅動因素】

在前一章,我們揭開了拖延的核心——它是一場與負面情緒的戰爭,是大腦邊緣系統為了尋求短暫解脫而對理性前額葉皮質的「叛變」。然而,僅僅理解這場腦內戰役的運作機制還不夠。我們必須更深入地探問:那些引發戰爭的「負面情緒」究竟從何而來?為什麼有些任務會讓我們感到如此恐懼與不適?

答案,就藏在我們更深層的心理結構與天生的認知偏誤之中。這些因素像無形的繩索,悄悄綁架了你的生產力。

害怕失敗?追求完美?拖延背後的深層恐懼

許多時候,我們拖延並非因為懶惰,而是源於一種深刻的、與自我價值感緊密相連的恐懼。

自我設障的心理遊戲

你是否曾有過這樣的經驗:面對一項重要考試或專案,你拖到最後一刻才動手,心中還伴隨著一個聲音:「如果我這次考差了/搞砸了,那是因為我根本沒時間好好準備,而不是我能力不行。」

這就是一種名為「自我設障」(Self-handicapping)的心理防衛機制。我們下意識地、刻意地為自己的成功之路設置障礙(例如:拖延、不充分準備),目的在於為可能的失敗預先找好一個非關能力的外部藉口。

這個行為的背後,是為了保護脆弱的自尊心。如果我們全力以赴卻依然失敗,這將直接衝擊我們對自我能力的評價,帶來巨大的痛苦。但如果我們是因為「沒時間」而失敗,自尊心便得以保全。拖延,在此刻成了一種保護自我的策略——儘管代價高昂。你用一個實際的、可控的失敗(沒完成任務),去交換了一個潛在的、無法承受的失敗(證明自己不夠好)。

適應不良的完美主義

「我要嘛做到最好,要嘛就不要做。」這句話聽起來充滿決心,卻往往是拖延的溫床。這種心態被稱為「適應不良的完美主義」(Maladaptive Perfectionism)。

與追求卓越的健康心態不同,適應不良的完美主義者為自己設定了不切實際、甚至不可能達到的超高標準。在這種標準下,任何微小的瑕疵都顯得無法容忍。當他們準備開始一項任務時,腦中浮現的不是完成後的成就感,而是對「萬一做不到完美」的巨大恐懼。

這種恐懼會引發強烈的焦慮,足以讓大腦的杏仁核拉響警報,啟動我們在第二章提到的「逃避反應」。於是,為了避免面對「不完美」的成品所帶來的痛苦,他們選擇了最安全的方式——遲遲不開始。諷刺的是,這種因追求完美而引發的拖延,最終往往導致時間緊迫,只能草草了事,交出一個連自己都無法滿意的結果,從而進一步加劇了下一次的失敗恐懼與拖延行為。

認知偏誤如何悄悄影響你

除了深層恐懼,我們大腦作業系統中一些與生俱來的「Bug」——認知偏誤(Cognitive Biases),也在不知不覺中將我們推向拖延的深淵。

時間折扣:被高估的現在與被遺忘的未來

請你做個選擇:A)現在立刻給你 1000 元;B)一年後給你 1500 元。

從理性上,我們都知道選項 B 更划算。然而,絕大多數人的大腦會本能地傾向於選項 A。這就是「時間折扣」(Temporal Discounting)現象:人類天生會嚴重高估「立即回報」的價值,而大幅低估「未來回報」的價值,哪怕後者的價值明顯更高。

這個偏誤完美地解釋了為什麼拖延如此誘人。完成一份報告的長期回報(例如:升職加薪、學到新技能)雖然巨大,但它太遙遠了。相比之下,逃避任務去滑手機、看影片所帶來的立即愉悅感,雖然短暫且微小,卻因為它的「即時性」而被大腦賦予了極高的價值。在「遙遠的巨大獎勵」與「眼前的微小快樂」之間,你的大腦幾乎總是被後者所綁架。

現狀偏誤:為什麼「不變」總是比較吸引人?

大腦是一個天生的「節能專家」,它極度厭惡不確定性與額外的思考成本。而開始一項新任務,恰恰意味著要打破現狀,進入一個充滿未知與挑戰的新狀態。

「現狀偏誤」(Status Quo Bias)是指在決策時,我們的大腦會傾向於維持當前的狀態,因為「不變」感覺起來最安全、最省力。即使目前的狀態(例如:無所事事地躺在沙發上)並非最佳選擇,但要轉換到「開始工作」的狀態,大腦需要評估風險(我會不會做不好?)、投入認知資源(我該從何下手?),這本身就是一種消耗。

為了避免這種消耗,大腦會告訴你:「維持現狀就好,別動。」拖延,因此成了維持安逸現狀、避免改變所帶來的心力成本的最直接方式。這也再次呼應了本書的核心——你的大腦並非真的「懶惰」,它只是在用最高效的方式為你節省能量,哪怕這會犧牲你的長期目標。

【第四章:反守為攻,駕馭大腦本能的實用策略】

理解了拖延背後的深層恐懼與認知偏誤後,我們就如同掌握了敵人的作戰地圖。我們知道了大腦並非存心與我們作對,它只是在遵循最古老的生存法則——節省能量,避開威脅。這份看似「懶惰」的本能,既是我們拖延的根源,也將是我們破解拖延的鑰匙。

與其發動一場註定會失敗的、對抗大腦本能的意志力戰爭,不如學習成為一位高明的「大腦駕馭者」。這一章,我們將從戰略防禦轉向主動進攻,介紹一系列經過驗證的實用策略。這些策略的核心並非「根除」懶惰,而是「利用」它,讓我們從行為與心智兩個層面,反守為攻,巧妙地引導大腦,將它從生產力的絆腳石,轉變為達成目標的推進器。

行為改造:從微小處著手,打破拖延慣性

改變的第一步,往往不是來自於驚天動地的內心頓悟,而是始於一個微不足道的具體行動。當大腦因為任務的艱鉅而選擇「凍結」時,最高效的策略就是降低行動的門檻,讓「開始」這件事變得比「不動」還要輕鬆。

任務分解:將令人生畏的大象拆解成螞蟻

「我要完成這份季度報告」,這是一個目標,但不是一個好的行動指令。在你的大腦聽來,這句話充滿了模糊性與不確定性,它無法估算需要投入多少能量,因而觸發了「現狀偏誤」,選擇維持不動。這就是那頭令人生畏的大象。

任務分解的核心,就是將這頭龐大的、模糊的大象,拆解成一群清晰的、可立即執行的「螞蟻」。

| 龐大任務(大象) | 拆解後的具體步驟(螞蟻) |

|---|---|

| 「整理房間」 | 1. 將髒衣服全部放進洗衣籃 2. 把桌面上的垃圾丟掉 3. 將書本歸位到書架上 4. 擦拭桌面 |

| 「準備一場重要的簡報」 | 1. 用 15 分鐘腦力激盪,寫下所有想講的重點 2. 決定簡報的核心三大主題 3. 製作第一頁標題頁 4. 蒐集支持第一個主題的數據 |

這種做法的威力在於,它極大地降低了啟動任務所需的「認知成本」。當你面對的指令是「把髒衣服放進洗衣籃」時,大腦幾乎無需思考,便能輕易完成。每完成一隻「螞蟻」,大腦就會釋放微量的多巴胺,帶來成就感,這份微小的獎勵會成為你捕捉下一隻螞蟻的動力。你就這樣不知不覺地啟動了正向循環,瓦解了拖延的慣性。

習慣堆疊法:將新習慣「嫁接」到舊習慣上

我們每天都會自動執行許多習慣,例如刷牙、泡咖啡、通勤,這些行為幾乎不消耗我們的意志力。這正是大腦節能本性的極致展現。習慣堆疊法(Habit Stacking)便是利用大腦的這份「戀舊」情結,將你想要建立的新行為,「嫁接」到一個既有的、穩固的舊習慣之上。

這個方法的公式很簡單:「做完【舊習慣】之後,我會立刻執行【新習慣】。」

- 舊習慣是你每天幾乎不會忘記做的事,它成為新習慣的「觸發器」。

- 新習慣是你希望養成但總在拖延的行為,盡量讓它微小、易於執行。

例如:

- 「每天刷完牙後,我會立刻花五分鐘冥想。」

- 「每天泡好第一杯咖啡後,我會立刻打開筆記本,寫下今天最重要的三件事。」

- 「每天脫下外出服後,我會立刻將衣服掛好或丟進洗衣籃,而不是丟在椅子上。」

習慣堆疊法之所以高效,是因為它免去了「思考何時做、如何做」的決策過程。你不是用意志力去強迫自己行動,而是讓舊習慣的自動化流程,順勢將你帶入新的行為中。這是一種順應大腦本能的巧妙借力,讓改變在不知不覺中發生。

心智重塑:改變你的內在對話與情緒反應

行為改造是強大的破冰船,但要防止拖延的冰層再度凍結,我們還需要重塑內在的心智模式。拖延的核心是情緒調節問題,因此,學會如何與我們的負面情緒共存,並改變苛刻的自我對話,是實現長久改變的關鍵。

接納與承諾:與負面情緒共存,而非對抗

當面對一項困難任務時,感到焦慮、煩躁或無聊是完全正常的。我們過去的策略往往是「對抗」或「消滅」這些情緒,結果卻陷入了與情緒的拉鋸戰,耗盡心力,最終只能透過拖延來逃避。

一種更具建設性的方法是接納與承諾(Acceptance and Commitment)。

- 接納:這不代表你喜歡或認同這種負面情緒,而是承認它的存在,允許它在那裡,不與之搏鬥。你可以對自己說:「我注意到,我現在對寫這封郵件感到很抗拒、很煩躁。嗯,這就是一種感覺而已。」僅僅是這樣命名並觀察情緒,就能讓你與情緒之間拉開一小段距離,避免被它完全吞噬。

- 承諾:在接納情緒的同時,根據你內心深處的核心價值觀,做出承諾的行動。價值觀是你的人生指南針,例如「成為一個可靠的同事」、「追求專業成長」或「保持健康」。你可以這樣告訴自己:「儘管我感到煩躁,但我重視『信守承諾』。因此,我承諾在接下來的 15 分鐘裡,只專注於回覆這封郵件。」

這個策略讓我們從「我必須感覺良好才能開始工作」的陷阱中解脫出來,轉變為「即使我感覺不好,我依然可以朝著重要的方向邁出一步」。這極大地提升了我們的心理韌性。

自我關懷:用善意取代嚴厲的自我批評

拖延之後,我們腦中最常出現的聲音是什麼?很可能是嚴厲的自我批評:「我真是太懶了!」「我怎麼又搞砸了?」我們誤以為這種苛責能鞭策自己下次做得更好,但心理學研究恰恰指向相反的結論。

自我批評會啟動大腦的威脅系統,引發羞恥感與恐懼,而這些正是驅動我們拖延的負面情緒。這就形成了一個惡性循環:拖延 → 自我懲罰 → 負面情緒加劇 → 更想逃避 → 再次拖延。

打破這個循環的解藥,是自我關懷(Self-compassion)。自我關懷並非自我放縱,而是當你搞砸時,像對待一位陷入困境的好朋友那樣對待自己。一項將於 2025 年發表的研究報告指出,在面對失敗後,採取自我關懷態度的個體,其再次嘗試並堅持下去的動機,遠高於那些進行自我批評的個體。

實踐自我關懷,可以嘗試以下思維轉變:

- 從自我批判到理解:將「我真沒用」換成「這次拖延了,一定是因為我感到壓力很大或害怕失敗,這是人之常情。」

- 從孤立到共情:將「只有我會這樣」換成「很多人都會在這種事情上掙扎,我不是一個人。」

- 從懲罰到善意:將「我必須懲罰自己」換成「我現在感覺很糟,可以做一件什麼小事讓自己好過一點,然後再重新出發?也許可以先去散步五分鐘。」

用善意取代苛責,能夠平息大腦的警報,打破「拖延-罪惡感」的枷鎖,為下一次的行動保留寶貴的心理能量。這才是真正能激發持久改變的內在動力。

【第五章:從理解到超越,建立你的高效心智模式】

駕馭「懶惰」大腦,成為更好的自己

走過前面的章節,我們如同完成了一次大腦的深度探險。我們理解了,那股名為「懶惰」的強大力量,並非性格缺陷,而是刻畫在基因裡的節能本能;我們也明白了,拖延的行為,往往不是拒絕工作,而是在迴避隨之而來的負面情緒。這份理解,是我們從被動應付轉向主動駕馭的轉捩點。成為更好的自己,並非要根除天性,而是學會與之共舞,成為一位更高明的「大腦管理者」。

停止自責,專注於解決方案

當拖延發生時,我們的第一反應往往是啟動內在的「法官模式」,對自己進行嚴厲的審判:「我真是無藥可救的懶惰!」這種自責不僅無助於解決問題,反而會加劇我們的羞恥感與壓力,讓我們的大腦更想逃離,從而陷入「拖延—自責—更嚴重的拖延」的惡性循環。

真正的改變,始於用「工程師思維」取代「法官模式」。當一個程式出現 bug 時,工程師不會指責電腦「懶惰」,而是會去分析錯誤的根源。同樣地,當你發現自己又在拖延時,請停止自責,並溫和地問自己幾個問題:

- 「我現在感覺如何?是焦慮、是無聊,還是害怕失敗?」—— 這是辨識情緒。

- 「這個任務讓我卻步的點是什麼?是太大、太模糊,還是我不知道從何下手?」—— 這是分析問題。

- 「我能做些什麼,讓『開始』這件事變得毫不費力?能不能只做兩分鐘?或者,只完成其中最簡單的一步?」—— 這是尋找方案。

將每一次拖延,都視為一次了解自己大腦運作模式的機會。當你不再把「懶惰」當成敵人,而是將其視為一個「系統提示」,告訴你當前策略需要調整時,你就從問題本身,轉向了專注於解決方案。這份心態的轉變,是建立高效能模式的基石。

建立你的高效系統

策略是點,系統是線。我們在第四章學到的任務分解、習慣堆疊法、番茄工作法等,都是一個個強大的策略「點」。然而,若只在每次需要時才想起它們,我們依然在消耗寶貴的意志力去「決定」使用哪個工具。高效的終極目標,是將這些有效的行為,透過持續的練習,內化成一個自動運行的「系統」,讓大腦的「系統一」為你的長期目標服務。

建立系統,意味著創造一個能讓「做對的事」比「拖延」更容易的環境與流程。

- 流程化你的工作:為重複性的任務建立標準作業程序(SOP)。例如,每週一上午固定是你規劃本週要務的時間;每天下班前固定花 15 分鐘整理桌面與數位檔案。當行為被流程化,大腦就不再需要為「下一步做什麼」而消耗能量,而是會順著軌道自動前行。

- 設計你的選擇環境:減少環境中的阻力與誘惑。如果你想專注寫作,就關掉手機通知,或使用屏蔽網站的應用程式;如果你想養成閱讀習慣,就把書放在枕頭上,而不是放在書架深處。讓理想的行為成為最省力的選擇。

- 定期回顧與優化:系統不是一成不變的。每週或每月花一點時間回顧:哪些方法對我有效?哪些流程可以改進?我的拖延模式出現了什麼新變化?這就像為你的「個人作業系統」進行定期更新,確保它始終處於最佳狀態。

當你擁有一個為自己量身打造的高效系統時,你就不再需要時時刻刻依賴意志力這塊「消耗性電池」,而是像擁有一部高效能的「永動機」,在最小阻力下,持續推動你前進。

你的潛力,始於接納大腦的本能

真正的生產力大師,不是那些意志力最強大、從不「懶惰」的人,而是那些最了解自己天性,並懂得如何順勢而為、善用工具的人。這趟旅程的終點,不是要你變成一個完美無瑕、永不拖延的機器人,而是要你成為一個更懂自己、更接納自己,並因此能釋放更大潛能的人。

啟動改變的第一步

理論懂得再多,若無行動,一切都是空談。改變無需等待一個完美的時機或內心巨大的頓悟。它始於此刻,始於一個微小到不可能失敗的行動。

請在讀完這段話後,立刻為自己實踐一次。從你待辦清單上那件最讓你抗拒的事情中,選出一個能在兩分鐘內完成的最小步驟。

- 是不是要回一封困難的郵件?那就只打開郵件程式,把標題打上去。

- 是不是要整理凌亂的房間?那就只把眼前的三樣東西歸位。

- 是不是要開始一項運動計畫?那就只換上你的運動服。

利用「兩分鐘法則」或「習慣堆疊法」,去親身體驗完成任務後那份微小但確實的成就感。這份「自我效能感」是驅動改變最珍貴的燃料。它會告訴你的大腦:「看,這沒有那麼可怕,我能做到。」這就是啟動正向循環的開關。

邁向個人發展的無限可能

當我們不再與大腦的本能對抗,而是學會理解它、引導它、與它合作時,我們所釋放的,將不僅僅是完成任務的效率。我們釋放的是免於內耗的心理能量,是可以用於創造、思考、建立深度連結的寶貴心力。

從拖延的困境中走出來,你獲得的不只是一張乾淨的待辦清單,更是一種深刻的自我掌控感與內在平靜。你將發現,當你知道如何駕馭自己的心智模式時,學習新技能、探索新領域、挑戰更高的目標,都將變得不再令人生畏。

這是一條通往個人發展的無限道路。起點,就在於你接納自己大腦本能的這一刻。從今天起,別再對抗那個喜歡「懶惰」的自己,而是學著與它攜手,共同創造你想要的人生。

駕馭大腦本能,釋放你的無限潛能

我們明白了「懶惰」是大腦的節能本能,「拖延」則是情緒調節的失敗。真正的突破,在於停止自責,轉以「工程師思維」分析問題根源。透過「任務分解」降低行動門檻,利用「習慣堆疊」順應大腦慣性,並以「接納與承諾」應對負面情緒,搭配「自我關懷」取代自我批判,我們能有效重塑心智。最終,建立一套專屬的高效系統,將大腦從阻力轉為推進器。這不僅提升了「生產力」,更釋放了內在潛能,引導你與天性共舞,邁向更掌控的人生。