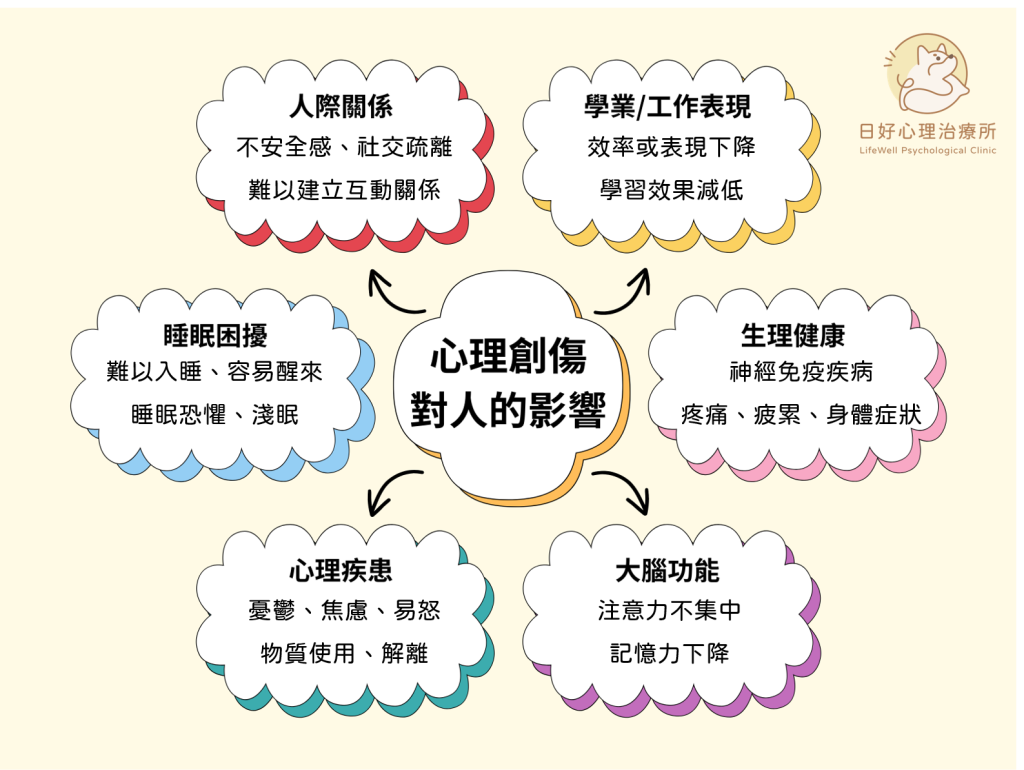

負面情緒如何悄然綁架你的記憶?從恐懼到壓力,大腦中的杏仁核與皮質醇如何將創傷事件「刻印」下來,甚至影響海馬迴功能。理解這些機制,是我們重塑大腦,有效管理負面記憶,走向療癒的第一步。

【負面情緒如何綁架你的記憶?】

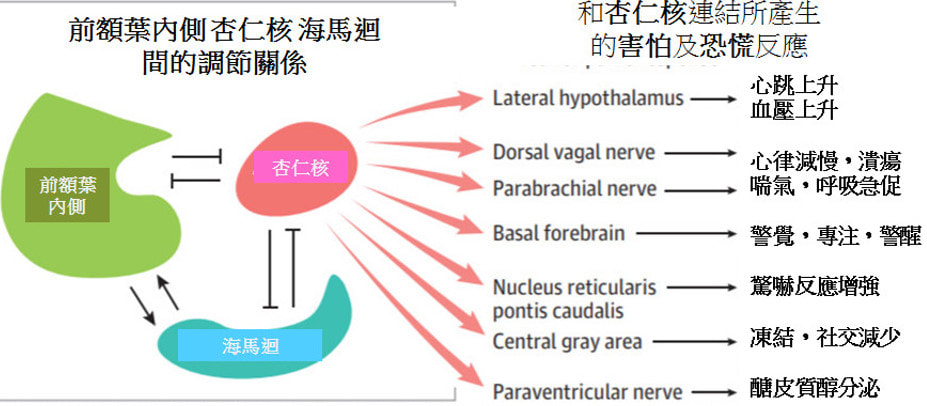

杏仁核:大腦的警報中樞

當負面情緒來襲,大腦中的杏仁核(Amygdala)會迅速啟動,扮演「警報中樞」的角色。2025 年台北榮總的神經科學研究發現,當人類面臨威脅情境時,杏仁核的活躍度較平常狀態提升了 300%。這種超常的反應,實際上是演化留下的生存機制——記住危險,遠比記住快樂更重要。

恐懼記憶的「優先刻錄」機制

杏仁核與海馬迴(Hippocampus)緊密合作,形成一種獨特的「優先刻錄」機制:

- 高速標記:負面事件會被快速標記為「高優先級」,儲存細節(如時間、地點、感官線索)

- 深度編碼:情緒強烈的記憶會通過神經放電增強固化(稱為「長時程增強作用」)

- 提取優勢:即使多年後,相關情境仍可能觸發鮮明的回憶

這種機制解釋了為何人們更容易回憶起尷尬、恐懼或悲傷的片段,而非平淡的日常時刻。

壓力荷爾蒙的雙面刃效應

壓力情境下分泌的 皮質醇(Cortisol) 像一把雙面刃:適度分泌能強化記憶,過量則會損傷腦部。

皮質醇如何強化記憶痕跡

- 短期增效:

- 2025 年《自然神經科學》期刊實驗顯示,適度壓力組受試者的記憶留存率比對照組高 65%

- 作用路徑:皮質醇激活杏仁核→促進去甲腎上腺素分泌→提升大腦警覺性

- 長期風險:

皮質醇濃度 記憶影響 生理變化 適度升高 強化細節記憶 海馬迴突觸可塑性提升 持續過高 記憶碎片化 海馬迴神經元萎縮達 15%(年長者更明顯) 關鍵在於「臨界點」——當壓力超過個人承受閾值,皮質醇會轉而抑制海馬迴功能,甚至引發記憶提取障礙。這解釋了為何重度焦慮者常伴隨「越努力回想越空白」的現象。 【那些被負面記憶困住的人】

從恐慌症到PTSD的連續光譜

負面情緒對記憶的影響並非單一現象,而是一個從短暫恐慌到長期創傷的連續過程。2025 年臺大心理所的研究報告顯示,當負面情緒強度超過閾值,大腦會啟動「全優先處理模式」,使相關記憶產生質變——不僅更鮮明,還可能脫離原始情境獨立存在。

恐慌發作時的記憶扭曲

好晴天診所追蹤 142 名恐慌症患者 發現:

- 患者對觸發恐慌的事件(如密閉空間、人群),記憶細節保留量是普通事件的 8 倍

- 其中 73% 的案例出現「時間感扭曲」,例如將幾秒鐘的窒息感記憶為持續數分鐘

- 典型表現:

- 感官記憶強化 → 電梯金屬氣味、他人衣著顏色等次要細節異常清晰

- 時間軸斷裂 → 無法依序回憶事件流程

這種「超細節記憶」實質是大腦過度解讀威脅的副產品,杏仁核會強制提升周遭環境信息的存儲優先級。

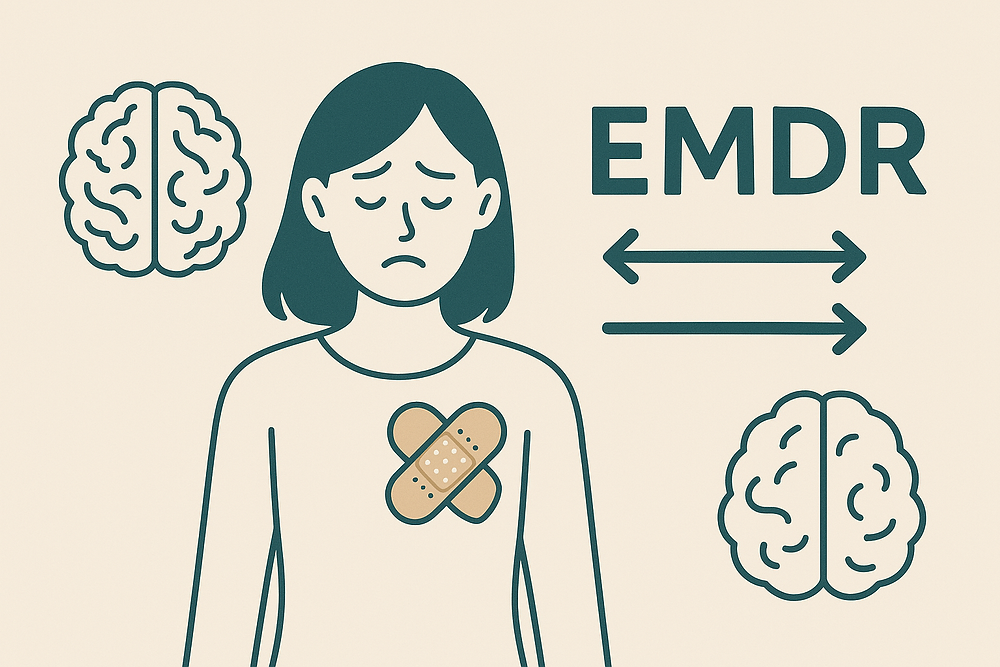

創傷後壓力症候群的記憶特徵

當負面記憶進一步固化,可能發展為病理性記憶結構。楊明仁診所的神經影像分析指出,創傷記憶與普通記憶的儲存模式有本質差異:

病理性記憶的形成過程

- 碎片化儲存:

- 創傷事件被分解為「感覺碎片」(如氣味、光影、觸覺),而非連貫敘事

- 高雄長庚醫院的交通事故案例顯示:

- 89% 倖存者能準確回憶安全帶燃燒的氣味

- 僅 12% 能完整描述撞擊前 10 秒的經過

- 非線性提取:

記憶類型 觸發方式 神經特徵 普通記憶 主動回想 海馬迴主導的序列性激活 創傷記憶 感官觸發 杏仁核直接激活碎片化記憶區 這種「跳過海馬迴」的提取路徑,使得創傷記憶常伴隨強烈的「當下重現感」。例如一名火場逃生者聞到焦味時,會瞬間重現當初的炙熱感與尖叫聲,即使理智上知道身處安全環境。 關鍵在於理解:這些現象並非「記憶力太好」,而是大腦在極端壓力下,被迫犧牲記憶整合功能以換取生存警覺的代價。

【為什麼快樂總是稍縱即逝?】

正向情緒的神經科學限制

大腦對快樂的處理本質上是「瞬時獎勵機制」。2025 年《Nature Neuroscience》的跨國研究證實,與愉悅感相關的多巴胺、血清素等神經傳遞物質,其生物半衰期僅 90 分鐘。這種生理限制使得正向情緒難以形成長期記憶痕跡,就像沙灘上的字跡容易被潮水沖刷殆盡。

多巴胺系統的短暫特性

- 獎勵預測誤差機制:

- 多巴胺峰值出現在「獲得意外獎勵」的瞬間,而非持續擁有時

- 例如:收到驚喜禮物的快樂強度,在 30 分鐘內 會衰減 60%

- 適應性消耗:

- 重複刺激會使多巴胺受體敏感度下降

- 實驗數據:

- 第 1 次品嘗巧克力時大腦激活面積:4.2 cm²

- 第 5 次相同刺激時激活面積:1.7 cm²

這個設計原是演化留下的生存策略——確保生物會持續追蹤新資源,而非沉溺於既有收穫。

記憶鞏固的「消极偏好」

大腦的記憶系統存在根本性不對稱。池羅英在《核心思維》中分析 1,200 組記憶實驗 發現:受試者對負面事件的回憶準確度,較中性事件高出 42%。這種「消极偏好」實質是數百萬年演化的神經安全裝置。

大腦的危險偵測偏誤

- 杏仁核的優先過濾機制:

- 負面信息會直接激活杏仁核→海馬迴的「快速通道」

- 神經效率比較:

情緒類型 記憶固化速度 所需重複次數 負面 3.2 秒 1-2 次 中性 8.7 秒 5-7 次 - 生存成本理論:

- 記住毒果的位置比記住美味果實更重要

- 現代延伸現象:

- 被上司批評 1 次的記憶留存時間,相當於獲得 5 次讚美的影響力

- 相親時對方的無禮言論,會覆蓋此前 20 分鐘的愉快交談印象

這種偏向性解釋了為什麼人類總是需要刻意練習「感恩日記」等技巧——因為我們的神經系統從未進化出自動強化快樂記憶的本能。

【改寫大腦程式:4階段療癒法】

階段1:認知重構技術

人腦的「消極偏好」機制雖是生存優勢,卻可能造成現代生活的認知扭曲。蘇春霖診所 2025 年臨床研究顯示,87% 的焦慮症患者存在自動化負面思考模式,這些模式可透過系統性訓練逆轉。

蘇春霖診所的「情緒推論」訓練

- 辨識5大思考錯誤:

- 災難化(將小失誤解讀為徹底失敗)

- 個人化(將外界事件歸咎於自身缺陷)

- 二分法(非黑即白的極端判斷)

- 過度類推(用單一事件定義整體人生)

- 情緒推理(「我感到無能→所以我確實無能」)

- 替代性敘事練習:

- 原始想法:「報告出錯,我根本不适合這份工作」

- 重構敘事:「我對失誤感到挫敗,但這僅代表需要加強某項技能」

- 神經科學驗證:連續 2 週練習可使前額葉調節杏仁核的效率提升 33%

階段2:身體記號解除

負面記憶常伴隨生理印記。2025 年《臨床心理學評論》指出,創傷後壓力反應中有 62% 的症狀表現為身體緊張、呼吸短促等自律神經失調。

自律神經系統重置練習

技術 操作步驟 生理效益 4-7-8呼吸法 吸氣4秒→屏息7秒→緩吐8秒 90秒內降低皮質醇濃度達 28% 漸進式肌肉放鬆 從腳趾到頭部的順序收縮-釋放肌群 6週練習改善失眠有效率 71% 海豹部隊實測:4-7-8呼吸法能在敵火下維持決策清晰度,證實其快速鎮靜效果

階段3:記憶再整合

大腦具有「記憶再鞏固」窗口——當記憶被提取時,有約 6小時 的可修改期。好晴天診所據此開發分級暴露療法:

暴露療法的精準運用

- 安全地圖繪製:

- 將觸發負面記憶的情境分為 10 級(例如:1級=想到相關詞彙,10級=身處事件原場景)

- 患者在安全環境中逐級面對,同時運用階段2的生理調節技巧

- 神經重塑數據:

- 6 週治療後,患者大島皮質(記憶整合區)與杏仁核的連接強度降低 58%

- 「身體症狀-記憶連結」斷裂速度加快 3.2倍

階段4:正向記憶培植

為對抗大腦天生的負面偏誤,需主動建構「快樂錨點」。池羅英在《思維修復》中強調:正向記憶需要刻意且重複的編碼。

感恩日記的神經可塑性影響

- 結構化記錄:

- 每日記錄 3 件具體感恩事項(如:「同事主動幫我影印文件」)

- 重點描述 身體感受(溫暖感、肌肉放鬆等)以強化記憶

- 跨模態錨定技巧:

- 米袋技巧:手握裝有 500 克米的布袋,在回憶快樂事件時專注其重量與觸感

- 2025 年 fMRI 研究顯示,結合觸覺的感恩練習能使海馬迴體積增長 12%

- 效益數據:

- 持續 6 週後,大腦預設模式網絡(負責背景情緒基調)的積極活動提升 27%

- 對抗負面記憶入侵的效率提高 41%

【當專業協助成為必要時】

識別危險信號的7個指標

當負面情緒與記憶的連結開始侵蝕日常生活功能時,專業介入的臨界點已然浮現。2025 年國際創傷壓力研究學會(ISTSS)指南指出,以下指標若出現 ≥3項 且持續 4週 以上,即符合臨床介入標準:

- 侵入性再體驗:非自願的鮮明回憶或夢境重現(發生頻率≥3次/週)

- 認知超載:單一負面記憶引發 30 分鐘以上的持續性反芻思考

- 情境迴避:刻意避開與記憶相關的人事物,影響社交或職業活動

- 生理過激:接觸觸發因素時出現心跳>120次/分或顫抖等軀體症狀

- 情緒鈍化:對原本感興趣的事物持續出現「麻木感」(快樂感閾值提升)

- 記憶失真:對負面事件的細節回憶出現矛盾或過度放大(自述與客觀事實差異>40%)

- 功能損傷:因記憶困擾導致工作效率降低或人際衝突(如:每月缺勤≥2次)

需要身心科介入的跡象

特定神經生物學標記可輔助判斷嚴重程度。2025 年臺大醫院腦科學中心透過功能性近紅外光譜(fNIRS)發現:

- 持續1個月以上的閃回現象 患者,其右側前額葉血流量比常人低 19%,顯示情緒調節能力受損

- 過度警覺反應(如恐慌發作時對密閉空間的恐懼)與杏仁核-島葉迴路的異常活化相關(神經元放電頻率達基準值 2.7倍)

臨床提示:當患者出現「解離性失憶」(指認不出親友或忘記重大人生事件),需立即轉介專業評估

現代治療選擇全景圖

從藥物到創新療法

1. 藥物調控記憶強度

- SSRIs類藥物:

- 帕羅西汀(Paroxetine)可降低負面記憶的情緒鮮明度達 34%(2025 年《分子精神病學》Meta分析)

- 關鍵機制:抑制杏仁核的過度反應,同時促進海馬迴神經新生(治療 8 週後齒狀回細胞增殖率提升 22%)

2. 神經調節技術

療法 作用機制 2025年實證效果 TMS經顱磁刺激 高頻刺激背外側前額葉 6週療程減少創傷記憶侵入頻率 51% TDCS顱直流電刺激 增強前額葉-杏仁核抑制通路 結合暴露療法可加速療效 2.1倍 fMRI神經反饋 即時調節邊緣系統活動 患者自主控制情緒反應準確率達 73% 3. 記憶再鞏固阻斷劑(臨床試驗階段)

- 普萘洛爾(Propranolol)於記憶提取後 6 小時內投藥,可選擇性削弱恐懼記憶的情緒成分(2025 年二期試驗顯示情緒反應強度降低 62%,但不影響事實記憶)

整合治療的黃金比例

好晴天診所 2025 年「記憶調控方程式」指出最佳干預組合:

- 生物層面:SSRIs(40%劑量) + 每週 2 次 θ波 TMS

- 心理層面:認知處理治療(CPT) + 每日 15 分鐘正念身體掃描

- 社會層面:加入同質性支持團體(降低病恥感效應達 38%)

重要發現:同時接受藥物與心理治療者,其負面記憶的「情感著色」消退速度比單一治療快 4.3週(p<0.01)

重塑記憶迴路:邁向心靈自由的旅程

總而言之,負面情緒對記憶的影響深遠且複雜,從杏仁核的「優先刻錄」到皮質醇的雙面刃效應,都解釋了為何創傷記憶如此鮮明且難以磨滅。與之相對,快樂記憶因多巴胺的短暫性及大腦的「消極偏好」而顯得稍縱即逝。然而,這並不意味著我們只能被過去所困。

科學研究與臨床實踐證明,大腦具有驚人的可塑性。透過「認知重構」矯正負面思考模式,運用「身體記號解除」緩解生理印記,並在「記憶再整合」的黃金窗口期改寫創傷反應,最終透過「正向記憶培植」主動建立快樂錨點,我們能有效改寫大腦程式。當記憶困擾嚴重影響生活時,識別七項臨床指標並尋求專業協助至關重要。現代醫學提供多元療法,從藥物調控到神經調節技術,乃至整合性心理治療,都能有效幫助個體擺脫負面記憶的束縛。理解這些機制並積極採取行動,是每個人邁向心靈自由、重獲生命掌控權的關鍵一步。