光環效應作為一種普遍的認知偏誤,深刻影響著我們對人事物的判斷。它在職場招聘、績效考核及生活決策中常造成偏差,若未妥善管理,可能帶來不公平與錯誤的結果。了解這一心理現象的成因與影響,並掌握科學的應對策略,可以幫助我們做出更理性、公正的判斷,促進個人與組織的長遠發展。2025 年,正是我們提升意識、規避偏誤的最佳時機。

【揭開「光環效應」的神秘面紗:大腦的捷徑與陷阱】

定義與起源:為何我們總是「以偏概全」?

在我們日常的判斷與決策中,大腦常會採取一種名為「認知捷徑」(Heuristics)的策略,以應對龐大的資訊流。然而,這些捷徑有時也會引導我們步入「認知偏誤」(Cognitive Bias)的陷阱。「光環效應」(Halo Effect)便是其中一個顯著的例子,它深刻影響著我們對人、事、物的評價,甚至在我們毫無察覺的情況下,悄然形塑著我們的現實。

心理學的根基:桑代克與認知捷徑

「光環效應」的概念最早由美國心理學家愛德華·桑代克(Edward Thorndike)於1920年代提出。他透過對軍隊士兵評估的觀察發現,當一位軍官在某一方面(例如體能)表現出色時,評估者往往會不自覺地將這種好印象延伸到其他不相關的特質上(例如智力或品德),給予過高的評價。這正是大腦為快速處理資訊而形成的「認知捷徑」所導致的結果,它讓我們的判斷變得更有效率,但也犧牲了精確性。在2025年,我們依然能從這項百年研究中窺見人類心智運作的普遍規律。

日常生活中的「無意識偏見」:案例解析

「光環效應」在我們的日常生活中無處不在,且往往以「無意識偏見」的形式呈現:

- 外貌與能力的光環: 當一個人擁有吸引人的外貌時,我們很容易在第一印象中,自動將其與可靠、聰明、善良等正面特質連結起來。例如,在2025年的某場企業招募會上,一位外型亮麗的求職者,即使其專業技能與其他應聘者相當,也可能因為「光環效應」而獲得面試官更高的青睞與預期,這便是一種常見的「無意識偏見」。

- 品牌與品質的錯覺: 名人代言或名牌產品經常巧妙地利用「光環效應」來影響消費者的判斷。當我們看到一位備受尊敬的運動明星代言某款運動鞋,或購買一個標榜「奢華」的品牌包時,我們很容易誤信高價即等同於品質保證,甚至認為該產品擁有超越其實際功能的附加價值。這種錯覺在2025年的消費市場中依然屢見不鮮。

- 學歷與能力的理想化: 我們對名校畢業生或大型企業員工,常會抱持一種理想化的想像,認為他們必定能力出眾、前途光明。這種「光環效應」可能導致我們在評價他們時,忽略其背後可能承受的高壓、激烈的內部競爭,或是特定環境下才得以發揮的專業限制,進而影響我們對其真實能力的「判斷力」。

「光環效應」的雙面刃:潛在益處與巨大風險

「光環效應」並非全然負面,它像一把雙面刃,既能被巧妙運用於正面情境,也潛藏著扭曲現實、導致錯誤決策的巨大風險。

正面應用:品牌行銷與員工激勵

若能妥善運用,光環效應可以成為一種強大的工具:

- 品牌形象的延伸: 以蘋果公司(Apple)為例,其iPhone產品的巨大成功,不僅僅是單一產品的勝利。透過iPhone所建立的「創新、高品質、時尚」的品牌「光環」,成功帶動了Mac電腦、iPad平板以及Apple Watch等其他產品的銷量。消費者對iPhone的信任與喜愛,自然而然地延伸到蘋果旗下的其他產品,強化了整體品牌形象,這在2025年的市場競爭中仍是經典案例。

- 員工士氣的提升: 在職場環境中,主管適時且真誠的表揚與讚美,能產生正向的「光環效應」。當一位員工在某個專案中表現出色,獲得主管的肯定時,這種積極的評價能透過「光環效應」提升該員工在其他領域的自信心和工作士氣,甚至激勵他們在未來挑戰更多元的任務,形成良性循環。

負面影響:決策品質的隱形殺手

然而,當「光環效應」在無意識中發揮作用時,它往往成為「決策品質」的隱形殺手:

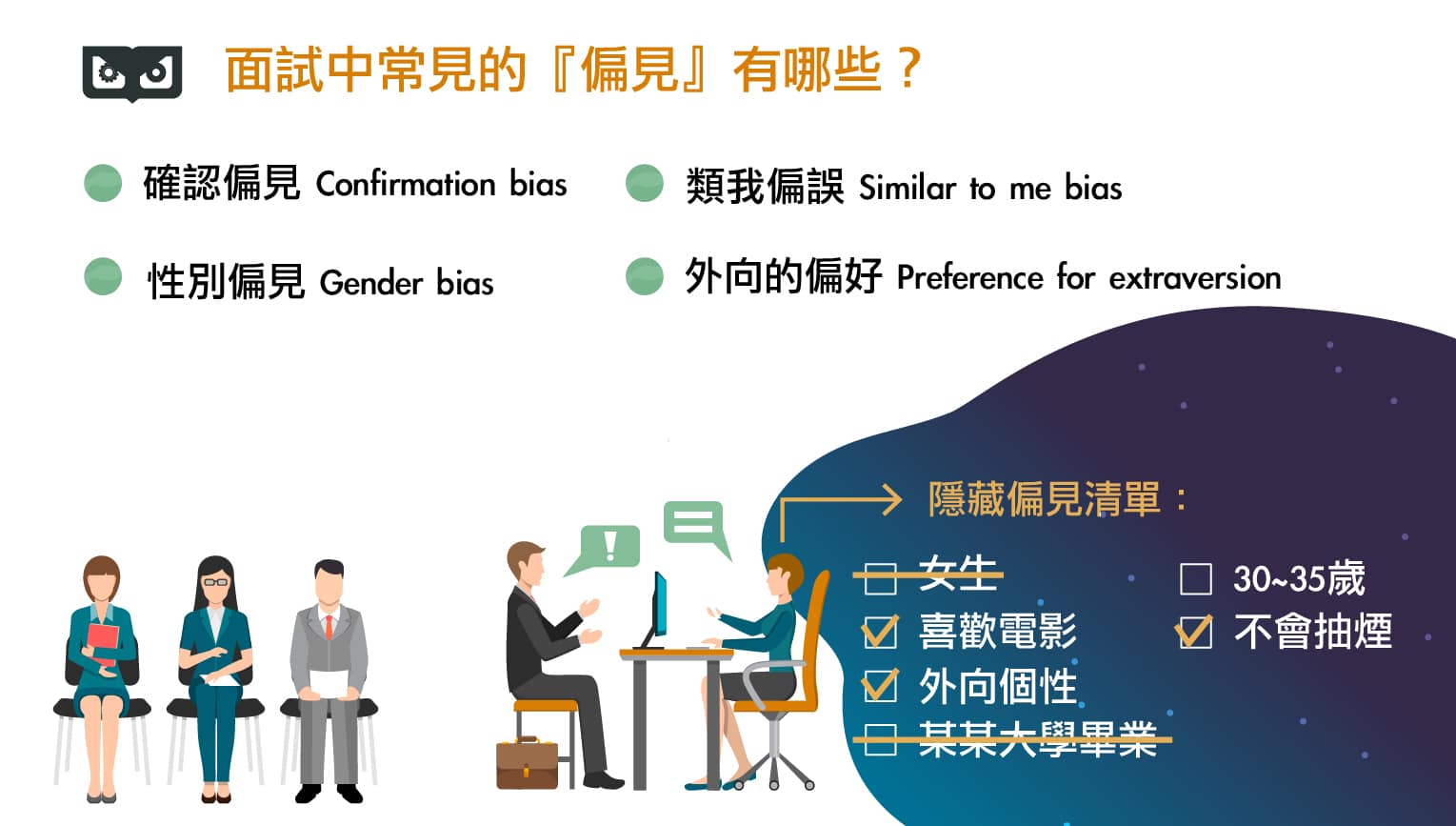

- 職場中的偏見與不公: 在面試、績效考核,甚至團隊分工等「職場技巧」應用中,「光環效應」極易導致「職場偏見」與不公平的「決策品質」。例如,一位員工可能因為其外向的個性或良好的溝通能力,而被主管賦予了「潛力巨大」的光環,即使其實際績效並未達到預期,也可能獲得比其他默默努力但內向的同事更高的評價或晉升機會。這種偏見在2025年的企業管理中仍需高度警惕。

- 錯誤決策的連鎖反應: 「光環效應」的負面影響不僅限於職場,它可能滲透到財務管理、職場溝通、親密關係等生活各個層面。在財務管理中,我們可能因某位投資顧問的「成功案例」光環,而盲目跟從其所有建議,即使其風險評估並不明確,最終導致投資失利。在親密關係中,我們可能因伴侶某個優點的光環,而忽略其潛在的缺點,導致一連串錯誤的選擇與判斷,影響「決策心理」與關係的長期健康。這些因偏見累積而成的錯誤,可能在2025年甚至更遠的未來,持續對個人生活產生深遠影響。

【職場決策的隱形殺手:當「光環效應」遇上人才選拔】

在競爭日益激烈的職場環境中,人才的選拔與發展是企業成功的關鍵。然而,即使是最專業的人力資源專家,也難以完全擺脫「光環效應」的影響。這種認知偏誤,可能在我們不自覺的情況下,扭曲對員工或候選人的真實判斷,進而成為「決策品質」的隱形殺手。

面試中的「月暈效應」:外表與能力的誤判

面試,作為企業篩選人才的第一道關卡,其判斷的精準性至關重要。然而,在有限的時間內,面試官往往會受到「光環效應」(或稱「月暈效應」)的影響,將應徵者的某個突出特質過度放大,進而推論其整體能力。

初步印象的強大影響力

研究顯示,在2025年的今日,約有高達85%的面試官,僅憑應徵者的履歷內容與其外在形象所形成的初步印象,便已在心中勾勒出對方的基本輪廓。這是一種典型的「面試偏見」,源於大腦快速分類與歸納的認知捷徑。例如,一位穿著俐落、談吐自信且眼神堅定的應徵者,很容易讓面試官產生「他應該很可靠、有組織力,且具備優秀的領導潛質」的「過度正面」評價。這種無意識的連結,使得面試官在後續的問答中,更容易去尋找支持這些正面預設的證據,而非客觀地評估其真實能力。

忽略關鍵能力的風險

然而,外表的光鮮亮麗或初步印象的良好,並無法直接代表應徵者是否具備足夠的專業知識、實際操作能力,或是解決複雜問題的思維模式。當面試官過度依賴這些表面特徵時,便可能忽略那些真正決定員工價值的核心要素,例如其在壓力下的應變能力、團隊協作的精神、對特定職位的適配性,以及其學習與成長的潛力。這種「光環效應」所導致的偏頗判斷,不僅可能錯失真正優秀但外表不那麼出眾的潛力人才,更可能因為錯誤的選拔,而降低整體團隊的「決策品質」與執行效率。

績效考核的「偏見陷阱」:短期光環下的真相

「光環效應」不僅在人才招募階段發揮作用,在員工的日常「績效評估」與晉升決策中,同樣是一個潛在的「偏見陷阱」。主管對於員工某個突出表現的印象,可能無形中影響其對員工其他層面的判斷。

單一優點的過度放大

想像在2025年,一位員工在某個季度內,因為成功完成一筆大型銷售案而備受矚目。主管可能因此對其產生強烈的「光環」,認為他是一位「超級業務員」。然而,這種單一優點的過度放大,卻可能導致主管在「績效評估」時,忽略其在團隊合作方面的不積極、文件處理上的粗心大意,或是偶爾出現的低出勤率等缺點。這種不公平且不全面的評估,不僅無法真實反映員工的整體表現,更可能導致其他默默努力、全面發展但缺乏「光環」的員工感到不滿,進而影響團隊士氣,最終損害整體部門的績效。這正是典型的「職場偏見」在績效管理中的體現。

多元化管理的挑戰

「光環效應」若未經有效管理,將成為企業在招聘與晉升中實現「多元化管理」目標的重大阻礙。當企業決策者傾向於提拔那些擁有特定「光環」(例如名校背景、特定成功專案經歷或某種受歡迎的個性特質)的候選人時,便可能無意識地排斥那些來自不同背景、擁有獨特視角,或以不同方式展現能力的優秀人才。在2025年這個強調創新與全球化的時代,公司若因此錯失能夠帶來新想法、新觀點,並能適應多變市場的優秀候選人,將會嚴重影響其創新能力與未來的發展潛力。克服「光環效應」的挑戰,是建立一個真正公平、多元且高效能組織的關鍵一步。

【擺脫「光環效應」的束縛:實用策略與「偏見管理」】

「光環效應」作為一種普遍的「認知偏誤」,其影響力滲透在我們日常生活的各個層面,尤其在職場決策中更顯著。然而,這並不意味著我們束手無策。借鑒丹尼爾·卡尼曼與阿摩司·特沃斯基等心理學家在認知科學領域的深刻洞察,我們可以學習一系列實用策略,有效提升「自我覺察」與「理性思考」能力,從而進行更為精準的「偏見管理」,做出更明智的判斷。

提升「自我覺察」:培養清醒思考的習慣

我們的大腦在處理複雜資訊時,傾向於走捷徑,這雖然提高了效率,卻也為「認知偏誤」留下了空間。提升「自我覺察」是對抗「光環效應」的第一步,它要求我們學會暫停,審視自己的思考過程,而非僅僅接受第一印象。

反思與提問:打破「心理盲點」

人類的思維模式中,存在著許多不易察覺的「心理盲點」,而「光環效應」正是其中之一。要打破這些盲點,我們需要培養一種持續的反思習慣,主動質疑那些看似理所當然的判斷。

- 開啟「思考空間」: 在2025年的今日,面對一個新的人或新情境時,我們應當經常自問:「我是不是太快下結論?」「我現在的判斷,是不是有點太快或太一致地站在自己的立場上?」這種刻意的停頓與質疑,為大腦創造了寶貴的「思考空間」,讓我們有機會從自動駕駛模式切換到手動模式,審視「光環效應」是否正在悄然影響我們的判斷。

- 進行「偏見矯正」: 定期回顧過往的決策,思考「第一印象」是否真的準確,是進行「偏見矯正」的有效途徑。例如,當初因為某位同事的口才出眾而對其能力給予高度評價,事後卻發現其執行力不足,這種經驗便能幫助我們在未來做出更客觀的選擇,避免再次被單一特質的「光環」所蒙蔽。

延遲決策與追蹤模式:給大腦冷靜期

當我們的大腦受到情緒或過量資訊的刺激時,往往會啟動快速、直覺的「系統一」思考模式,這也是「認知偏誤」容易滋生的溫床。給予大腦一個「冷靜期」,讓更為理性、分析性的「系統二」得以介入,是規避偏誤的有效策略。

- 降低「認知偏誤」影響: 在2025年這個資訊爆炸的時代,我們時常面臨需要在短時間內做出決策的壓力,例如面對「限時搶購」的誘惑,就很容易被「損失厭惡」等「認知偏誤」所驅使。此時,刻意延後決策,哪怕只是一小段時間,也能有效降低情緒和即時壓力對判斷的影響。這段「冷靜期」能讓我們重新檢視資訊,減弱「光環效應」對我們決策的潛在干擾。

- 拆解「無意識偏見」模式: 建立一個「小決策日誌」是極其實用的工具。記錄下重要的判斷過程,並在事後回顧,有助於我們逐步拆解潛在的「無意識偏見」模式。例如,你會發現自己在評估某些特定類型的人時,總是傾向於給予過高的評價(正面光環)或過低的評價(負面光環)。透過這種系統性的追蹤,我們能夠更清晰地識別並修正自己的「偏見傾向」。

建構「理性思考」框架:系統性矯正「認知偏誤」

除了個人層面的「自我覺察」,組織與流程的設計也能從根本上「矯正認知偏誤」,尤其是針對「光環效應」這種普遍存在的現象。透過建立一套「理性思考」的框架,我們可以讓決策過程更加客觀、公正。

結構化面試與多元評估

在人才選拔與績效考核中,若缺乏系統性的評估方法,「光環效應」便會大行其道,影響「決策品質」。引入結構化的流程和多元的評估視角,是有效對抗「面試偏見」和績效偏誤的關鍵。

- 專注實際技能表現: 在2025年的今日,許多企業已意識到傳統面試的局限性,開始採用「結構化面試」流程。這意味著所有應徵者都會被問到相同的問題,並根據預設的評分標準進行評估。這種標準化能夠有效減少「面試官」受到應徵者外表、談吐等「光環」特質的影響,使其專注於應徵者的實際技能、經驗與應變能力,從而降低「面環效應」的干擾。

- 確保決策平衡公正: 實施「多人面試」機制是分散單一「面試偏見」的有效方法。當多位面試官同時評估一位應徵者時,每個人基於「光環效應」產生的個別判斷會相互制衡。透過集體討論,不同視角能夠補充資訊、挑戰假設,最終確保決策的平衡與公正,避免某個面試官的個人偏好主導結果。

- 避免單一印象主導: 在員工的「績效考核」中,運用「360度評估」是一種全面的評估方式,它不僅包含主管的意見,也納入同事、下屬甚至客戶的視角。同時,應當更加依賴客觀數據,例如具體的業績指標、專案完成率、出勤率等。這些量化指標能夠有效避免主管因員工某個突出表現(例如成功完成一個大型專案)而產生「光環」,進而忽略其在其他方面可能存在的不足,確保評估的全面性與準確性。

主動尋求「反方資訊」:拓展視野

我們的思維往往傾向於尋找支持自己觀點的證據,這就是所謂的「確認偏誤」。而「光環效應」正是這種偏誤的放大器。要真正做到「偏見管理」,我們必須學會主動尋求與自己立場相悖的資訊,以拓展視野。

- 對抗「確認偏誤」: 刻意尋找與自己立場相反的觀點,主動打破「資訊泡泡」,是對抗「確認偏誤」的重要練習。例如,當你對某位同事印象極佳時,可以刻意詢問其他同事對其工作方式的不同看法,或者回顧其過去可能存在挑戰的專案。這種有意識地尋找「反方資訊」的行為,能夠迫使我們重新審視最初的「光環」,從而避免過度理想化或單一維度的判斷。

- 提升「判斷多元性」: 練習「換位思考」,從不同立場看待事物,有助於提升「認知偏誤覺察」與「判斷多元性」。在2025年這個多元文化日益交融的時代,理解不同背景、不同思維模式的人如何看待同一件事,能夠極大地豐富我們的視角。這不僅能幫助我們識別自己的「光環效應」如何影響對他人的看法,也能促使我們做出更具包容性、更全面的決策,從而提升整體「決策品質」。

【超越表象:擁抱「多元化」與「判斷力」的未來】

認知偏誤的「不可消除性」與「可管理性」

我們已經深入探討了「光環效應」及其在決策過程中的影響,並學習了多種提升「自我覺察」與「理性思考」的策略。然而,重要的是要理解,即使我們擁有這些工具,人類的「認知偏誤」也並非能夠被完全「根治」或「消除」的。這是一個持續學習與調整的過程,而非一勞永逸的終點。

承認人類本能:與偏誤共處

「認知偏誤」是人類大腦在漫長演化過程中,為了應對複雜環境、節省有限的認知資源而發展出的「捷徑」。這些「心理捷徑」使得我們能夠迅速做出判斷,在許多情境下提高了生存效率。例如,「光環效應」讓我們能快速對一個人或事物形成整體印象,儘管這可能導致「以偏概全」。

- 從神經科學的角度來看,我們的大腦傾向於「模式識別」與「自動聯想」,這使得「認知偏誤」成為一種根深蒂固的自然機制。這意味著,我們無法期望自己成為一個「完全理性」的決策者,因為那與人類大腦的本質相悖。

- 真正值得追求的,是成為一個能夠「自覺偏誤並持續調整的人」。這並非要我們摒棄所有的直覺判斷,而是學會在關鍵時刻,啟動「系統二」的分析思考,對那些可能被「光環效應」或其他偏誤影響的判斷,進行有意識的審視與矯正。這種「偏見管理」的智慧,在於理解自身局限,並學會與之共處,而非妄圖將其徹底根除。

持續精進:從「心理盲點」到「清醒判斷」

儘管「認知偏誤」無法完全消除,但每一次我們有意識地運用所學策略,都是一次寶貴的練習,也是朝向更「清醒判斷」邁進的一小步。這是一個需要耐心與毅力的旅程。

- 每一次有意識地停頓,在2025年的今日,面對一個看似完美的提案或一個充滿魅力的候選人時,我們學會自問:「我是不是只看到好的一面?」;每一次練習「換位思考」,嘗試從不同角度理解他人的觀點;每一次「延遲決策」,給予自己更多時間收集資訊並進行理性分析——這些都是我們在日常生活中,對抗「光環效應」及其他「心理盲點」的具體實踐,也是朝向更「理性思考」的堅實步伐。

- 提升「自我覺察」所帶來的益處遠不止於避免單一偏誤。它為我們在面對選擇、溝通、以及個人成長的關鍵時刻,帶來了更大的彈性與韌性。當我們能夠意識到自己的「無意識偏見」時,便能更客觀地評估情境、更有效地與他人協作,並最終提升整體「決策品質」,無論是在個人生活還是專業領域。

建立「包容性」社會:實踐「偏見避免策略」

對抗「光環效應」與其他「認知偏誤」的努力,不僅僅是個人修為的提升,更關乎我們如何共同建立一個更加公正、包容和富有創新力的社會。當個體意識到並管理自身的偏見時,集體的智慧才能真正被釋放。

職場的變革:提升生產力與創新

在職場環境中,「光環效應」可能導致不公平的招聘、晉升決策,甚至影響團隊合作與創新氛圍。透過系統性地實踐「偏見避免策略」,企業能夠獲得實質性的效益。

- 實踐「多元化管理」的團隊,由於匯聚了來自不同背景、擁有不同視角與經驗的成員,能夠帶來更多新鮮的想法與解決方案。波士頓諮詢集團(Boston Consulting Group)的研究明確指出,擁有「多元化管理團隊」的公司,其創新收入高出19%。這表明,當企業積極對抗「光環效應」等偏見,招聘和培養多元人才時,不僅能提升員工士氣,更能直接轉化為商業上的競爭優勢與創新動能。

- 麥肯錫(McKinsey & Company)的另一項研究也提供了有力的證據,指出性別多元的公司有高達21%的機會獲得高於平均的盈利能力。這不僅僅是數字上的提升,更代表著企業在招聘、評估與發展人才時,能夠超越表象,真正看到每個個體的潛力與價值,從而提升公司整體競爭力與韌性。在2025年這個快速變化的時代,擁抱多元化是企業永續發展的必然趨勢。

日常生活的應用:從「第一印象」到「深度理解」

「光環效應」的影響力無遠弗屆,從我們對陌生人的第一印象,到對新聞事件的解讀,再到消費行為的選擇,都可能受到其潛移默化的影響。

- 在社交、教育、消費等各領域,努力減少「以貌取人」的「認知偏誤」傾向,是我們在日常生活中實踐「偏見管理」的重要一環。例如,在社交場合,不因某人的外表或職業光環而過度美化其所有特質;在教育領域,教師應警惕「光環效應」對學生評價的影響,力求客觀;在消費時,不因品牌或代言人的「光環」而盲目購買,而是基於產品本身的價值與需求。

- 努力克服這些「心理偏見」,不僅能顯著提升我們自身的「判斷力」,使我們能夠做出更明智、更符合實際的選擇,也為創造一個更公正和包容的社會貢獻一份力量。當我們每個人都能夠超越表象,從「第一印象」走向「深度理解」,用更全面、客觀的視角看待世界與他人時,社會的整體凝聚力與進步潛力都將得到極大的提升。這是一個持續的過程,需要我們每個人在2025年及未來,不斷學習、反思與實踐。

【讀者反思與行動呼籲:從「光環效應」中解放你的決策】

停止「自動導航」:慢想一秒的練習

在我們之前的討論中,我們已經理解到「認知偏誤」的根深蒂固,以及「光環效應」如何無聲無息地影響我們的判斷。然而,理解並非終點,真正的挑戰在於將這些認知轉化為日常的實踐。如同丹尼爾·卡尼曼(Daniel Kahneman)與阿摩司·特沃斯基(Amos Tversky)所揭示的,我們的大腦習慣於「快思」(System 1),這種直覺式的、自動化的思考模式在許多情境下效率極高,但也正是「光環效應」等偏誤得以趁虛而入的溫床。因此,停止「自動導航」,培養「慢想」(System 2)的習慣,是我們從「光環效應」中解放決策的關鍵一步。

培養「慢思考」習慣

「慢思考」並非要我們變得遲鈍,而是鼓勵我們在關鍵時刻,有意識地按下「暫停鍵」,給予自己一個審視與反思的空間。這是一個簡單卻極其有效的策略,尤其在2025年的今日,面對資訊爆炸與快速變化的世界,這種刻意的停頓顯得尤為珍貴。

- 下一次當你對某人或某事產生「瞬間好感」或「瞬間反感」時,請別急著下判斷。這種「瞬間好感」往往是「光環效應」的經典表現,我們容易因為某人的一個亮點(如外貌、學歷、特定成就)而過度美化其所有特質,反之亦然。例如,一位演講者口才流利,我們可能因此認為他所有觀點都正確無誤;一位產品設計精美,我們便可能忽略其潛在的功能缺陷。在這些時刻,我們需要抵抗大腦「自動聯想」的衝動。

- 停下來,問問自己:「這是理性的評估,還是被「光環效應」牽著走?」這是一個強而有力的自我質疑。當我們意識到自己可能正受到某個單一特質的「光環」影響時,便能有意識地將注意力轉移到其他被忽略的面向。例如,對於那位口才流利的演講者,我們可以問自己:「他的論點是否有足夠的數據支持?邏輯是否嚴謹?」對於那款設計精美的產品,我們可以思考:「它的耐用性如何?是否符合我的實際需求?」這種刻意的自我審視,是啟動「系統二」分析思考的信號,也是我們從「無意識偏見」邁向「清醒判斷」的第一步。

成為「決策心理」的主人:開啟你的成長之旅

理解並練習「慢思考」僅是起點,要真正成為自己「決策心理」的主人,我們還需要將這些認知轉化為具體的行動策略,並融入日常生活的實踐之中。這是一場持續的成長之旅,它將賦予我們更高的「自我覺察」能力與更堅韌的「理性判斷力」。

具體行動建議

將抽象的認知偏誤理論轉化為可操作的具體行動,是提升決策品質的關鍵。以下是一些在2025年及未來,你可以持續實踐的策略:

- 嘗試在下次評估他人時,列出其優點與缺點,而不僅僅關注單一亮點,進行「偏見矯正」。當我們在招聘、晉升或僅僅是日常社交中評價一個人時,「光環效應」會讓我們傾向於將一個人的突出優點(或缺點)泛化到其所有方面。為了對抗這種傾向,我們可以刻意地進行「兩面性評估」。例如,不僅要記錄某位候選人的傑出成就,也要思考其可能存在的經驗短板或潛在弱點;對於一位新認識的朋友,除了其迷人的幽默感,也可以觀察其在其他情境下的表現。這種有意識地尋找「反證」或「補充資訊」的練習,能有效打破「光環」的壟斷,使我們的判斷更為全面與客觀。

- 在做出重大決策前,主動諮詢不同意見來源,特別是那些可能持有反對意見的人,避免「群體思維」影響。當我們被「光環效應」所影響時,往往也會伴隨「確認偏誤」(Confirmation Bias),即傾向於尋找和解釋那些支持我們初始判斷的資訊。為了避免陷入這種「認知迴圈」,我們應該主動尋求多元視角。這不僅僅是聽取不同的意見,更是要特別關注那些與我們原有觀點相悖的聲音。例如,在投資決策前,除了聽取看漲的分析師意見,也要了解看跌方的論據;在團隊討論中,鼓勵「魔鬼代言人」的角色,讓大家勇於提出質疑。這種策略能有效挑戰我們被「光環效應」美化(或醜化)的初始印象,迫使我們進行更深入、更全面的分析。

- 推薦閱讀丹尼爾·卡尼曼(Daniel Kahneman)的《快思慢想》(Thinking, Fast and Slow)等經典「心理學」著作,深入理解人類「決策心理」與「認知偏誤」。知識是力量,尤其是關於我們自身思維模式的知識。卡尼曼的著作深入淺出地解釋了人類大腦的兩種思維系統,以及各種常見的認知偏誤如何影響我們的判斷。透過閱讀這些經典作品,我們不僅能從理論層面理解「光環效應」的運作機制,更能認識到其他諸如「錨定效應」、「可得性偏誤」等對我們決策的潛在影響。這種持續的學習與自我教育,將不斷提升我們的「自我覺察」能力,使我們在2025年及未來,能夠更有效地管理自身的「決策心理」,逐步成為一個更明智、更清醒的決策者。

【結論】光環效應作為一種普遍且深遠的認知偏誤,既可以被巧妙運用於品牌行銷與激勵,也可能成為決策失誤的隱形殺手。正確理解這一現象,並採取系統性策略,能有效提升我們的判斷力,促進職場公平與多元化。個人層面上,透過自我覺察與冷靜期,又能逐步擺脫偏見束縛,使決策更加客觀全面;組織層面,推行結構化面試、多元評估與多角度資訊整合,有助於 reduce偏誤影響,打造公正專業的選才與管理流程。在追求創新與競爭的2025年,學會管理「光環效應」的策略,將是提升整體決策品質、營造公平社會的關鍵。持續反思與實踐這些方法,不僅能促進個人思維的清醒與成長,也能引領企業建立包容多元的文化氛圍,為未來的更好決策奠定堅實基礎。這是一場關於智慧與公正的持續旅程,值得我們每一個人投入與堅持。