您是否了解API與Webhook的根本區別?在數據交互中,API採用客戶端主導的請求響應機制,而Webhook則推崇伺服器主導的事件推送。本文將帶您深入解析這兩者的通信方式、資源消耗差異及適用場景,幫助開發者在2025年選擇最符合需求的技術策略。

【API 與 Webhook 的核心區別與應用場景】

交互模式的根本差異:請求-響應與事件推送

API:客戶端主導的「拉取」機制

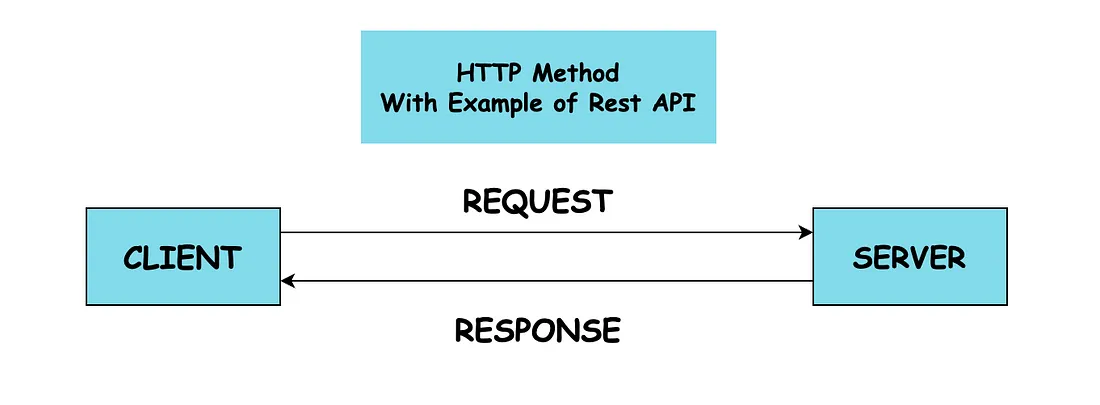

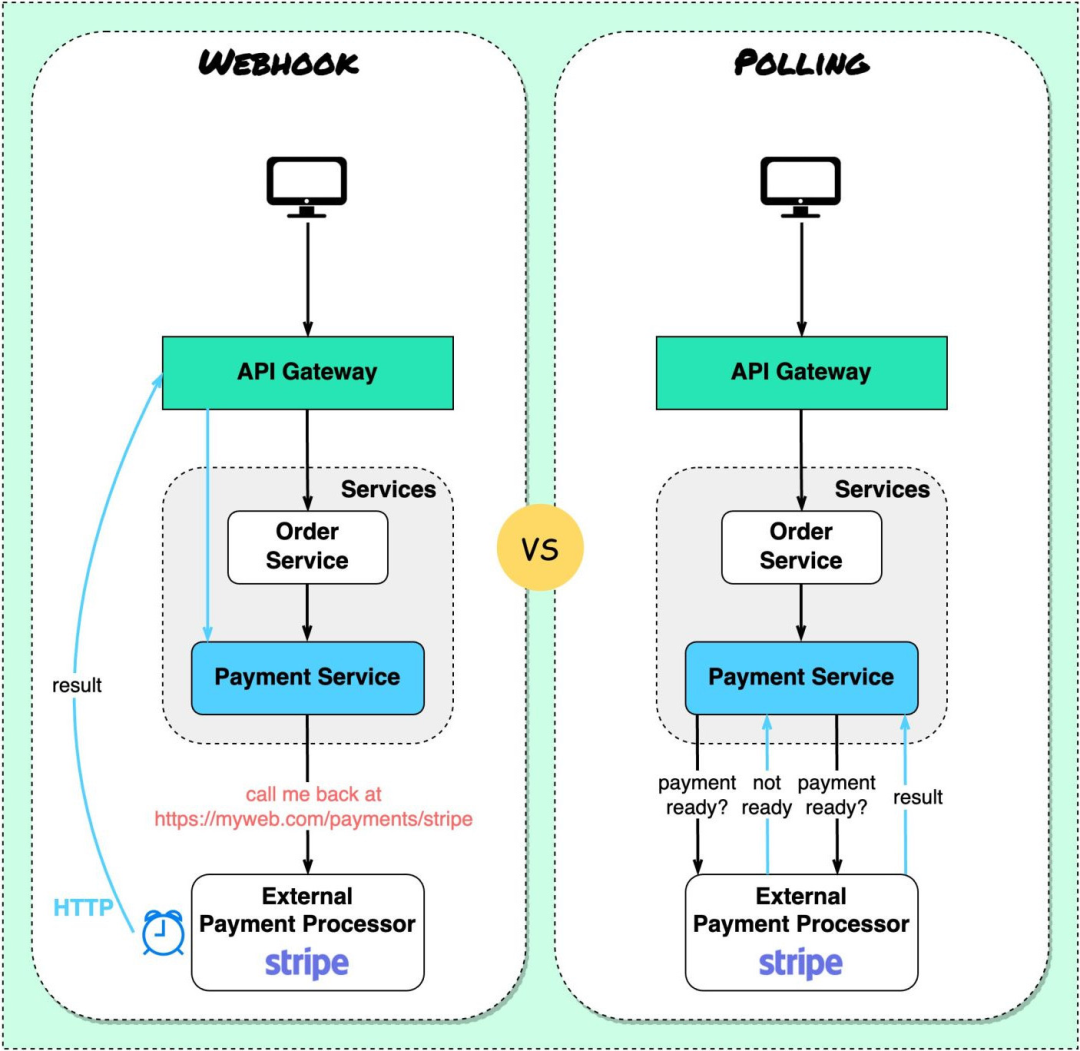

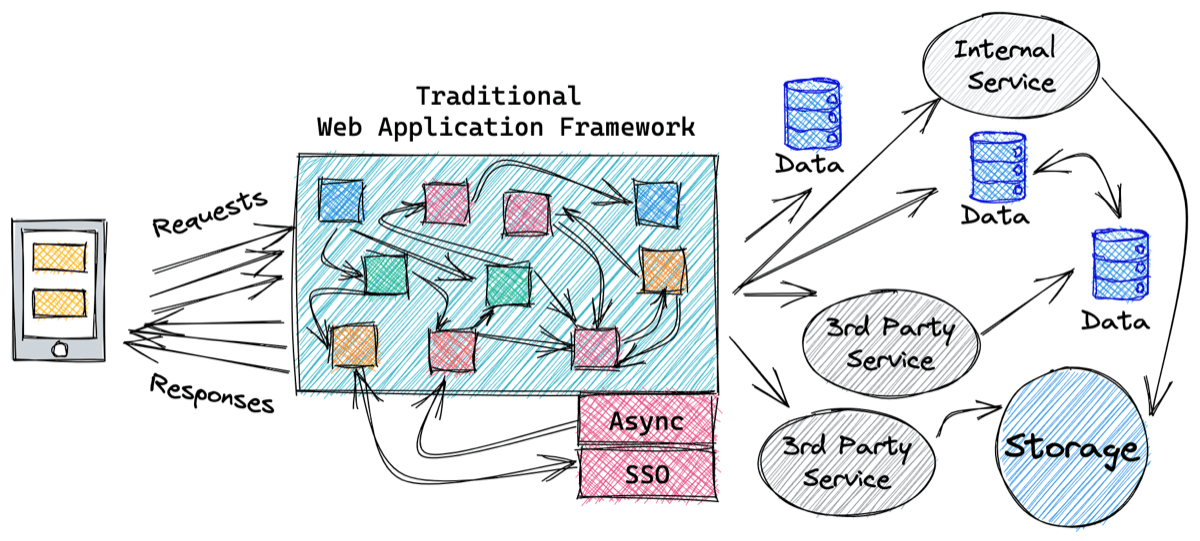

傳統的 API 交互模式遵循客戶端-伺服器(Client-Server)模型,其核心是「請求-響應」(Request-Response)範式。在此模式下,數據的流向始終由客戶端發起。客戶端(例如網頁應用、行動應用或另一服務)主動向伺服器發送請求(Request),以獲取特定數據或執行某項操作。伺服器在處理請求後,將相應的數據或操作結果作為響應(Response)返回給客戶端。這種「拉取」(Pull)機制意味著客戶端必須週期性地檢查(輪詢,Polling)伺服器是否有新的數據或狀態變化,才能保持信息的即時性。例如,一個應用程式每隔幾秒鐘向 API 端點查詢是否有新的電子郵件。

Webhook:伺服器主導的「推送」機制

相較於 API 的拉取模式,Webhook 則採用了「推送」(Push)機制,是一種事件驅動(Event-driven)的通信模式。在 Webhook 模型中,數據流向由事件源(伺服器端)發起。當預先定義的特定事件(如支付完成、用戶註冊、代碼提交)發生時,事件源會自動將相關數據作為 HTTP POST 請求「推送」到預先註冊的 Webhook URL(即回調 URL)。這種機制消除了客戶端頻繁輪詢的必要,極大地提升了實時性與系統效率。例如,支付網關一旦確認交易成功,即刻將交易狀態推送至商戶的 Webhook 端點,無需商戶持續查詢。

數據流向與控制權:主動與被動的角色轉換

API 的同步性與資源消耗

API 的請求-響應模型通常是同步的,即客戶端發出請求後會等待伺服器的響應。雖然可以實現非同步請求,但其本質仍是客戶端主動發起。為了獲取實時更新,客戶端需要執行頻繁的輪詢操作。這不僅會增加伺服器負載,導致不必要的資源消耗(尤其在數據變化不頻繁時),還可能因網絡延遲或伺服器響應時間而影響信息的即時性。

Webhook 的異步性與高效通知

Webhook 本質上是異步的。事件發生時,數據被立即推送,無需接收方主動請求。這種模式極大地降低了資源消耗,因為數據僅在需要時才傳輸。它提供了一種高效、實時的通知機制,特別適用於需要即時響應事件的場景。接收方只需暴露一個公開可訪問的端點,等待事件的到來。這在 2025 年的微服務架構和無服務器計算環境中尤為重要,因為它能有效實現服務間的解耦與實時協同。

應用場景與最佳實踐:按需選擇的策略

API 的廣泛適用性

API 適用於廣泛的應用場景,包括數據查詢、資源創建/更新/刪除、身份驗證、第三方服務集成等。它是構建通用數據交互界面和提供服務能力的首選。例如,一個天氣應用程式透過 API 請求獲取當前天氣數據;一個電商平台透過 API 調用支付服務進行交易。其核心優勢在於客戶端對數據獲取和操作擁有完全的控制權。

Webhook 的事件驅動優勢

Webhook 則專注於事件驅動的實時通知。它最適用於當特定事件發生時,需要立即觸發後續操作或更新狀態的場景。典型應用包括:

- 支付通知: 交易狀態變更的即時回報。

- 版本控制系統: 代碼提交、拉取請求狀態變更的通知,觸發 CI/CD 流水線。

- SaaS 平台: 用戶訂閱狀態變更、新消息到達等。

Webhook 降低了系統的耦合度,使得各組件能夠獨立演進,並在事件發生時自動協同。

綜合對比:API 與 Webhook 的關鍵特性一覽 (2025 年視角)

| 特性 | API (Application Programming Interface) | Webhook |

|---|---|---|

| 通信方向 | 客戶端發起 (Pull) | 伺服器發起 (Push) |

| 數據獲取 | 主動請求、輪詢 | 事件驅動、實時推送 |

| 即時性 | 依賴輪詢頻率,可能存在延遲 | 高度即時,事件發生即通知 |

| 資源消耗 | 輪詢模式下可能產生不必要的請求和伺服器負載 | 僅在事件發生時傳輸數據,資源消耗低 |

| 複雜度 | 客戶端需管理請求邏輯、錯誤處理、重試機制 | 接收方需暴露公開可訪問的端點,並處理接收到的數據 |

| 典型場景 | 數據查詢、資源操作 (CRUD)、身份驗證、通用服務集成 | 支付通知、CI/CD 觸發、聊天消息、日誌監控、訂閱狀態變更 |

| 應用哲學 | 請求與響應的精確控制 | 事件驅動的自動化響應 |

| 主流趨勢 (2025) | 依然是構建服務和數據交互的基石,向 GraphQL、gRPC 等發展 | 在微服務、無服務器、實時協作應用中扮演核心角色,與事件流平台深度整合 |

【事件驅動與請求-回應:通訊模式的根本差異】

通訊方向:主動推送與被動請求

API 請求管理:主動查詢模式

傳統的 API 交互模式,其本質是客戶端(Consumer)主導的「拉取」(Pull)機制。應用程式若欲獲取數據或觸發操作,必須主動向伺服器發送請求。這要求客戶端不僅需明確何時發送請求,更可能為了確保數據的即時性而實施週期性輪詢。此種模式下,[API請求管理]的複雜性顯著提升,客戶端需自行判斷數據的新舊、管理請求頻率、處理網絡延遲及潛在的無效響應,並在數據無變化時仍產生不必要的請求開銷。

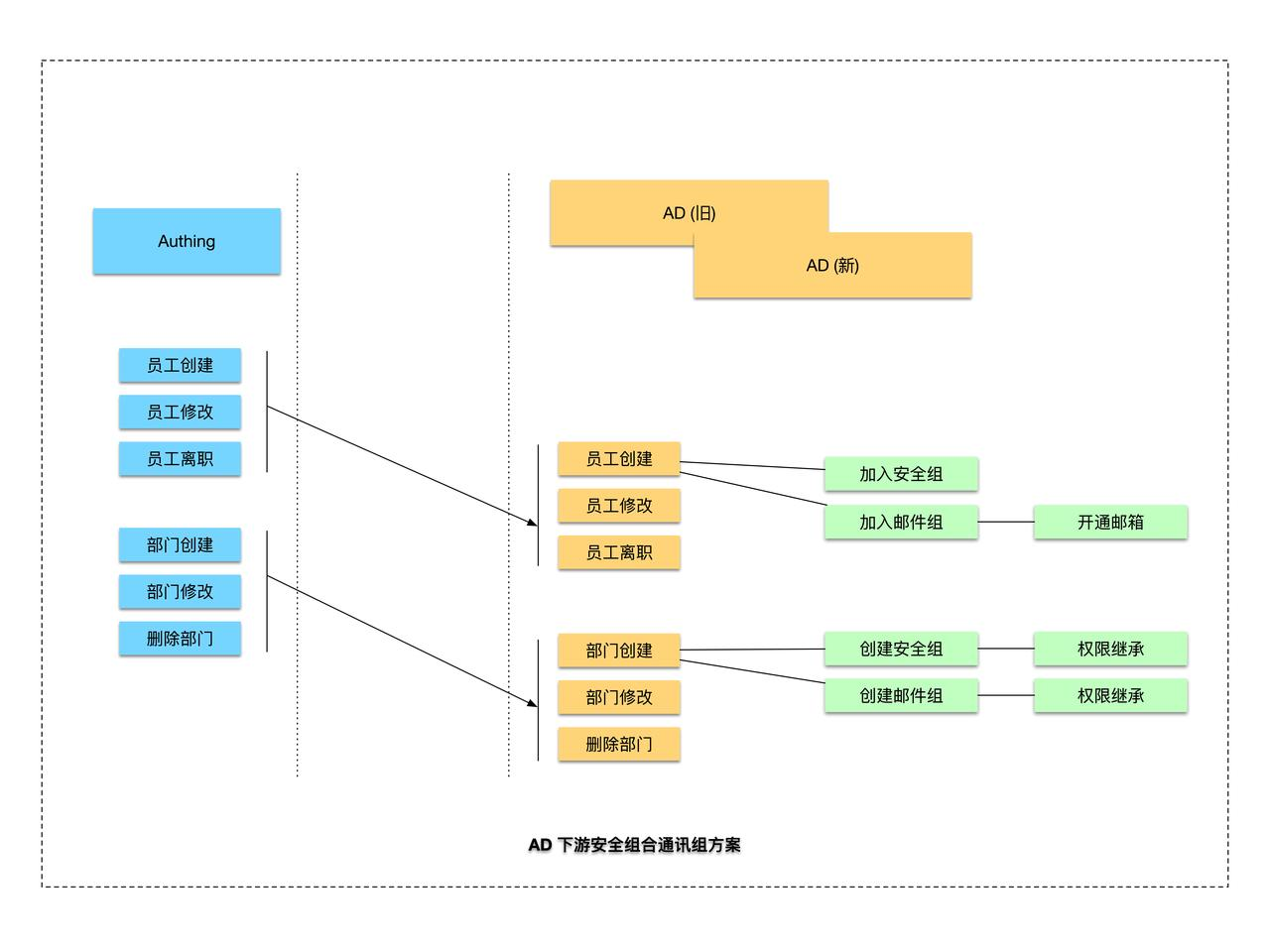

Webhook 實作:事件觸發模式

相較之下,Webhook 的實作則體現了伺服器(Provider)主導的「推送」(Push)機制。它本質上是一種專門配置的 API 端點,其核心功能在於接收來自另一應用程式的實時事件通知。當預定義的特定事件在源系統中發生時,該系統會自動將相關數據作為 HTTP POST 請求推送至預先註冊的 Webhook URL。以 2025 年的實務應用為例,[Acrobat Sign Webhook] 便是一個典型案例:當文件簽署狀態發生變更時,Acrobat Sign 服務會即刻將更新狀態主動推送至客戶指定的 URL,無需客戶端進行任何查詢,從而實現高度即時的響應與協同。

資源消耗:效率與延遲的考量

API 性能優化:降低輪詢開銷

在 API 的請求-響應模型中,尤其當客戶端採用頻繁輪詢以追求實時性時,會產生顯著的資源消耗。每次輪詢無論數據是否更新,均會導致不必要的網絡流量、增加伺服器處理負載及潛在的數據傳輸延遲。對於需要低延遲更新的應用場景,例如實時監控或聊天應用,持續的輪詢會迅速累積系統開銷,降低整體效率。因此,[API性能優化]的一個關鍵目標便是設計更高效的數據獲取策略,例如引入長輪詢(Long Polling)或伺服器發送事件(Server-Sent Events, SSE)等技術,以減少無效請求,進而提升系統的響應速度與資源利用率。

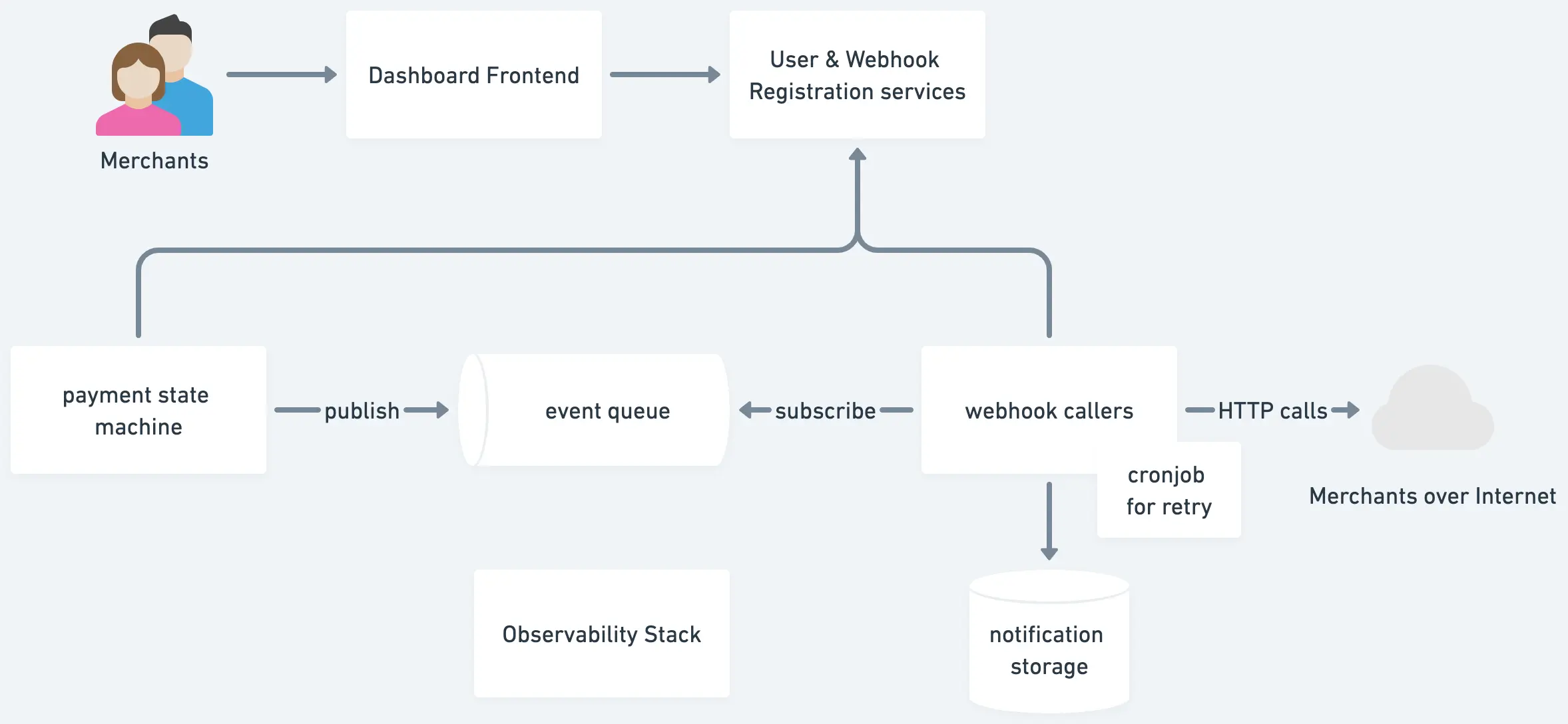

Webhook 故障處理:重試機制與冪等性

Webhook 憑藉其事件驅動的特性,在資源消耗方面表現出更高的效率,數據僅在事件發生時傳輸。然而,由於其異步推送的性質,接收方服務的可用性和可靠性成為關鍵考量。許多提供 Webhook 服務的平台,例如 Adobe Sign Webhook,內建了強健的故障處理機制:當目標 URL 因網絡問題或服務暫時不可用而無法響應時,系統會將待推送的 JSON 數據進行佇列,並在一定時間(如 72 小時內)以漸進式循環(exponential backoff)的方式重試推送,最多可達 15 次。

為了確保數據的完整性與系統的穩定性,成功的[Webhook故障處理]要求接收方服務必須具備冪等性(Idempotency)。這意味著,即使接收方多次處理同一事件通知,其系統狀態也應保持一致,不會產生重複或錯誤的副作用。在 2025 年的雲原生與微服務架構中,例如在[Kubernetes Webhook]這樣高度動態和分佈式的環境中,冪等性尤為關鍵,它確保了事件處理邏輯的可靠性,即使在網絡不穩定或服務重啟等異常情況下,也能保證業務流程的正確執行。

【軟體開發實務:選擇與實作 API 及 Webhook 的權衡】

應用場景:依需求選擇合適工具

SDK 應用:簡化 API 整合的利器

SDK (Software Development Kit) 是一個整合性的工具集,旨在大幅簡化[API開發]與互動過程。它通常包含預構建的函式庫、範例程式碼、文件及其他開發資源,使開發人員能夠以更貼近其慣用程式語言的方式,與複雜的 API 進行交互。透過 SDK,開發者無需直接處理底層的 HTTP 請求、JSON 資料解析、錯誤處理、認證機制或分頁邏輯等繁瑣細節,這些通常已被 SDK 抽象化並封裝為易於調用的方法與物件。

以 2025 年的實務應用為例,當開發者需要將第三方服務(如支付閘道、雲端儲存或通訊平台)的功能整合到自己的應用程式中時,[SDK應用]成為[API整合]的關鍵利器。它不僅能顯著縮短開發週期、降低技術門檻,更能確保整合的穩定性與效率。SDK 使得客戶端應用程式能夠更專注於業務邏輯的實現,而非底層通訊協議的細節,從而加速產品上市時間並提升開發體驗。

Webhook 部署:事件監控的考量點

[Webhook設計]的核心價值在於實現高效的實時事件通知,這在許多現代應用場景中不可或缺,例如支付狀態的即時更新、持續整合/持續部署 (CI/CD) 管道的狀態變更、或物聯網 (IoT) 設備的數據上報。相較於傳統 API 的週期性輪詢,Webhook 僅在特定事件發生時才觸發數據推送,極大地節省了系統資源並降低了延遲。

在 2025 年的雲原生與微服務架構下,將 Webhook 端點部署在[無伺服器架構](如 AWS Lambda、Azure Functions 或 Google Cloud Functions)上已成為一種常見且高效的[Webhook實作]模式。無伺服器函數的事件驅動特性與按需付費模型,與 Webhook 的異步、間歇性觸發機制完美契合。這種部署方式不僅能提供彈性的擴展能力以應對突發的事件流量,還能將營運成本降至最低,因為僅在函數執行時才產生費用。然而,在部署 Webhook 時,仍需考量端點的公開可達性、接收方服務的冪等性處理能力,以及在服務暫時不可用時的事件佇列與重試機制。

安全性與可靠性:設計考量

API 安全性:認證與授權機制

在[API開發]的生命週期中,[API安全性]始終是至關重要的環節,特別是對於那些作為公開[API介面]暴露敏感數據或核心業務邏輯的服務。API 安全性主要圍繞兩個核心概念展開:認證(Authentication)與授權(Authorization)。認證是驗證請求發送者身份的過程,確保只有合法的客戶端或用戶才能訪問 API。常見的認證機制包括 API 金鑰(API Key)、OAuth 2.0 協議(用於第三方應用授權)、JSON Web Tokens (JWT) 或基本認證(Basic Authentication)。

授權則是在身份驗證成功後,決定該已認證身份所允許執行的操作和可訪問的資源範圍。例如,一個用戶可能被授權讀取數據,但無權修改或刪除。除了認證與授權,對所有傳入的 API 請求進行嚴格的輸入驗證(Input Validation)也極為關鍵,以防止諸如 SQL 注入、跨站腳本 (XSS) 或惡意數據注入等常見的安全漏洞。此外,採用 HTTPS/TLS 加密傳輸,確保數據在傳輸過程中的完整性與機密性,是 2025 年 API 安全設計的基礎要求。

Webhook 驗證:防止惡意請求

由於 Webhook 的本質是服務端向預先註冊的 URL 推送數據,這使得接收方端點直接暴露在網絡上,因此[Webhook驗證]成為確保接收通知真實可靠、防止惡意或偽造請求的關鍵步驟。缺乏適當的驗證機制,惡意行為者可能發送偽造的事件通知,導致接收方系統處理無效或有害的數據。

一種常見且強健的 Webhook 驗證方法是使用共享密鑰(Shared Secret)或簽名驗證(Signature Verification)。發送方會使用一個只有發送方和接收方知道的密鑰,對 Webhook 請求的有效負載(Payload)計算一個加密簽名(通常是 HMAC)。這個簽名會被包含在 HTTP 請求的特定標頭中(例如 X-Hub-Signature 或自定義標頭)。接收方收到請求後,會使用相同的密鑰對接收到的負載重新計算簽名,並將其與請求中提供的簽名進行比對。如果兩者匹配,則證明該請求來自合法的發送方且內容未被篡改。

以 Adobe Acrobat Sign Webhook 為例,它在每個通知請求中包含一個名為 X-AdobeSign-ClientId 的自訂 HTTP 標頭。接收方服務在處理此通知時,必須以 2XX 的 HTTP 成功回應代碼響應,並且在 HTTP 標頭或 JSON 回應內文中傳回相同的用戶端 ID 值。這種「回聲(Echo)」機制進一步強化了驗證過程,它不僅證明了接收方成功接收了通知,也間接確認了其對該特定客戶端 ID 的處理意圖,從而有效防止了惡意注入和未經授權的 Webhook 請求。在 2025 年,此類雙向驗證機制已成為高安全性 Webhook 實作的標準實踐。

【進階考量:Webhook 設計的陷阱與最佳化策略】

性能與延遲:優化 Webhook 響應

Webhook 併發與速率限制:系統穩定性保障

在 2025 年的分布式系統環境中,[Webhook設計]的效率與穩定性直接影響整體服務性能。發送方服務為了確保其自身的穩定性並防止資源耗盡,通常會對 Webhook 的創建與通知事件數量設定併發和速率限制。以 [Acrobat Sign Webhook] 為例,其帳戶級別的限制可能包括最多 10 個並行的 Webhook 建立請求和 30 個並行的通知推送。這些限制是服務提供者保障多租戶環境下公平資源分配的關鍵措施,旨在防止單一設計不良的帳戶因過度或失控的事件發送行為,消耗不成比例的伺服器資源,進而影響其他用戶的服務品質。

這些速率限制機制,與傳統 [API性能優化] 中對客戶端發送請求的限制有異曲同工之妙,但其作用點在於服務端對外部推送行為的控制。它要求開發者在設計 Webhook 接收端時,不僅要考慮自身的處理能力,還需理解並遵守發送方的速率限制策略。透過合理規劃 Webhook 的數量、事件訂閱的粒度,以及在接收端實作緩衝或佇列機制(如基於訊息佇列服務),可以有效應對這些限制,確保事件通知的順暢傳遞,避免因觸發速率上限而導致的事件丟失或延遲。

請求過濾與作用範圍:精準匹配事件

為了提升[Webhook設計]的效率並減少不必要的資源消耗,精準控制 Webhook 的請求過濾與作用範圍至關重要。這意味著 Webhook 應僅在真正相關的事件發生時才被觸發,而非對所有事件進行盲目監聽。以 [Kubernetes API] 的 [Admission Webhook] 為例,良好實踐建議限制每個 Webhook 的作用範圍,例如避免處理系統組件或只讀請求,特別是像 kube-system 命名空間內的資源或 TokenReview 這類僅用於身份驗證的對象。對這些無關或僅供內部使用的對象進行攔截和處理,會顯著增加 Webhook 伺服器的負載,並引入不必要的延遲。

在 2025 年,透過使用更為先進的過濾機制,如 Kubernetes 中的 matchConditions 字段(結合 Common Expression Language, CEL 表達式),可以實現對請求內容的更細粒度匹配。這允許開發者定義複雜的邏輯條件,確保只有完全符合特定需求的請求才會被轉發到 Webhook 伺服器。這種精準的請求過濾機制,相較於傳統 API 客戶端主動查詢(Polling)模式下需要不斷檢索大量數據再進行篩選的方式,顯著減少了對 Webhook 伺服器的不必要調用,降低了網絡流量,並極大地提升了整個事件處理管道的效率與響應速度。

複雜性與健壯性:避免常見問題

變更範圍與冪等性:預防副作用

在[軟體開發實務]中,特別是當 Webhook 用於修改或更新資源時,其操作的精確性與[Webhook實作]的冪等性是確保系統健壯性的核心要素。冪等性(Idempotency)意味著對同一個操作執行一次或多次,其結果始終保持一致,不會產生額外的副作用。這對於 Webhook 尤為重要,因為在分布式系統中,網絡延遲、請求重試或重複發送等情況可能導致同一個事件通知被接收方處理多次。

為達成冪等性,當 Webhook 需要修改資源時,應僅修補需要變更的字段,並盡可能使用 JSON Patch 的 add 操作而非 replace 操作。例如,當修改一個數組時,使用 add 可以確保僅添加新元素,而 replace 則可能意外覆蓋整個數組,導致數據丟失。確保整個 Webhook 處理流程集合具有冪等性,即在已修改過的對象上運行不會產生額外更改,是維護數據一致性、防止因重複處理而導致數據損壞或狀態異常的關鍵。這與 [API開發] 中設計冪等性 API 端點的原則相符,但 Webhook 的異步、推送特性使其在處理重複通知時對冪等性的要求更為嚴格。

依賴循環與自我觸發:架構考量

在某些特定的[Webhook實作]場景中,例如 Kubernetes 中的 [Admission Webhook],其在集群內部運行並可能攔截對象的創建、修改或刪除操作,這就引入了潛在的依賴循環和自我觸發問題。如果 Webhook 自身的部署(例如 Pod 的創建)需要被其自身所攔截,就可能導致死鎖。例如,一個 Webhook 嘗試修改所有創建的 Pod,但其自身的 Pod 由於被其攔截而無法啟動,便會形成一個無法解開的循環依賴。

為避免此類架構層面的問題,[Admission Webhook] 的良好實踐建議透過 namespaceSelector 排除運行 Webhook 的命名空間,確保 Webhook 不會攔截其自身的啟動或升級過程。或者,利用 objectSelector 進行更精確的控制,防止 Webhook 對其依賴的插件或核心組件進行操作。在 2025 年的複雜雲原生環境中,這種細緻的架構考量對於保持系統的穩定性與可操作性至關重要。這與傳統的客戶端-服務端 [API介面] 互動模式不同,因為 Webhook 在此處扮演了系統內部控制器的角色,其設計必須考慮到自身對系統的影響。

【雲端運算與未來趨勢:無伺服器架構下的 API 與 Webhook】

無伺服器架構:API 與 Webhook 的理想運行環境

成本效益與彈性擴展:按需付費模式

在 2025 年的雲端運算領域,[無伺服器架構](Serverless Architecture),特別是「函數即服務」(Function-as-a-Service, FaaS)模型,已成為部署 API 與 Webhook 的首選模式。雲端提供商(如 AWS Lambda、Azure Functions、Google Cloud Functions)負責管理底層的伺服器、作業系統、擴展機制及修補更新,使開發人員能夠將精力完全集中於編寫 API 的核心業務邏輯或 Webhook 的事件處理代碼。

這種架構對 API 和 Webhook 都提供了顯著的成本效益與彈性。對於 API 而言,每次請求都會觸發一個函數的執行,計費僅基於實際的計算時間和記憶體消耗,而非傳統模式下持續運行的伺服器成本。這是一種精準的「按需付費」模型,極大提升了[雲端運算]的資源利用效率。同樣地,當 Webhook 接收到通知事件時,也僅在處理該事件期間才消耗計算資源。這種模式消除了空閒伺服器的費用,顯著降低了營運成本。

在彈性擴展方面,無伺服器平台具備自動擴展的能力,能夠根據 API 請求量或 Webhook 事件的流量峰值,自動、即時地擴展函數實例數量,以應對高併發負載。當流量回落時,資源也會自動縮減,甚至歸零。這種內建的彈性擴展機制,確保了服務在高流量衝擊下依然保持穩定響應,同時在低流量時最大化成本效益,使其成為處理動態且不可預測負載的理想選擇。

簡化部署與維護:專注核心開發

選擇如 AWS Lambda 或 Azure Functions 等[無伺服器框架]進行開發,可以極大簡化[軟體開發]的部署與維護流程,尤其適用於 Webhook 處理器和輕量級 API。在這種模式下,開發團隊無需擔憂伺服器容量規劃、作業系統更新、安全性修補、負載平衡器配置等傳統上繁瑣的基礎設施管理工作。這些營運負擔完全由雲端服務提供商承擔。

這使得開發人員能夠將寶貴的時間和精力投入到核心業務邏輯的開發與優化上。對於 Webhook 而言,這意味著可以快速地建立一個能夠接收並處理外部事件的端點,而無需預先配置和維護一台專門的伺服器。對於輕量級 API 而言,無伺服器模式也提供了快速原型開發和部署的能力,加速了產品的迭代週期。在 2025 年,這種高度抽象化的開發體驗,結合雲端平台提供的整合監控與日誌服務,顯著提升了開發效率,使團隊能夠更頻繁地發布新功能,並更快地響應市場變化。

API 文檔與測試:提升開發者體驗

API 文檔:清晰溝通的基石

在現代[API開發]實務中,[API文檔]的質量對於提升開發人員體驗(Developer Experience, DX)和促進系統整合至關重要。一份清晰、詳盡的文檔是促進跨團隊協作、加速外部合作夥伴整合的基石。在 2025 年,良好的文檔不僅描述 API 的功能,更應注重其易用性與可理解性。

對於 RESTful [API介面]而言,文檔應明確定義每個端點的用途、支援的 HTTP 方法、請求參數、響應結構(特別是[JSON資料格式])、錯誤碼以及認證授權機制。選擇具備語義化的端點名稱(例如 /users/{id}/orders 而非 /api/v1/get_user_orders)能夠極大改善 API 的可發現性與直觀性。對於 Webhook 而言,文檔則需詳細說明事件類型、推送的 payload 結構、預期接收方應返回的 HTTP 狀態碼(例如 200 OK 表示成功接收)、重試策略以及簽名驗證等安全考量。

透過使用 OpenAPI (Swagger) 等標準化規範來定義 API,可以自動生成互動式文檔,並為客戶端代碼生成提供基礎,進一步簡化了[API整合]流程。清晰的文檔不僅是技術交流的工具,更是確保所有相關方對 API 行為有共同理解的關鍵。

API 測試工具:確保穩定性與可靠性

為了確保[API介面]和 Webhook 處理器的穩定性與可靠性,嚴格的測試是不可或缺的環節。在 2025 年,開發者和品質保證(QA)團隊會廣泛利用各類[API測試工具]來簡化工作流程並提升測試效率。

諸如 Postman、Insomnia 等工具提供了一個直觀的介面,用於發送 HTTP 請求、檢查響應、管理環境變數和建立測試集合。這些工具對於 API 的功能測試、性能測試、安全測試以及回歸測試都極為有用,確保 API 在各種場景下都能正確響應,並且[JSON資料格式]符合預期。

對於 Webhook 而言,測試工具可以模擬外部服務發送的事件通知,驗證 Webhook 接收端是否能正確解析 payload、執行業務邏輯,並返回適當的 HTTP 狀態碼。同時,測試也應涵蓋異常情況,例如重複事件、錯誤的 payload 格式或網路延遲,以驗證 Webhook 處理器的健壯性與冪等性。將這些測試自動化並整合到持續整合/持續部署(CI/CD)流程中,可以確保每次代碼變更都能得到全面的驗證,從而持續保障 API 和 Webhook 服務的品質與可靠性。

結論:2025年API與Webhook的選擇與實踐要點

API與Webhook各自代表著兩種截然不同的數據交互哲學。API依賴客戶端主動發起請求,以循環輪詢方式獲取數據,適合需要精確控制和多樣資源操作的場景,例如身份驗證、數據查詢與CRUD操作。然而,這種模式可能因頻繁請求造成資源浪費和延遲。

Webhook則實現了事件驅動的推送機制,當特定事件發生時即時將數據推送至客戶端,顯著提升了即時性並降低系統負荷,極適用於支付通知、CI/CD觸發及消息推送等場景。其異步本質要求接收端具備冪等性並能處理速率限制與重試機制,以確保系統穩定性。

2025年,隨著無伺服器架構與雲端技術普及,API和Webhook的部署越來越趨向於事件驅動與按需伸縮模式,顯著降低營運成本並加速開發迭代。SDK介入進一步簡化API整合,提升開發效率。此外,嚴謹的安全設計如認證授權及Webhook簽名驗證,成為保障資料安全與平台可信度的基石。

綜合考量應用需求、系統架構與即時性要求,是選擇API或Webhook的關鍵。開發者應根據事件的特性、資源利用和業務目標靈活調整使用策略,並採用高質量的API文檔與測試工具確保開發流程的健全與高效。未來,API和Webhook的協同發展將持續推動軟體生態的智能化與自動化,更好地支持數據驅動的業務創新。

![驚天秘密:[貓總是四腳著地的物理學]](https://blog.peliter.com/wp-content/uploads/2025/06/E8B293E7B8BDE698AFE59B9BE885B3E89197E59CB0E79A84E789A9E79086E5ADB8-150x150.jpeg)