有想過冰塊為何能漂浮在水上嗎?或是寒冬時湖面總是先結冰?這看似平常的現象,實則蘊藏著水的「反常膨脹」這個獨特物理現象。本文將深入探討水的密度異常、及其背後的氫鍵奧秘,揭示其在工業應用與生態系統中的關鍵作用。

【水的反常膨脹:打破物理定律的分子奇觀】

我們時常會看到冰塊在飲料中漂浮,或是冬天湖泊結冰時,冰層總是浮在水面上。這看似稀鬆平常的景象,背後卻隱藏著水這種物質一個極不尋常的秘密,一個在物理世界中顯得有些「離經叛道」的特質。如果我們將時間撥回到2025年,這個看似簡單的問題依舊能引發我們對微觀世界的無限好奇——為什麼冰會浮在水上?

冰與水的密度差異之謎

要解開冰塊為何能浮的謎團,核心答案直指一個簡單卻至關重要的物理量:密度。當冰的密度小於水的密度時,浮力自然會將其托起。但為什麼會這樣呢?水與大多數物質的行為截然不同。對於大多數物質而言,固態通常比液態更緻密,因為分子在固態下被緊密地排列在一起。然而,水卻反其道而行之。

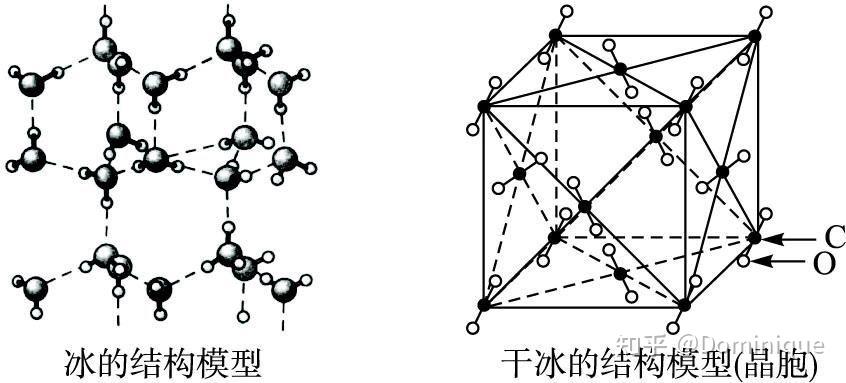

冰的分子排列結構

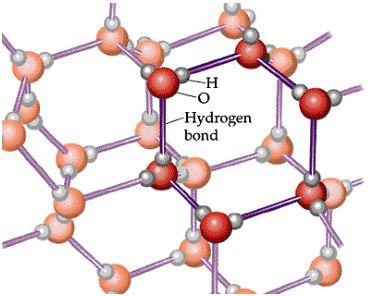

這一切都源於水分子(H₂O)獨特的結構與其形成的「氫鍵」。水分子由一個氧原子和兩個氫原子組成,其鍵角約為104.5度,呈現V字形。氧原子帶有輕微的負電荷,而氫原子帶有輕微的正電荷,這種電荷分佈使得水分子之間能夠形成一種特殊的吸引力——「氫鍵」。

當水冷卻並開始凝固成冰時,這些氫鍵便扮演了關鍵角色。它們促使水分子以一種非常規律、開放的方式排列起來,形成一個穩定的「六方晶系」結構。你可以想像這就像建造一座精巧的骨架,分子之間留下了許多空隙。這種有序的晶體結構雖然穩定,卻比液態水中的分子排列方式更加「疏鬆」。結果就是,即使是相同的質量,冰的體積會比液態水更大。這就是我們常說的「水結冰會膨脹」的緣故。

具體來說,在標準大氣壓下,0°C時冰的密度約為0.9167g/cm³。而此時液態水的密度則略高於1g/cm³(確切地說,0°C時液態水密度約為0.9998g/cm³)。顯然,0.9167g/cm³小於0.9998g/cm³,這便解釋了為何冰塊能夠輕而易舉地浮在水面上。

4℃臨界點的奧秘

然而,水的奇特之處並不止於此。它在從液態到固態的過程中表現出密度反常,但在液態內部,其密度變化也充滿了戲劇性,尤其是在一個特別的溫度點——4℃。這個臨界點,對於地球上生命的存續,扮演著至關重要的角色。

溫度對水密度的特殊影響曲線

當液態水從較高溫度開始冷卻時,它的密度通常會隨著溫度的下降而增加,這是因為分子的動能減弱,它們可以靠得更近。但這個趨勢只持續到一個特定的點:4℃。令人驚奇的是,在常壓下,液態水在4℃時達到其最大密度,約為1g/cm³。

這就是所謂的「水的反常膨脹現象」。當水溫從4℃繼續下降到0°C時,其密度反而會開始下降,體積隨之膨脹。這是因為在接近冰點時,一部分水分子之間的氫鍵開始形成微小的、類似冰的開放結構,儘管它們尚未完全凍結。這些微觀的晶格結構使得分子的平均間距再次增大。

如果我們將水加熱,情況也同樣奇特。當溫度從4℃升高時,水分子獲得更多的動能,它們會更劇烈地運動,使得分子間距增大,從而導致密度下降。這與大多數物質的行為是一致的。

總而言之,水的密度曲線是一個V字形:從高溫下降到4℃時密度增加;從4℃下降到0°C時,密度反而減小。這種獨特的性質,不僅解釋了冰為何浮在水上,也深刻影響了地球上的生態系統,例如冬季湖泊會從表面開始結冰,讓水底的生物得以存活。水的這種「反常」特性,正是其作為生命之源的基礎之一。

【氫鍵網絡:冰浮水上的化學密碼】

在2025年的今日,我們已經習慣了各式各樣的化學物質,它們在極端溫度下展現出各種特性。然而,水卻像是一位特立獨行的老朋友,它的行為模式總是在提醒我們,平凡之中蘊藏著最深刻的科學奧秘。如果說水的反常膨脹是打破物理定律的表象,那麼藏在它分子深處的「氫鍵網絡」,便是解開這一切謎團的化學密碼。

極性分子的特殊作用力

要理解水這種物質為何如此與眾不同,我們必須潛入它最微小的構成單元——水分子——的內部世界。在那裡,電荷的微妙分佈和一種特殊的分子間作用力,共同編織出水的所有奇特現象。

水分子的極性特徵

水分子(H₂O)並非一個電荷均勻分佈的球體,它的構造更像一個小小的V字形,或者說,一個彎曲的迷你迴力鏢。氧原子是一個「電負性」大戶,它會強烈地吸引電子,因此與兩個氫原子分享的電子對會更靠近它,使得氧原子帶有輕微的負電荷(δ-),而兩個氫原子則帶有輕微的正電荷(δ+)。這種電荷分佈,讓水分子成為一個「極性分子」,就像一個迷你磁鐵,有著明確的兩極。

正是這種「極性」,使得水分子能夠與其他水分子之間產生一種強烈的吸引力,我們稱之為「氫鍵」。這些氫鍵並非傳統的化學鍵那樣牢固,它們更像是分子之間的一種短暫而頻繁的「牽手」。在液態水中,這些氫鍵並非永恆不變,它們處於一個永無休止的舞蹈之中:不斷地形成,又不斷地斷裂,然後與新的「舞伴」重新組合。這種「持續斷裂與重組」的機制,賦予了液態水流動性,也允許水分子在一定程度上緊密堆積。然而,一旦溫度降到冰點,這個充滿活力的舞池便會「凍結」,水分子會選擇一種更為固定、但也更「開放」的牽手方式,形成那個獨特的六方晶體結構,進而導致冰的密度低於液態水。

比較其他極性液體

或許你會想,既然氫鍵是關鍵,那其他也能形成氫鍵的極性液體,是否也會有類似水的反常行為呢?答案是「否」,這正是水之所以特殊的原因。

乙酸vs甲酸甲酯的密度差異

讓我們把目光投向兩種看似普通的有機液體:乙酸(俗稱醋酸,化學式CH₃COOH)和甲酸甲酯(化學式HCOOCH₃)。

乙酸是一種典型的極性分子,它不僅具有極性,還擁有強大的形成氫鍵的能力,這是因為它的羧基(-COOH)中包含了可供氫鍵形成的氫原子和高電負性的氧原子。由於這種強烈的分子間吸引力,在2025年的實驗室中,我們可以測得液態乙酸的密度約為1.0492 g/cm³。這個密度比水在4℃時的最大密度還要高,這清楚地表明了強氫鍵如何促使分子間緊密堆積。然而,儘管乙酸具有強氫鍵,當它凝固成固態時,其固體的密度依然會大於液體的密度,遵循大多數物質的「正常」行為。它的氫鍵網絡並不會像水那樣,在固態時刻意「撐開」分子間的距離。

相對地,甲酸甲酯也是一種極性分子,但它缺乏像乙酸和水那樣能夠與自身形成分子間氫鍵的結構(它的氫原子都連接在碳原子上,無法提供氫鍵)。因此,其分子間的作用力主要依賴於較弱的偶極-偶極作用力。當我們測量液態甲酸甲酯的密度時,會發現它約為0.9742 g/cm³,這個數值明顯低於乙酸,也低於4℃時的水。這恰恰說明了,如果沒有強大的氫鍵網絡作為支撐,分子的堆積效率會相對較低,密度也因此較小。

通過乙酸和甲酸甲酯的例子,我們可以看到:雖然極性和氫鍵是導致較高液體密度的重要因素,但只有水這種特定的分子結構,能夠在凝固時,以一種獨特而開放的方式構建起它的氫鍵網絡,從而讓冰的密度反而小於水,最終使得冰能夠在液態水上優雅地漂浮。這正是水作為生命之源,在地球上扮演如此關鍵角色的化學密碼。

【工業應用的密度魔法】

在2025年的現代工業世界裡,那些看似簡單的物理定律,尤其是關於密度的奧秘,不再是純粹的學術探討,而是被巧妙地轉化為實用的「魔法」。從深海油井到大型化工廠,工程師們日復一日地利用物質間微小的密度差異,精準地分離混合物,或監控流體的高度。這正是水與冰的密度故事所揭示的原理,在宏觀工業尺度上的華麗變奏。

液液分離技術實例

想像一下,一個龐大的工業系統,其中包含著各種液體混合物。如何將它們高效、經濟地分開?答案往往藏在它們那毫不起眼的密度差異之中。

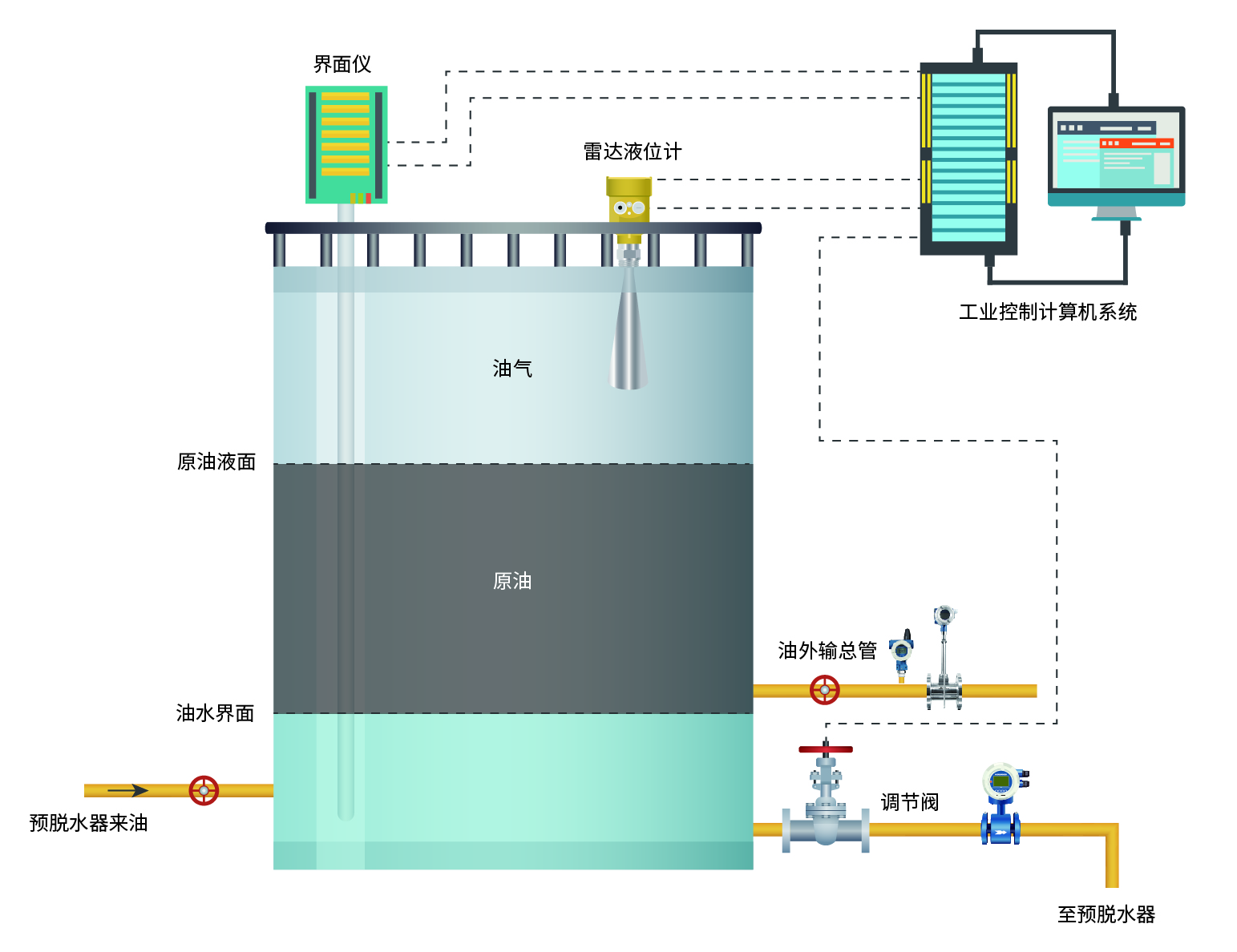

原油處理中的密度差異應用

說到液液分離,原油處理絕對是個經典案例。當我們從地下深處抽出原油時,它從來就不是純粹的「黑金」。相反,它是一個複雜的混合物,其中夾雜著大量的水、天然氣以及固體雜質。這裡,水的密度(約1.0 g/ml)與原油的密度(通常在0.850 g/ml左右)之間明顯的差異,成為了分離它們的天然利器。由於水比油重,且兩者互不相溶,它們在靜置時會自然分層——水在下,油在上。

基於這一簡單卻關鍵的原理,現代原油處理廠發展出了一套精密的「五級分離技術流程」。這並非一個單一的魔術,而是一系列環環相扣的物理操作:

- 初級分離:通常在大型臥式或立式分離器中進行,利用重力讓大部分水和天然氣從原油中初步分離出來。油水分層,天然氣則從頂部逸出。

- 二級分離:對初級分離後的原油進行更精細的分離,可能涉及更高的溫度或更長的停留時間,以去除殘餘的水和天然氣。

- 三級分離:進一步針對油中的微小水滴進行處理,例如使用除水器或脫鹽設備,確保原油中的含水量達到商業標準。

- 四級分離:可能專注於去除油中更難分離的細小固體顆粒,或者進一步精煉油品。

- 五級分離:最終的精煉步驟,確保分離後的原油達到儲存或運輸的標準,或者將其送往煉油廠進行進一步加工。

這整個過程,無非是對密度的耐心利用,讓地球數百萬年前儲存的能量,以最純粹的形式呈現在我們面前。

液位測量關鍵參數

除了宏大的分離工程,密度差異在更微觀的層面也扮演著不可或缺的角色,尤其是在監測容器內液體的高度——也就是液位。

液體密度差異測量方法

在許多化工廠的控制室裡,操作員會密切關注著各種儲罐和反應器中的液位。測量液位的方法多種多樣,但其中一種最基礎也最可靠的,就是利用液體的密度差異和由此產生的「液壓」。當我們談到「液壓計」在化工廠的實際應用案例時,指的就是這類基於壓力測量的液位計。

想像一下,一個浸入液體中的傳感器。它所承受的壓力,不僅與液體的高度有關,更與液體的密度息息相關(壓力 = 密度 × 重力加速度 × 高度)。因此,如果我們知道液體的密度,就能通過測量壓力精確地推算出液位。反之,如果液位固定,測量壓力也可以反推出液體的平均密度,這在質量控制中尤其重要。

舉個例子,在2025年的許多工業流程中,特別是在處理無機鹽溶液時,液體密度可以有非常大的變化。例如,某些濃稠的無機鹽溶液,其密度最高可達1.2 g/cm³,遠高於純水。在這種情況下,普通的液位計如果沒有根據液體密度的變化進行校準,就會給出錯誤的讀數。這就要求工程師們必須將液體的密度作為一個關鍵參數納入考量,確保測量的準確性。正是對這些微小而關鍵的密度數字的精確掌握,才讓現代工業流程得以順暢高效地運轉。從宏觀的分離到微觀的測量,密度,這個看似簡單的物理性質,始終是工業世界中不可或缺的「魔法棒」。

【環境科學中的冰浮現象】

如果說在2025年的工業世界裡,工程師們巧妙地揮舞著密度的「魔法棒」,將各種液體精準分離,或測量液位,那麼在地球宏大的自然舞臺上,這同一根「魔法棒」所施展的法術,其影響力則遠超工業應用,直接關係到生命的存續與氣候的變革。而這一切,都始於一個看似簡單卻又極不尋常的現象:為什麼冰會浮在水上?

這問題的答案,遠比「冰比水輕」複雜而深奧。當絕大多數物質從液態凝固成固態時,其密度會增加,體積會收縮,因此固體會沉入液體中。然而,水這個生命之源,卻選擇了獨闢蹊徑。由於其獨特的氫鍵結構,當水分子在接近冰點時重組,形成一個更為開放、類似六角形的晶體結構時,它們之間的距離反而被撐大了。這導致固態冰的體積比相同質量的液態水要大約9%,密度則相應地降低了約9%(約0.9167 g/cm³對比1.0000 g/cm³),這正是冰能夠悠然自得地浮於水面的根本原因。這微小的密度差異,卻為地球上的生命編織出了一張巨大的保護網。

極地生態系統的保護機制

冰浮於水面的特性,在極地及溫帶的生態系統中扮演著至關重要的守護者角色。它不是一個偶然的巧合,而是維持生命平衡的關鍵機制。

冰層隔絕效應

想像一下,在2025年的北極,一片望不到邊的冰蓋,厚達數米甚至數十米。這層看似堅硬的冰層,卻如同海洋上方的一條巨大而高效的「隔熱毯」。

-

北極冰蓋厚度與海洋生物關係

由於冰比海水輕,它總是在海水的表面凝固。這層漂浮的冰蓋,有效地阻擋了極地嚴寒的空氣與下方的海水直接接觸,極大地減緩了熱量從海洋散失的速度。在冰蓋之下,雖然溫度依然冰冷,但海洋生物卻能夠在相對穩定的環境中生存,不至於被極端低溫完全凍結。從微小的浮游生物到巨大的鯨魚,整個食物鏈都依賴於這層冰的保護。如果冰不浮在水上,海水會從底部開始結冰,最終整個海洋可能會凍結成一個巨大的固體,生命將難以維繫。 -

淡水湖泊冬季溫度分層現象

同樣的原理,在我們熟悉的淡水湖泊中也展現出其溫柔的一面。當冬季來臨,湖泊表面溫度驟降,水面開始結冰。由於水在4°C時密度最大(這又是水的一個怪癖!),當湖水溫度降至4°C時,這部分較重的水會下沉。而更冷的、接近0°C的水則浮在上方並結成冰。這層浮冰就像湖泊的「屋頂」,將下方約4°C的水與外界的嚴寒空氣隔絕開來。這種「溫度分層」現象,確保了湖泊底部的水不會結冰,為魚類、兩棲動物以及水生植物提供了寶貴的越冬避難所。

氣候變遷的警示信號

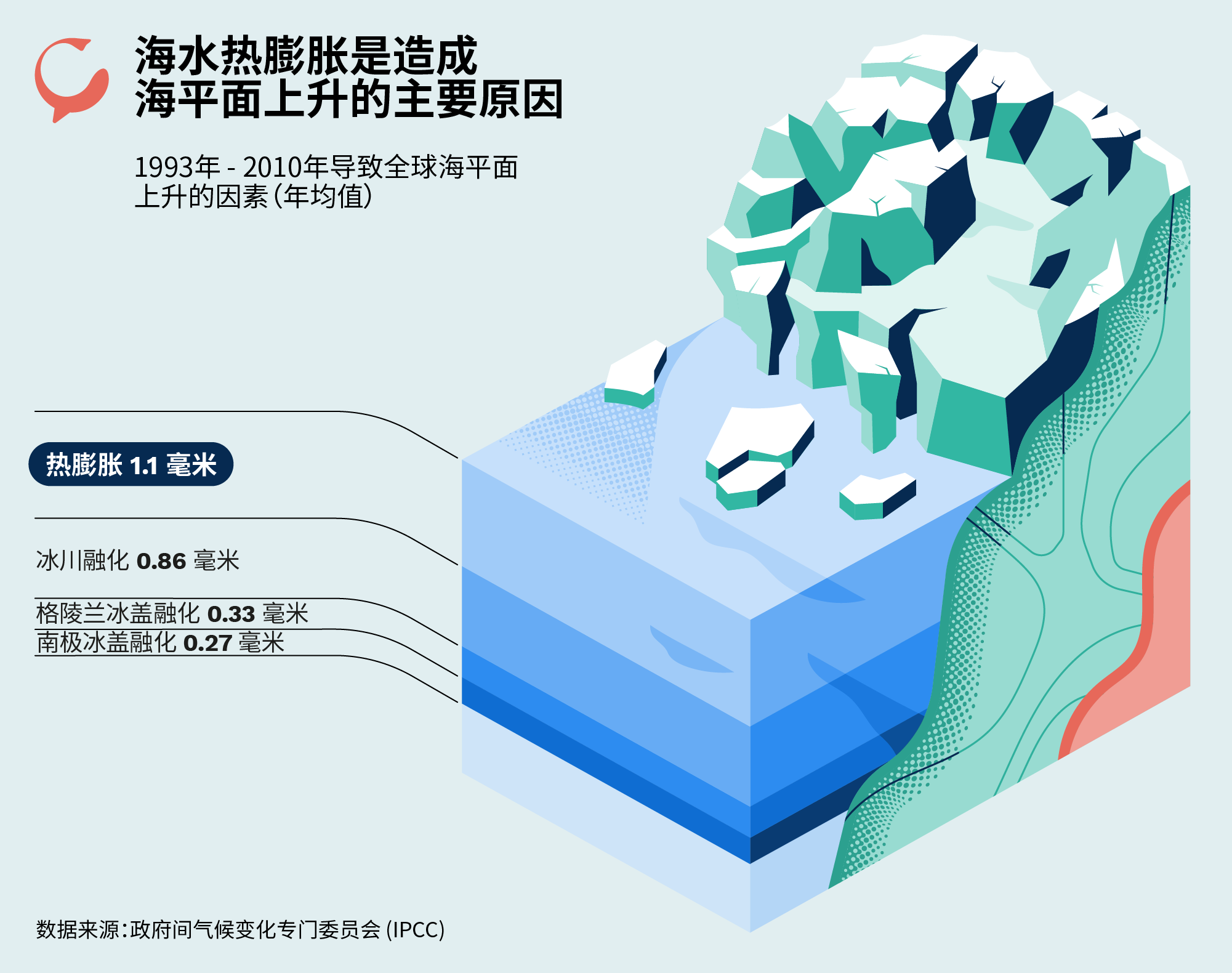

然而,這張由水與冰奇特密度關係所編織的生命保護網,在2025年的今天,正受到前所未有的挑戰。氣候變遷不僅僅是溫度上升,更是對這種精妙平衡的全面衝擊。

冰密度變化的環境衝擊

當我們談論冰的密度變化,實質上是在探討冰的「存在」與「消失」對環境造成的影響,以及水體本身性質的潛在改變。

-

格陵蘭冰蓋融化數據追踪

地球上最龐大的淡水儲備之一——格陵蘭冰蓋,正以令人不安的速度融化。這並不是冰的密度本身發生了變化,而是大量的固態冰轉化為液態水,並注入海洋。我們在2025年持續追踪的格陵蘭冰蓋融化數據,不僅僅是數字遊戲,它直接關係到全球海平面的上升。更深層的影響在於,當這些密度較低的淡水注入密度較高的鹹水海洋時,它們會改變海洋的鹽度分布和溫度分層,進而可能擾亂全球海洋環流,例如那些將熱量從赤道帶往極地的巨大洋流。這些洋流的任何微小擾動,都可能引發難以預料的全球性氣候變動。 -

海水酸化對氫鍵網絡的潛在影響

另一個更為隱蔽、卻同樣令人擔憂的威脅,來自於海水酸化。當大氣中過量的二氧化碳被海洋吸收,會導致海水的pH值下降,酸度增加。水的獨特性質,包括其在結冰時膨脹的習性,都源於其分子間精妙的「氫鍵網絡」。這些微弱而數量龐大的鍵,賦予了水生命必需的許多「怪異」屬性。在2025年的環境科學研究中,一個令人警惕的潛在影響是:持續的海水酸化,是否會以我們尚未完全理解的方式,逐漸侵蝕或改變構成水分子間這些關鍵氫鍵的微妙平衡?如果水的這種基本結構,這個「密度魔法」的根源,被長期而持續地破壞,那麼它在地球上維持生命的能力,以及冰層作為保護機制的功能,都可能面臨無法預測的深遠影響。這是一個關於水分子深層結構與地球宏觀生態系統之間錯綜複雜關係的警示。

結論:水的反常膨脹及其深遠影響

水的反常膨脹,這個看似違反常理的物理現象,實則源於其獨特的分子結構和氫鍵網絡。以下是關於水的反常膨脹,幾個關鍵要素的總結:

- 密度反常現象: 水在4°C時密度最大,從4°C降至0°C時密度反而下降,固態冰的密度小於液態水,這是冰能浮在水面上的根本原因。

- 氫鍵的重要性: 水分子間的氫鍵形成了獨特的分子間作用力,使得水分子在凝固時形成開放的六方晶體結構,體積增大,密度降低。

- 工業應用價值: 工業上利用液體間的密度差異進行分離,例如原油處理中的油水分離。液位測量也依賴於對液體密度的精確掌握。

- 極地生態保護: 浮冰如同隔熱層,保護了冰下海洋生物的生存環境,淡水湖泊冬季從表面開始結冰,確保了水底生物安然越冬。

- 氣候變遷衝擊: 冰蓋融化改變海洋鹽度及溫度分層,可能擾亂洋流,海水酸化也可能影響氫鍵網絡的穩定性,進而影響水的性質。

水的反常膨脹,是一個在微觀分子層面和宏觀環境層面都至關重要的自然現象。它不僅僅是一個有趣的科學事實,更是地球上生命得以延續的基礎。在瞭解了水的獨特性質後,2025年的我們更加意識到保護水資源、應對氣候變遷的重要性。只有通過積極的行動,才能確保水這種珍貴的資源,能夠繼續在地球上扮演其不可替代的角色,維護我們賴以生存的生態系統。

此外,更深入的研究水的氫鍵網絡及密度異常,或許能啟發我們研發出具有劃時代意義的技術,例如更高效的能源儲存設備、更先進的水處理方法等等。對水的持續探索,不僅僅是科學研究,更是為了構建一個更加可持續的未來。水的密度魔法,值得我們永遠關注與珍惜。