一支股票為什麼會突然飆漲或重挫?供需力量和群眾心理如何影響市場走勢?深入解析「股票為什麼會漲跌」的本質,揭開2025年投資決策關鍵,讓你脫離盲目追價與恐慌殺出的潛在陷阱。

【股價波動的本質與供需力學】

股市供需關係的原理

股票市場的核心在於「供需」──這和早期菜市場的價格機制異曲同工。當某檔股票賣的人多、買的人少(也就是供過於求),價格自然向下修正;反之,若買的人多、賣的人少(供不應求),價格就會被推高。這種現象每天都在全世界的股票市場上演。

成交量與價格波動

成交量正是反映市場「活躍度」的指標。而這活躍度背後,往往隱含著供需雙方的拉鋸。例如,2022年10月,台積電(2330)股價來到375元時,因整體科技景氣擔憂,市場浮現沉重賣壓。當時,台股指數也連續半年下跌,成交量放大,形成一股「恐慌式賣壓」:許多投資人本著「不要再虧更多」的想法,爭相拋售股票,造成價格進一步下滑。

反過來,若市場消息利多、產業前景被集體看好,買方急於追價、賣方惜售,盤面容易出現「搶盤效應」。這類飆漲時的特徵,是量能急攀,價格短時間內大幅上升。有經驗的投資人往往會在這種高漲氛圍中,多觀察成交量與價格的關係,佐以產業發展與企業基本面,比單純看價格本身來得有意義。

| 狀況 | 買方 | 賣方 | 價格變動 | 成交量 |

|---|---|---|---|---|

| 恐慌時 | 少 | 多 | 快速下跌 | 成交量放大 |

| 樂觀時 | 多 | 少 | 快速上漲 | 成交量放大 |

| 無明顯趨勢 | 均衡 | 均衡 | 穩定波動 | 成交量平穩 |

供需變化的心理傳染

投資心理與市場情緒

談到股票漲跌,光有供需理論是不夠的。市場的主體是人,而人性往往比數據來得深不可測。從2008年金融海嘯可以窺見端倪:當年全球經濟遭遇重大衝擊,市場籠罩在不確定陰影之下。大量台股投資人陷入恐慌,紛紛殺出持股,眼睜睜看著價格溜滑梯般下跌。許多人沒想到,短短數年後,市場強力反彈,回頭看當時的「恐慌賣出」,竟成了錯失長期報酬的關鍵時點。

若股價節節高升,「FOMO」(怕錯過行情)心理會蔓延全球。投資人擔心再猶豫就買不到低價,於是蜂擁進場,催生出更高的成交量和更快的價格推升速度。這時,市場被正向的集體情緒主導,一旦資金潮退,則容易產生劇烈修正。

反之,跌勢來時,心理壓力成倍放大,每個人都害怕變成最後一隻站著的小雞。這種「拋售潮」不僅是理性分析的結果,更多時候來自於人類面對風險的本能反應。經濟學家稱之為「行為金融」,提醒我們要學會觀察「人」本身,以及人群在不同市場環境下的集體選擇。

股票會漲會跌,除了企業本身的經營成效與產業變化外,更深層的是對未來的期待、恐懼、甚至各種非理性的心理預期。掌握股市的脈動,不僅要認識供需,也需要洞察人心的起伏。這才是2025年投資人立於不敗之地的根本素養。

【影響漲跌的七大關鍵因子】

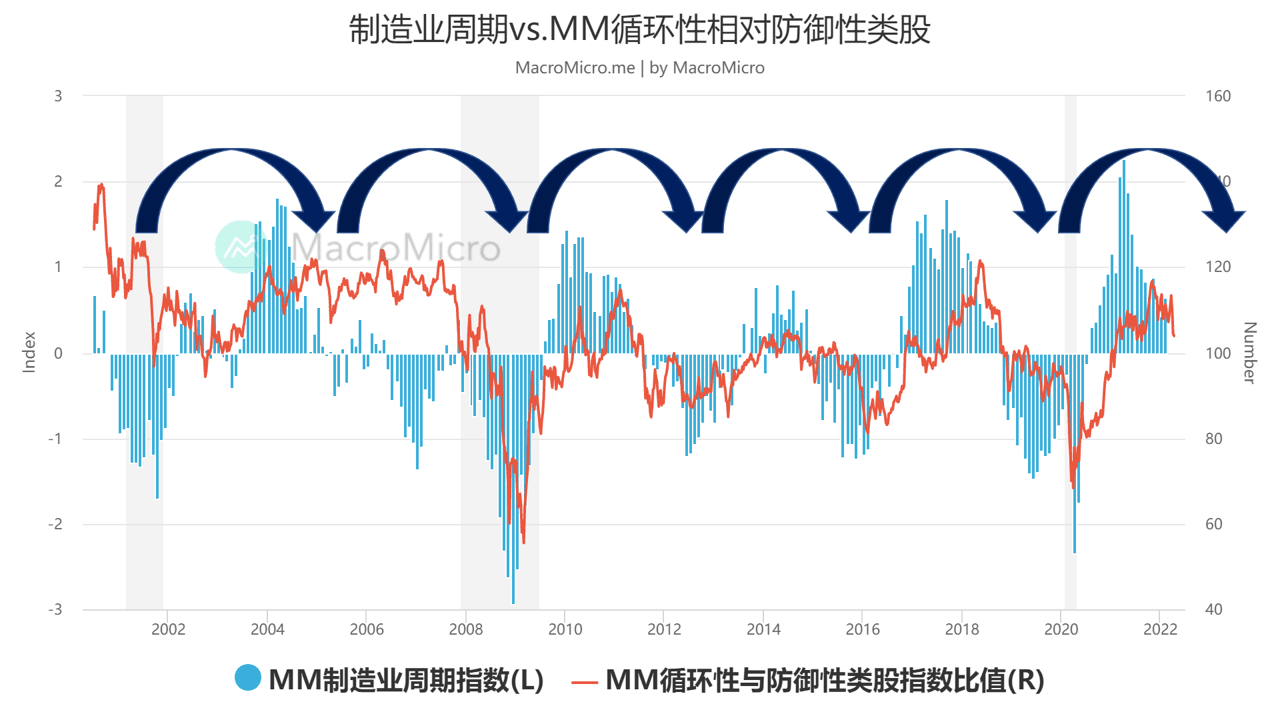

景氣循環與產業趨勢

宏觀經濟與產業輪動

股票漲跌最直接的推手,就是大環境的景氣循環與產業景氣的消長。市場上的股票,是整體經濟好壞的一面鏡子。舉2024年為例,AI產業經歷低潮後景氣復甦,不少權值股提早上演主升段,讓敏感的資金在GDP數據尚未正式釋出前,就已經搶先反應。《世界銀行》、行政院主計處之GDP數據,這類經濟指標會給市場一個基本輪廓,但股價經常「走在經濟前頭」——通常提前三到六個月反映預期。

舉個更早的例子,2020年全球受疫情衝擊,許多傳產股應聲大跌,但生技、防疫股卻在此時迎來一波高峰。產業總在輪動,當半導體供不應求、AI相關商機崛起,這股風很有可能會帶動整體族群往上爬升,形成明顯的產業趨勢。2025年如果要談長期布局,首先不能忽略「經濟週期」以及「產業浪頭」正往哪個方向吹。

| 年度 | 全球GDP預測(%) | 熱門產業 | 股價主流 |

|---|---|---|---|

| 2020 | -3.1 | 生技/防疫 | 醫療、檢測、疫苗 |

| 2022 | 3.0 | 半導體、高效運算 | 台積電、聯發科 |

| 2024 | 3.2 (預測) | AI、數位轉型 | 伺服器、AI晶片 |

公司營運與事件衝擊

財報、營收與重大消息

除了大環境,個別公司的營運狀況直接牽動股價漲跌。台灣每月10號前,上市公司會公告前月營收。若營收遠優於預期,以2022年中租-KY為例,公佈亮麗營收後,當日直接攻上漲停。另一個常見關鍵是「公司特別事件」:像是併購、轉投資、股利政策調整、重大虧損或法律事件,這些都會成為股價瞬間劇烈波動的導火線。

2021年,電動車概念股火熱,不少投資人追高進場。但財報揭露後發現短線營收未如預期,從高檔大幅修正,短短幾天內跌逾20%。這就是所謂的「消息面與基本面交織」:市場短線看消息,長線回歸本質。一般法人大戶特別重視公司每一季的EPS、毛利率以及高配息政策,發現數據超乎市場預期時通常會提前佈局。

資金流動與籌碼結構

成交量、籌碼集中度、主力動向

漲跌不只有方向,更有力度。這個「力度」常常體現在「量」與「籌碼」。量增價升,多半代表主力(法人或大戶)進場,市場買盤明確。但量縮價跌時,則易見觀望氣氛濃厚、利空消息反映過度。

像2023年台積電公布季報優於市場預期,三大法人當日大手筆買超,台積電股價連續創高。籌碼集中的公司,容易出現大戶控盤,消息稍有風吹草動,波動極大。「散戶投入」若持續升溫,可能短線衝高後就面臨獲利了結的下殺。善用公開資訊觀察法人進出、融資餘額與集中度變化,是2025年股市操作的基本工夫。

| 指標項目 | 代表意義 |

|---|---|

| 成交量放大 | 市場熱絡,資金積極進出 |

| 法人買超 | 主力進場,可能帶動中長期上漲 |

| 融資餘額高 | 散戶積極,短線易有震盪 |

投資者心理與市場氛圍

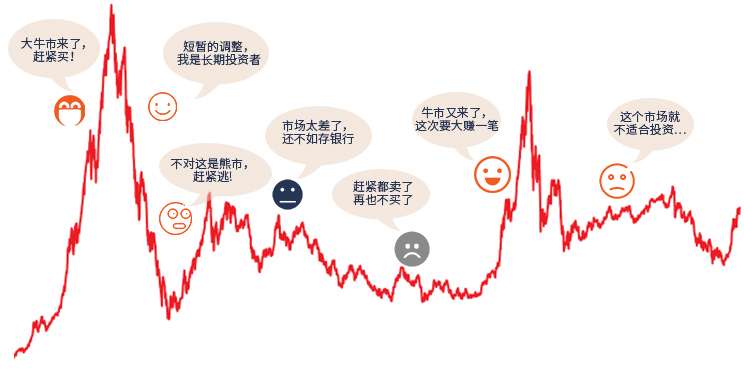

恐慌與亢奮的循環變化

有時候,「人心」才是最大的關鍵。2020年疫情大爆發,一季之內台股成交量爆量、出現大規模殺盤,許多投資人只想快點止血。但過沒幾個月,疫苗消息一出,市場信心恢復,瞬間又飆出一波V型反彈。這樣的反向操作,正是「羊群效應」下的經典展現。

投資人的心理常被群體情緒感染,可能因為全球利多齊發而一哄而上,也可能在風險來臨時同時拋售。這類現象在2025年依舊存在,只是散戶參與度提高,消息傳遞與情緒傳播速度更快。理解情緒輪動,知道何時該進、何時該緩,這是老手與新手之間的真正分野。

對於股票為什麼會漲跌,七大因子猶如顯微鏡。從開放的經濟視野,到公司基本面、資金面、再到人性的細膩波動,2025年投資市場從不單靠任何一招取勝。想真正看懂市場,每一個關鍵因子都值得深思研究。

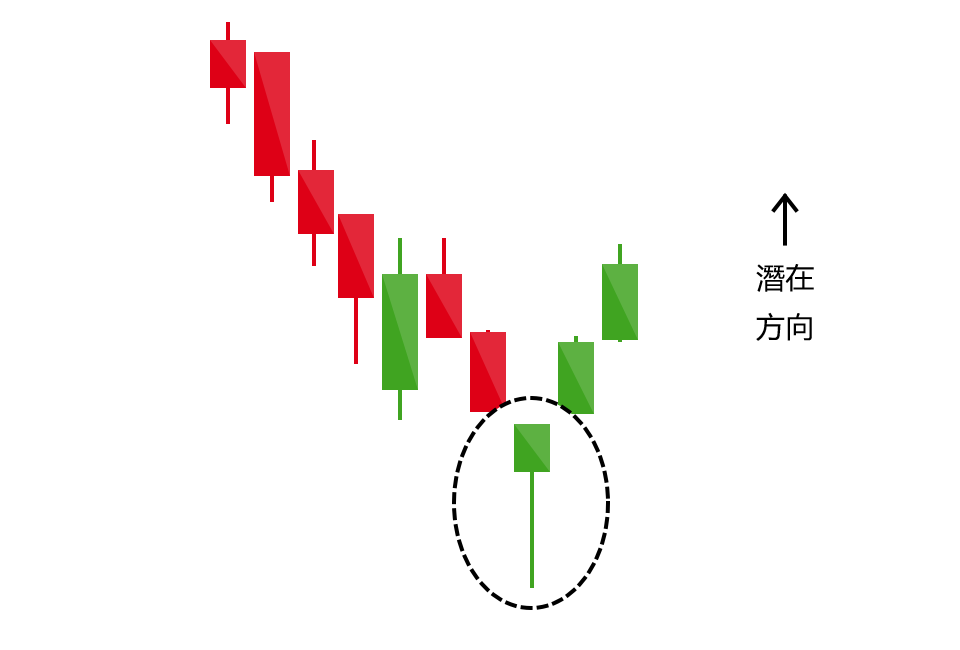

【技術分析的應用與實戰解讀】

技術分析指標全面剖析

只看財報數據、經濟數據,往往會錯過籌碼移動的蛛絲馬跡。技術分析,正是捕捉這些關鍵變化的顯微鏡。2025年,隨著AI交易與量化資金興起,經典技術指標還是大多數法人與操作者的必修課。掌握三大常用工具——移動平均線(MA)、相對強弱指數(RSI)、布林帶(Bollinger Bands),進可攻退可守。

移動平均線(MA)

移動平均線,就是將若干天(如5日、20日、60日)收盤價取平均後,連接成一條線。簡單,但背後蘊含資金流動的方向盤。最典型的操作:當季線(60MA)轉上彎,大盤或個股往往正處於資金大量進場的黃金時期。例如2024年第四季,台積電的季線明顯翻揚,市場資金立刻蜂擁而上,股價短短兩個月大漲逾25%。反之,若均線跌破且呈現走平或下彎,主力往往已悄然撤退。

相對強弱指數(RSI)

RSI是用來捕捉短線過熱或過冷的氣氛。「70」與「30」是兩道分水嶺——高於70,表示資金追逐強烈,短線容易拉回或修正;低於30,則意味著拋壓沉重,有機會出現踩煞車反彈。以2023年長榮航為例,股價一度出現RSI突破80水準,隨即拉回十個交易日後才整理出底部。短線操作根據RSI調節進出,能有效降低被高位套牢的風險。

布林帶(Bollinger Bands)

布林帶結合動態標準差,包覆住股價上下波動範圍。若股價連續貼近上緣(上軸),代表多方氣勢正盛,但一旦突破過快反而容易反轉;同理,跌到下緣(下軸)時,過度恐慌往往成為反向指標。2022年生技類股頻繁「撞帶」,每當大量消息面配合下殺,貼近下緣往往吸引抄底資金介入,反彈隨即發生。

| 技術指標 | 實戰意義 | 運用範例 |

|---|---|---|

| MA | 趨勢確認、主力動向判斷 | 台積電季線上彎,吸引資金進場 |

| RSI | 超買/超賣風險警示 | 長榮航RSI突破80後回檔整理 |

| 布林帶 | 轉折預警、波動區間辨識 | 生技股跌破下緣,短線買盤進駐反彈 |

2025年看懂市場脈動,靠這三大工具搭配並用,才能辨識真假訊號,避開追高殺低的陷阱。

大盤點數與個股關聯

股市指數就像是一場球賽的比分,能不能代表場上每個球員的狀態?不完全。2025年,許多主流指數突破歷史高點,卻不意味所有個股都雨露均霑。理解點數背後的邏輯,是進行產業與個股布局的基本環節。

股市點數的現實意義

大盤點數,是所有成分股市值的加總。當指數上揚,看似一片榮景,其實可能只是少數權值股領漲,絕大多數中小型股卻逆勢修正。例如台股在2024年底站上18000點新高時,包括台積電、聯發科、鴻海輪流創新高,但電子周邊零組件與觀光、小型生技股卻大多在高檔震盪甚至走弱。

所以操作上必須學會「相對論」——指數雖有方向性參考,但產業輪動、個股走勢別一概而論。有時候大盤下跌,反而有中小型股逆勢創新高,成為資金避風港。

| 指數區間 | 主要貢獻產業 | 中小型股表現 | 操作建議 |

|---|---|---|---|

| 指數攻高 | 半導體/AI大型權值 | 多數逆勢整理、分歧 | 留意族群分化、慎選主流 |

| 指數回檔 | 金融/傳產支撐 | 部分電子/生技出現補漲機會 | 觀察走勢強弱再調配持股 |

在投資決策時,既要參考「整體比分」,也要盯緊「場上亮點」,採取產業與個股並重的策略。

成交量與趨勢確認

經典話語:「價量配合,趨勢無敵」。也就是說,價漲若無量,容易走進假突破;量增配合價漲,行情多半可期。這道理在2025年依舊適用——成交量為趨勢背書,讓你分辨多空真假。

價量關係與實務解讀

量增價升,是主升段最明確的訊號。以2023年美股「FAANG」(Meta, Apple, Amazon, Netflix, Google)為例,每次多頭攻堅階段皆伴隨成交量暴增,等於資金認同、信心一起推升。反過來,若見量縮卻價漲,務必小心「資金斷層」的高檔陷阱;若量縮價跌,通常進入整理盤,宜減少操作,靜待新契機。

經典分辨法——「價量背離」:例如個股股價拉高但成交量遲遲未放大,表面風光但底氣不足,這種情形時常是主力出貨的前兆。透過成交量圖表,搭配日K線趨勢辨識,能大幅提升操作勝率。

| 價量型態 | 市場訊號 | 實例與應對 |

|---|---|---|

| 量增價升 | 多頭發動、主升行情 | 2023 FAANG齊創新高 |

| 量縮價漲 | 謹慎看待,可能主力拉高出貨 | 小型電子股高檔震盪 |

| 量縮價跌 | 整理盤、觀望氣氛 | 信心不足,暫不進場 |

2025年投資市場,懂得「看量說話」,再結合理論與盤面實戰,才能精準捕捉趨勢起落。在資金奔騰、消息漫天的行情下,這些經典技術信號依然是穩健投資人信賴的攻防法寶。

股票為什麼會漲跌?

對投資人來說,「股票為什麼會漲跌」絕對是每一天關心的核心問題。理論上,股票價格應該反映企業價值,但在現實市場裡,背後的影響因素遠比單一財報數據複雜。在2025年,AI交易、群眾心理、全球資金流動等新舊交錯,讓股價起伏更加多元。弄懂主因,才能找到操作的槓桿點。

供需力量:籌碼本質與市場氣氛

股票就是一場永不休止的籌碼角力。簡單來說,買盤強、搶著進場,股價自然上漲;反之,賣壓重,價格就會滑落。這背後的「動力」往往來自消息、產業前景,或者股市熱點的快速輪動。例如2024年AI軟體股在ChatGPT 2.0發佈後爆量,一週內拉出三根漲停,不只是業績預期,更是擋不住的市場熱錢追捧。

| 漲跌驅動因素 | 說明 | 典型案例 |

|---|---|---|

| 利多/利空消息 | 財報優於/遜於預期、併購等 | 2025年美超微營收優於預期大漲 |

| 市場熱錢流向 | 特定產業輪動 | 2024年生技股因疫情回流走強 |

| 大戶主力操作 | 法人、投信低檔進駐/撤出 | 台積電季線上彎時外資強勢回補 |

| 整體經濟情勢 | 利率、匯率、政策利多/空 | 美國降息預期帶動科技股反彈 |

基本面與預期心理:市場先「夢」後「算」

真正的企業價值,來自穩定獲利和未來成長潛力。市場常說「利多出盡,利空出盡」,說的正是這層預期心理。一旦公司公布好數字,但早已被市場預期,股價反而不漲反跌。2023年長榮航公布獲利新高,結果開高走低正是最佳例證。

「投資如看賽馬,重點是誰會進步最快,不是現在哪匹最快。」彼得林奇曾這麼說。因此,操作時不僅要看當下,更在於預測市場下階段「會怎麼想」。這也是價值投資與成長型投資策略差異的起點。

技術分析與主力操作:短線波動的放大器

技術線型、籌碼結構,加速股價短線波動。當突破關鍵壓力,或跌破重要支撐點位時,無論背後基本面是否有大幅改變,市場「人踩人」的搶跑心理就會放大波動幅度。2025年AI程式化交易更將這種動能推到極致。短線黑馬常伴隨量能激增,攻防間轉眼就能見到見高殺跌、見低搶反彈的典型盤面。

策略應對:如何善用漲跌資訊?

穩健的投資架構,不會單靠消息或線型進出,更多是在不同漲跌週期裡,結合價值與動能判斷。例如:

- 財報公布前夕評估是否有「過度預期」現象。

- 利多公告後留意隔日市場反應,區分「紀律進場」或「等利多出盡修正」。

- 遇到大跌時,對公司基本面詳加核實,決定是逢低加碼還是止損退出。

2025年不僅資金輪動更快,消息面真偽難辨。投資人需衡量短線波動與長線趨勢之間的落差,用籌碼動態輔助,但終究不脫「企業價值」這把尺。

| 漲跌型態 | 投資應對 | 常見陷阱 |

|---|---|---|

| 消息帶動急速波動 | 僅短線操作、設嚴格停損 | 追高殺低、消息反噬 |

| 基本面穩健趨升 | 逢低分批布局、價值長抱 | 過度重壓單一族群 |

| 技術轉強突破 | 部位控制、順勢而為,勤快調整 | 盲目追漲忽視籌碼分布 |

股票為什麼會漲跌?答案沒有一把通吃的萬能鑰匙,但龜兔賽跑的故事反覆在市場上演。既看短線奔馳,也守住長線質量,才是穿越波動、穩健獲利的經典老路。

【經典個案與實務啟示】

案例拆解:恐慌賤賣與追高慘賠

真正的投資常常不是敗在研究不足,而是輸給自己的情緒起伏。多數人想扮演彼得林奇第二,卻往往走在「追高殺低」的老路,犯下大多資深投資人都不想承認但又難以避免的經典錯誤。這裡有兩個值得再三咀嚼的教訓:

-

2008年賣在低點,錯過大級數行情

金融海嘯來襲時,台灣不少退休族、閒資大戶因恐慌而砍在最低,結果2009~2010年反彈翻倍。他們不是看不懂公司體質,而是抵擋不了每天跳水訊號壓力。本質上,這是情緒短線支配判斷,沒能分辨恐慌與實質基本面的區別。 -

2021年追高高本益比題材股被套牢

COVID後美股、台股新能源、車用與半導體題材爆紅,市場對高成長預期過度放大。本益比衝破歷史新高、媒體天天造勢。新手老手皆湧入,結果熱度一過、獲利數字未跟上,回頭只見一片高檔套牢。這正如Benjamin Graham觀察,市場短期是投票機、長期才是秤重機。

這些案例一再驗證了:股價短期反映群眾情緒、熱錢起伏,而最終仍回歸公司內在價值。所謂「多數人低賣高買」,無他,就是「害怕虧損」與「害怕錯過」這兩種心理輪番作祟。

| 年份 | 案例 | 主要錯誤行為 | 結果 | 啟示 |

|---|---|---|---|---|

| 2008年 | 金融海嘯抄底失敗 | 恐慌賣在最低 | 錯過反彈大行情 | 情緒起伏大於理性研判,長線價值需冷靜堅持 |

| 2021年 | 熱門題材追高 | FOMO追高 | 高檔被套、深幅修正 | 高估值終會修正,成長+基本面缺一不可 |

投資決策沒有萬靈丹,只有定見與耐心。真正的贏家,往往更像漁夫,而不是衝刺的獵人。

群眾行為與市場週期

資本市場永遠不缺精彩情緒大戲。每輪週期、每個熱門題材都會吸引無數資金蜂擁而至,但歷史上不變的,是「羊群效應」與「FOMO」輪番上演。這不僅僅牽動股價,更影響每個人的決策品質。

回顧2022~2024年AI、綠能、記憶體景氣循環,一波波資金輪動下,多數人總在高漲時感到興奮、低迷時自認昏頭。林奇自己也說過,最平凡簡單道理最容易被忽視——估值與未來現金流才是真正的決策核心。

但什麼人才能淡得住氣、不被「群體焦慮」左右?通常是那些能夠時時反思:自己是在「用數據說服情緒」,還是在「用情緒否定事實」?目標不是要成為冷血機器,而是在每一次大漲大跌時,讓自身的判斷標準站穩腳跟。

2025年股市與以往不同的是消息流更快、社群推波助瀾更兇。但反思與停看聽,從來都是穿越羊群、克服盲點的必修課:

| 行為偏誤 | 典型現象 | 真正應對之道 | 常見陷阱 |

|---|---|---|---|

| 群體盲從 | 熱錢瘋漲、看他人賺就追 | 理性估值與成長驗證 | 套牢在高點、虧損加大 |

| 過度恐慌 | 恐慌性賣出、連跌惜售 | 檢驗公司體質,勇於承股價波動 | 錯失反彈、資金原地踏步 |

| FOMO | 怕錯失「下個飆股」 | 杜絕衝動,定期檢視持股結構 | 拚短線卻忘卻風險控管 |

市場持續循環,但最終能否收穫超額報酬,核心始終在於:每次下單,是否帶著理性的估值基礎與冷靜的判斷。進退之間、貪懼糾纏,只有在不斷自我修正行為時,才有穿越2025這個波動年代的真正勝算。

【結語:漲跌之後,投資者的最佳準備】

投資心態與知識結構

你可能在眾多股市名人語錄、投資自救教條間徘徊多年,但走到2025年,老問題其實沒那麼難解——股票為什麼會漲跌?說穿了,就是基本面、資金面、情緒面這三腳架的動態平衡。想要穿越起起伏伏,唯獨靠「知識結構」與「心理素質」的韌性搭配。

心理素質與數據分析的結合

彼得林奇強調的「親自研究,不人云亦云」,再加上Graham式「安全邊際」的冷靜堅持,其實都繞不開一個鐵律:股票漲跌難以完全預測,但健全的投資流程與紀律,才是抵擋市場干擾的第一道護城河。

- 流程勝於預測:不是靠猜明天行情或聽名嘴指點,而是有一套固定思考流程。每逢大漲大跌,先檢查所持公司基本面、財報資訊是否有結構性變化,再回看整體市場的資金結構與熱錢流向。

- 科學化數據追蹤:不強求每一筆操作精準無誤,但長期盯著獲利成長、毛利率、產業週期,盡可能把個人情緒降到最低。這樣,無論市場瘋漲暴跌,都能以「公司價值」而不是「新聞標題」判斷進退。

- 風險控管日常化:假如你能讓停損、持股分散、彈性現金管理當成呼吸一樣自然,多數危機來臨時,你只需要例行檢查,不會因此夜不能寐。最怕的是事急時才臨時抱佛腳,最後不是套牢就是砍在低點。

持續追蹤與靈活調整

2025年的市場,消息流竄得比誰都快,短線波動劇烈到讓投資老手也抓頭。但賺大錢的人,反而還是那群‘邊走邊學、邊學邊修正’的人。就像巴菲特說過:「市場短期是投票機,長期才是秤重機。」想在這個秤重機上笑到最後,日常追蹤、定期檢討永遠不嫌多。

| 關鍵能力 | 實務步驟 | 持續追蹤面向 |

|---|---|---|

| 心理素質養成 | 讀書、模擬、紀錄決策反省 | 反省虧損、檢討盈虧背後心理動因 |

| 數據分析強化 | 學會判讀財報、基本面指標 | 持續研究公司財報、產業與景氣循環 |

| 風險管理日常化 | 事先設好停損、分散配置 | 檢查持股比例、調整現金部位 |

| 情緒與消息篩檢 | 建立固定信息來源與選股邏輯 | 適時排除雜音,拒絕短線情緒牽動策略 |

穩健策略,穿越劇烈波動

這個時代,沒有所謂「一招打天下」的祕訣。技術面、基本面、籌碼面,甚至每一次下單的心理狀態都構成你能否在2025年之後長留贏家行列的拼圖。盡你所能學到的,不是要猜未來,而是讓自己逐漸變得更像一個「不輕易被漲跌帶跑」的投資人。

股票的價格為什麼會上下起伏?市場的錢潮、流行話題固然推波助瀾,但終究都要回到公司獲利的基本面。無論當下是風口浪尖還是市場谷底,下一步不是靠運氣,而是靠每一次紀律檢視與反思迭代。

股市裡沒有常勝將軍,卻有恆久的良好習慣。你能做的,是讓「認知與紀律,勝於情緒」的信念,徹底滲入每一筆買賣的背後。如此一來,無論大環境怎麼劇烈翻滾,你都不會成為那個只會追高殺低、隨波逐流的群體一員。

讀懂市場波動,打好投資基礎

股市漲跌從來不是單一變數作祟,而是供需力學、產業景氣、公司基本面、資金流動、投資心理、技術指標及主力操作等諸多因素交互作用的結果。懂得判讀這七大關鍵因子,是2025年股市投資的第一步。消息面忽多忽空,焦躁氛圍輪番上陣,理性與感性交錯推升價格短線劇烈起落,但最終能走得長遠的,還是那些練好基本面分析、懂得情緒自控與資金配置紀律的投資人。

無論是技術分析的K線型態、價量配合的成交量邏輯,還是公司營運與全球經濟的景氣週期,任何一環都值得認真學習。特別是消息傳遞與資金流動越來越快的2025年,盲目跟單追逐熱門題材,只會落得追高殺低的下場。依循一套標準流程,持續檢視與調整操作思維,才是抵禦短線波動、累積長線勝率的必要之路。

最終,股票的本質還是在於價值的回歸。你關心的「股票為什麼會漲跌」這件事,不會只靠一則新聞、一組數字說分曉。唯有把知識結構、心理素質、紀律操作養成日常習慣,你才能穿越每一輪起伏季節,找到贏家該走的有紀律的慢路。

![「OK」的由來:你可能想不到的故事!全球瘋傳的2個字怎麼誕生?——[語言起源, 文化研究, 歷史, 跨文化交流]](https://blog.peliter.com/wp-content/uploads/2025/06/E3808COKE3808DE79A84E794B1E4BE86EFBC9AE4BDA0E58FAFE883BDE683B3E4B88DE588B0E79A84E69585E4BA8B-150x150.jpeg)