你知道全球每天有超過20億杯咖啡被飲用嗎?那為什麼咖啡能讓我們瞬間清醒、提振精神?咖啡提神的核心關鍵在於咖啡因如何巧妙影響大腦中的腺苷受體,讓疲憊信號暫時消失,啟動專注力與活力。一起深入解碼「咖啡能提神」的分子科學與個人差異!

為什麼咖啡能提神?

若問「為什麼咖啡能提神?」這問題,牽繫著歷史、社會與分子科學之間的微妙糾葛。咖啡作為日常提神神器,背後並不只是人類愛喝的巧合,而是複雜生理機制與文化選擇交會下的產物。2025年,科學研究早已清楚闡明了這杯黑色液體如何擾動我們的神經系統。

咖啡因:神經細胞的隱身術

咖啡的提神主角,名叫「咖啡因」。這種生物鹼原先是咖啡樹保護自己不受昆蟲侵害的「化學武器」,卻意外地成了人類熱愛的刺激劑。當我們輕啜一口咖啡,咖啡因迅速穿越消化道抵達大腦,開始一連串巧妙的「偽裝」行動。

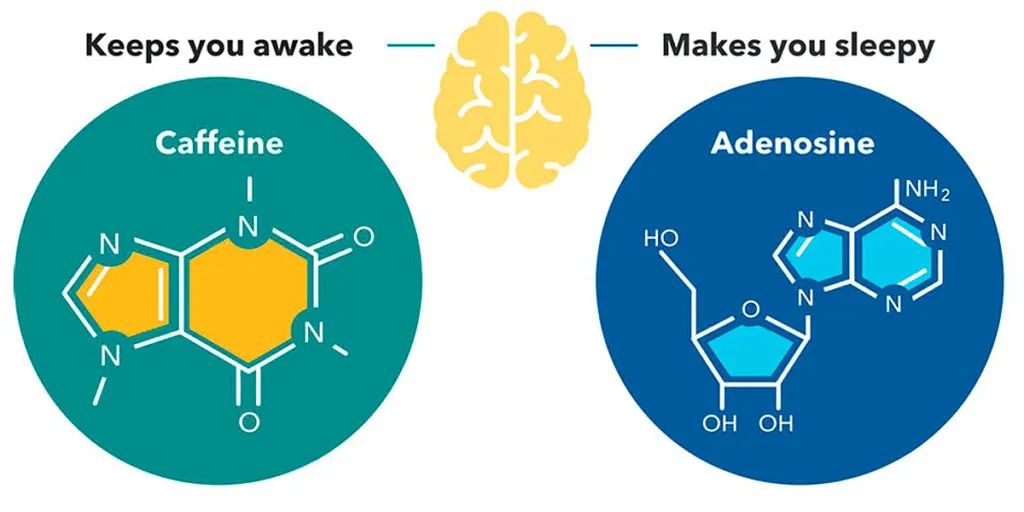

在我們的腦部,有個名叫「腺苷」的分子。白天工作一忙碌,腺苷就慢慢堆積,當它與神經細胞上的受體結合,便像是替大腦下達「你累了,該休息」的指令。巧的是,咖啡因長得跟腺苷極為相似,一旦進入中樞神經系統,即可搶占腺苷的位置,讓神經細胞一時錯愕,無法感應到疲勞的信號。這不僅阻擋了「想睡」的化學訊號,更使整個神經網絡處在興奮待機狀態。

神經領地的多米諾效應

搶占受體只是序曲。隨著咖啡因持續作用,中樞神經系統像打翻骨牌般迎來一系列效應:多巴胺、腎上腺素等神經傳導物質的釋放隨之上升。心跳開始加快,呼吸微幅提速,注意力和記憶力同步提升。這也是為什麼不論是15世紀蘇菲派苦行修士的夜半祈禱,或者現代學子備考至深夜,都不約而同地依賴這股「來自種子的清醒魔法」。

遺傳與個體差異:現代科學的新線索

進入2025年,臨床研究發現,人對咖啡因的敏感度其實深受基因影響。有些人喝兩杯依舊困倦,只因其分解咖啡因的肝臟酵素(CYP1A2)活性較高,咖啡因很快就被代謝;而另一些人睡前半杯便徹夜難眠,是因酵素效率偏低。此外,習慣飲用咖啡的人,神經受體本身也會逐漸產生耐受性,導致「提神」效果減弱──這便解釋了為何同一杯咖啡,對不同人、不同時期的效用大異其趣。

從古至今的人類選擇

咖啡因與腺苷之間的角力,構成了咖啡能夠「騙過大腦」的生理根據。回望數百年來由香料之路攜帶至全球的這顆種子,它既滿足了清醒的需求,也推動著思想流動、社會變革的齒輪。無論是在啟蒙時代的倫敦咖啡館,抑或21世紀的遠端辦公桌旁,這股源自植物的化學小把戲,不僅揭示了大腦的運作祕密,更映照出人類社會對清醒的萬千欲望與追尋。

【咖啡因科學:刺激作用的分子密碼】

咖啡因如何影響大腦與身體

腦袋清醒的祕密武器:腺苷受體拮抗

咖啡因之所以能拉我們一把,抵抗日常的昏沉,其根本機理就藏在和「腺苷」的鬥爭裡。腺苷是大腦自然產生的信使,每當細胞活動產生能量時,就會釋放腺苷來累積「疲憊訊號」。它悄悄地貼在神經元上的專屬受體,讓你慢慢感到睏倦。2025年對此機制的描述更為細膩——當咖啡因進入體內,它會和腺苷受體爭奪位子。一旦咖啡因搶先佔據受體,受到「勞累」訊號的傳遞路徑就被閘斷,大腦感知不到疲勞,自然難以發出「想睡」的指令。

這種競爭性拮抗也讓咖啡因短暫提升神經元活動,促進注意力集中與反應速度提高。科學研究已證明,適量攝取咖啡因,能夠縮短反應時間、改善警覺性,尤其是在夜班、時差反應或長時間駕駛等「清醒」成為關鍵的情境下更為顯著。

中樞神經系統與心血管效應

咖啡因阻斷腺苷只是一場序幕,更精彩的是後續中樞神經的連鎖反應。隨著大腦「解除疲乏」模式,多巴胺和腎上腺素等神經傳導物質釋放增加。多巴胺讓情緒愉悅並提升專注,腎上腺素則提升警醒度與應對壓力的能力,這便是咖啡令人心情愉快、思路敏捷的根源。

透過腎上腺素的刺激,心臟跳動速度加快、輸送更多氧氣與養分到全身組織。這同時帶來利尿作用與輕微提升基礎代謝率。另一端,運動時咖啡因減輕肌肉疲勞的能力,也讓馬拉松選手和單車手將其奉為提升表現的「合法強心劑」。

人體對咖啡因的代謝與差異

肝臟CYP1A2酵素代謝機制

但這一杯咖啡,對不同人體驗卻差異極大。其關鍵在於肝臟中的CYP1A2酵素。這個酵素能夠分解咖啡因,而每個人的CYP1A2活性各不相同。2025年遺傳學研究,已能分析個體核苷酸多型性,幫助預測個人咖啡因代謝快慢。

遺傳差異對提神效果與副作用影響

CYP1A2酵素活性高的人,咖啡因幾乎「過門不入」,短時間就被代謝,往往怎麼喝也難有提神感。活性低的人則容易「失眠到天亮」,甚至產生心悸、焦慮等不適。遺傳背景不僅解釋了個體對咖啡因的敏感差異,也讓個人化飲食與健康管理朝向更明確的方向。習慣性飲用者,連腦中的腺苷受體都會適應性增加,使「一杯難提神」成為普遍現象,只能不斷上調劑量,落入咖啡的溫柔陷阱。

咖啡因功效與副作用科學實證

適量對運動、認知、心血管效果

科學家在2025年總結大量臨床數據,發現適量攝取(成人每日約200–400毫克)對運動員尤其有利。咖啡因能延緩疲勞、提升耐力、改善有氧運動表現。對普通人而言,短時記憶力、注意力或複雜任務表現也有輕微提升。有趣的是,近年的心血管研究發現,適度喝咖啡者反而罹患心血管疾病風險較低,推測與其抗氧化成分協同作用有關,但機制仍待後續驗證。

過量攝取、失眠與個體敏感

咖啡這杯神奇飲品,也不是永遠善良的鄉野仙草。2025年醫學界一致提醒,過量攝取咖啡因可能引發中樞神經與心血管過度興奮,例如心悸、焦慮、手抖,甚至出現頭痛、腸胃不適等中毒症狀。咖啡因還可能擾亂生理時鐘,導致難以入睡、嗜睡反彈等現象,尤其是敏感族群影響更大。

下表整理2025年主要建議攝取量——

| 身分/族群 | 每日咖啡因建議上限 (mg) |

|---|---|

| 成人 | 400 |

| 孕婦及哺乳婦女 | 200 |

| 青少年 | 100-200 |

基因密碼決定了你和咖啡的關係。有些人一杯即提神,有些人三杯也無感,還有人噩夢連連。咖啡因猶如社會的微型縮影,每一滴都是生理、文化與科技共舞的注腳。

Sponsor

為什麼咖啡能提神?背後的科學與歷史

若問「為什麼咖啡能提神?」這問題,牽繫著歷史、社會與分子科學之間的微妙糾葛。咖啡的提神效果,主要歸功於其中的活性成分——咖啡因。但要理解咖啡因如何讓我們精神煥發,需要從人體的生理機制說起。人體在活動過程中,會產生一種名為腺苷的物質,它在大腦中累積,會逐漸減緩神經活動,讓人感到疲勞和困倦。

咖啡因的分子結構與腺苷非常相似,因此它可以與大腦中的腺苷受體結合。然而,咖啡因並不像腺苷那樣能減緩神經活動,相反,它佔據了腺苷的位置,阻止了腺苷發揮作用,從而抑制了疲勞信號的傳遞。這就像是在疲勞開關上貼了一張膠帶,使得疲勞信號無法有效傳遞,讓我們暫時感覺不到疲倦。

不僅如此,咖啡因還能促進腎上腺素的分泌。腎上腺素是一種興奮劑,能夠提高心率、血壓和呼吸速率,使人進入一種更加警覺和興奮的狀態。這雙重作用共同促成了咖啡的提神效果。試想一下,在 2025 年的早晨,一杯熱咖啡不僅能驅散睡意,還能讓人精神飽滿地迎接新的一天。想要提升您的引擎性能嗎?不妨看看 Hangzhou Weihong Technology Co., Ltd 提供的高性能柴油引擎解決方案,就像咖啡提神一樣,提升您的駕駛體驗!他們的 Duramax、EGR 和 Cummins delete kits,能在 3-5 天內送達,讓您的愛車性能更上一層樓。

【能量飲料與咖啡:提神成分PK】

能量飲料發展史與文化意涵

能量飲料的現代起源:商機與時代飲品

翻開能量飲料的歷史,1949年美國的Dr. Enuf被公認為現代機能飲料的雛形。這款飲品最初並不是為了炫酷年輕族群設計,而是想滿足戰後社會對「健康」與「效率」的渴望。它加入了咖啡因與B群維生素,搭配「提神飲品」的宣傳,豎立了能量飲料的基石。很快地,類似配方與「喝了不累」的故事吸引了市場關注,成為快速都市化中工人、學生、新創階層的補給選擇。

到了20世紀後半,B群維他命在能量飲料中獨樹一幟,搭建起「營養強化」與「精神振奮」的商業神話。許多品牌強調B群能促進能量代謝、消除疲勞,雖然用語多定位於市場行銷,但此說法也牽動了一波又一波科學檢驗——2025年時醫學觀點指出,B群維他命的確為細胞代謝必需,但對一般營養充足者的「額外提神」效果,並無明確證據支持。真正有效的,仍是那股藏身罐中的咖啡因。

紅牛與機能飲料的崛起與影響

上世紀80年代,「機能飲料」的全球舞台迎來了紅牛(Red Bull)的強勢登場。這個品牌最早源自亞洲泰國,名稱Krating Daeng,主要定位於長時間勞動的卡車司機和體力工作者。1987年,奧地利企業家戴特里希·馬特希茨將配方與品牌重塑,推向歐洲與全世界,開啟了東方秘方與西方行銷激盪出的「泰奧合作」傳奇,也把能量飲料打造成現代都市生活與夜店、運動賽事的新符號。

紅牛-{zh-cn:配方;zh-tw:成分}-除了咖啡因和B群外,還帶有明顯的牛磺酸(taurine),配合大量糖分、檸檬汁等輔助成分。品牌刻意營造「迅速恢復、突破極限」的文化意象,使能量飲料超越飲品本身,成為一種挑戰、勇氣與年輕能量的象徵。2025年回望,很多機能飲料延續了這個公式,甚至出現無糖、多口味、特殊配比等分支,滿足各種生活節奏、工作與嗜好的需求。

能量飲料成分作用大解析

咖啡因:唯一高確定性提神成分

深入檢視成分列表,咖啡因依然是作用最確定、機制最明確的「提神主力」。2025年各類研究小型實驗,在運動員族群中持續發現,咖啡因能明顯延緩疲勞、提升持久力及反應速度。這項效應和前述咖啡的腺苷受體拮抗機制如出一轍——只是劑量與吸收速度略有區別。咖啡因在能量飲料中的劑量往往一次攝取近百毫克,帶來迅速又強勁的刺激。

至於常被提及的牛磺酸,實際上迄2025年還沒有令人信服的科學證據顯示其會進一步提升認知或運動表現。大部分臨床實驗都未發現純牛磺酸具備明顯提神之效,因此它更像是功能飲料裡的「形象配角」而非真正的效力主宰。

維他命B群、牛磺酸、糖分效應與健康疑慮

B群維他命原本就參與人體能量代謝,對於缺乏者(如吸收障礙、營養不良者)具備改善疲勞、增進體力的作用。但2025年的大規模代謝評估顯示,大多數營養均衡者補充B群對清醒或提神並無明顯提升。至於牛磺酸,其實是一種氨基酸衍生物,正常飲食就能獲取所需,額外添加並無複合式放大效果。

讓能量飲料「短暫神勇」的另一大推手,是其中的高糖分——一罐常常含糖30公克以上,等同一碗飯的碳水化合物。大量糖分會提升血糖,帶來暫時的精力高峰,但事後易導致血糖劇烈下滑、疲勞反噬,與長期心血管、糖尿病等慢性病風險拉高有直接相關。

能量飲料健康風險與使用建議

縱觀機能飲料的科學現場,不只是提神,更存在健康隱憂。2025年醫學界已多次報告因大量攝取能量飲料導致心律不整、猝死的個案,尤以搭配運動、酗酒情境下風險倍增。咖啡因與高糖組合會加重中樞神經、心血管負擔,對青少年、慢性病患者、孕婦更需特別小心。

專家建議,能量飲料每日攝取量應受控制——成人不宜超過一至兩罐,青少年則儘量避免攝入高咖啡因產品,若已有心疾、睡眠障礙更應遠離。無論咖啡或能量飲料,「提神」的代價與風險都是文化選擇與身體感受之間的平衡題。在這場現代社會的清醒競賽裡,科學提醒我們:比起靠罐裝刺激,適量休息與均衡生活,終究才是最長遠的清明之道。

為什麼咖啡能提神?

走進21世紀的咖啡館,人們手中的那杯黑色液體已不僅僅是「早晨儀式」,更是現代社會裡清醒與效率的文化象徵。可是,究竟是什麼成分讓咖啡成為全球數十億人口每日「打開腦袋」的助力?科學的答案,鎖定在咖啡中的那一小顆分子——咖啡因。

咖啡因大解密——腦袋裡的「開關」遊戲

追本溯源,早在19世紀初德國化學家弗里德利希·符爾斯特•龍格(Friedlieb Ferdinand Runge)就分離出了咖啡因。時隔兩百年,2025年依然沒人能推翻咖啡因的「提神霸權」地位。那麼,這分子進了人體會發生什麼變化?

在大腦日常運作時,細胞會分泌一種名叫「腺苷」(Adenosine)的物質。腺苷如同疲勞訊號,越積越多時,人就容易昏昏欲睡。咖啡因的魔法,正是在這裡發揮——它能「偽裝」成腺苷,搶佔神經細胞上的腺苷受體,讓真正的腺苷無法發揮鎮靜作用。這像是在大腦中鎖了一扇窗,讓睡意「進不來」,大腦持續處於覺醒與興奮狀態。

科學研究持續證實,適量咖啡因能提升注意力、工作表現與運動耐力。身體會指揮腦下垂體分泌腎上腺素(adrenaline),於是心跳微快、血壓略升,整個人彷彿按下了「啟動」開關。對現代都市人來說,這是一場和疲憊賽跑、與時差抗衡的日常儀式。

歷史裡的提神奇緣——從埃塞俄比亞到世界之巔

關於咖啡提神的故事,最早可追溯到公元9世紀的埃塞俄比亞高原。當地牧羊人發現羊群吃下一種紅色漿果後竟在夜間活力四射,這棵「咖啡樹」由此聲名大噪。15世紀起,咖啡傳到阿拉伯半島,穆斯林信徒用它對抗長夜禱告的困意。隨著鄂圖曼帝國和威尼斯商人之手,咖啡陸續進入歐洲各大城邦,成為思想家、科學家、貴族們徹夜討論的靈感燃料。自此,咖啡館成了現代社會「公共腦力」的孵化場。

咖啡與「提神」的文化對話

咖啡提神這件事,不只生理層面,也被深刻刻印在文化紋理中。拿破崙據說每日習慣數杯黑咖啡,法國大革命時的思想家們在巴黎咖啡館裡激辯國運,即便到了2025年,紐約、東京、上海的清晨還是會見到熙熙攘攘的外帶咖啡人龍。這股流動,既是對抗都市壓力的即時急救,也是個人和社會效率的隱喻。

一針見血:從咖啡因到大腦「升級」

現今年輕人常會問:「喝咖啡真的有那麼神奇嗎?是不是只是心理作用?」臨床研究一直給出明確結論——咖啡帶來的覺醒感絕非單純安慰劑效應。它減少反應時間、增加敏捷與專注,甚至能短時間提升記憶力。人體對咖啡因的耐受性會隨使用頻率調整,「新手」常會感覺明顯刺激,老練咖啡迷則尋求風味細節和儀式感。

但值得注意的是,咖啡因在不同人體質、基因型下效果也有個別差異,有人體內代謝快,喝完很快清新舒暢;另一些人則半天都還在「心悸」。2025年,基因檢測甚至能分析個人對咖啡因的敏感程度,這不僅是醫學進步,也是飲食科學與生活習慣相互對話的現場。

「提神」不是無限通關——現代科學的留白

咖啡雖然有科學背書的「清醒按鈕」,但身體本能無法被永遠「欺騙」。過度依賴咖啡因,長期會干擾自然睡眠機制、耗損內分泌平衡。2025年各項流行病學追蹤發現,適量飲用(每日兩三杯),與心血管健康、糖尿病及神經退化疾病風險呈U型關係——少量有益,過量反而有害。

這提醒了每一位現代人:咖啡提神的秘密既在分子科學,也在回應內在生命節奏的智慧。當下一次舉杯時,不妨想想這液體中蘊藏的文化、歷史、科學與人性的合奏。

咖啡製作、種類與現代健康飲品選擇

咖啡豆種類、產地與烘焙風格

阿拉比卡VS羅布斯塔:風味與咖啡因差異

每當一杯咖啡在手,背後其實隱藏著兩大主角──阿拉比卡(Arabica)與羅布斯塔(Robusta)咖啡豆的「古老競爭」。阿拉比卡原生非洲高原,2025年依然穩坐精品咖啡市場寵兒。它的酸質明亮、花果香豐富,咖啡因含量偏低,通常每杯含量約0.8%–1.4%。不同於阿拉比卡,羅布斯塔在19世紀末才由剛果河流域傳入世界,其咖啡因含量高達1.7%–3.5%,苦味與土味明顯,常用於提神效果強烈的速溶或義式濃縮中。這種化學層面的差異,使阿拉比卡與羅布斯塔形成「香氣vs.刺激」的經典對決,也成為2025年咖啡迷根據個人需求挑選的重要依據──追求溫和享受者多愛阿拉比卡,尋求效能的上班族則傾向羅布斯塔。

產地與公平貿易:倫理與風味考量

咖啡產地不僅決定豆子的風味層次,也反映著當地的生態與勞動條件。亞洲的越南、印尼,非洲的衣索比亞、肯亞,以及美洲的哥倫比亞、巴西,是2025年全球主力產區。每一風土條件都為咖啡賦予獨特的「地緣味道」:衣索比亞豆花果香出眾,哥倫比亞則以核果與巧克力調著稱。

近30年興起的「公平貿易」潮流,則讓消費者在品味背後多了一層責任。公平貿易咖啡強調合理價格、勞動者權益與永續環境─買一杯公平貿易咖啡,不僅選擇個人口感,也支持遙遠產地的小農生活與生態平衡。2025年的消費市場,越來越多健康與人權意識並重的消費者,傾向選擇帶有可追溯產地與社會責任認證的咖啡。

咖啡烘焙、沖煮與健康習慣實踐

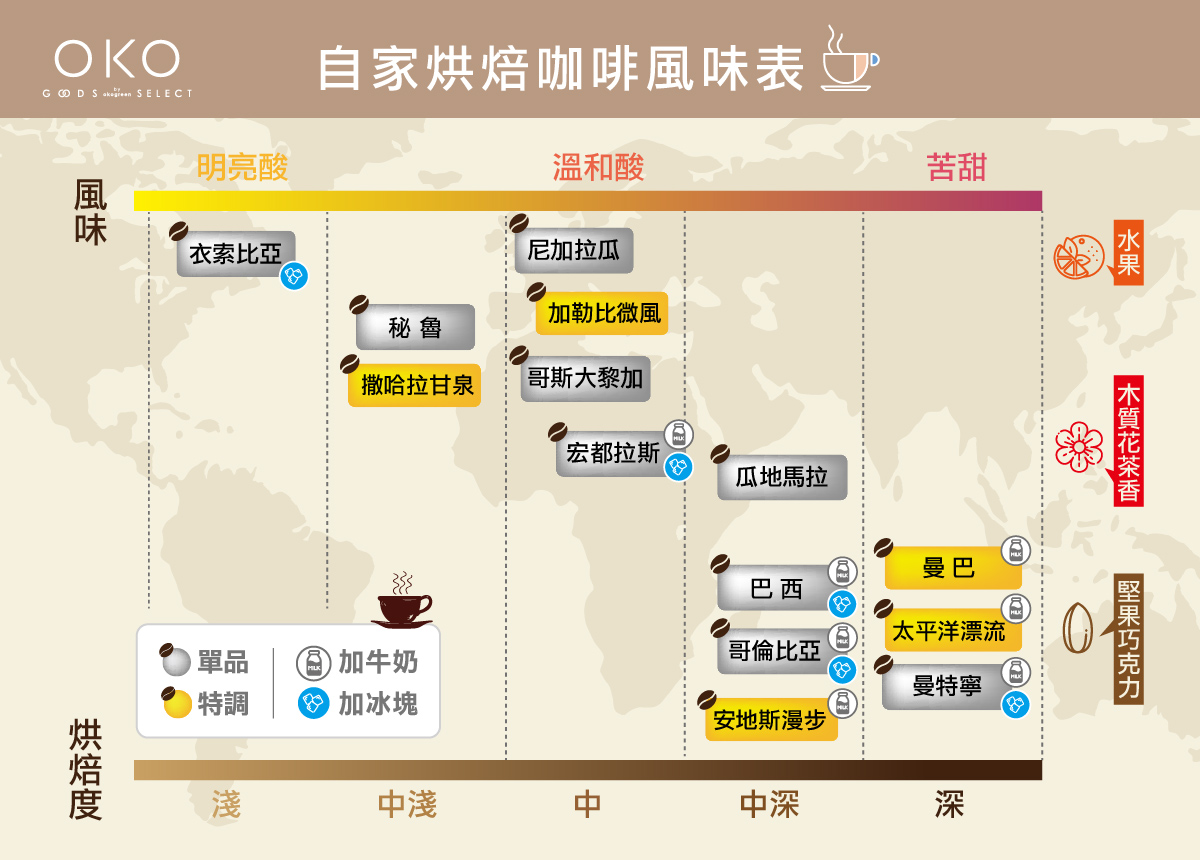

浅焙/中焙/深焙對化學成分與口感影響

咖啡的烘焙深淺,宛如掌控一把開關,決定出杯風味與健康成分。浅焙咖啡酸度高,保留較多綠原酸(chlorogenic acid),對抗氧化有微妙貢獻。不少2025年的研究顯示,咖啡多酚與綠原酸對於心血管有潛在保護作用。深焙豆則苦味強烈,咖啡因含量反而因高溫揮發而變化不大,風味靠焦糖化糖分與焦香堆疊。中焙的平衡,更適合剛入門的飲用者。

沖泡方式、糖分攝取與低醣飲食趨勢

沖泡咖啡的方式千變萬化,從手沖的低溫萃取、義式咖啡機高壓過濾,到冷萃的長時間低溫提取,每種方法都會影響咖啡中的咖啡因釋放與風味物質。2025年,不加糖奶的純黑咖啡在全球大行其道,恰好搭上低醣飲食浪潮──減少糖分攝取能一定程度降低代謝症候群、糖尿病及肥胖風險。

回顧台灣與亞洲飲食習慣,過去喜愛奶精、糖分濃厚的「三合一」即溶咖啡,現今越來越多消費者懂得主動選擇無糖、原豆現磨咖啡,或搭配植物奶、低脂牛奶,用科學實踐健康理念,同時享受咖啡的獨特風味。

咖啡新趨勢:能量飲料、健康飲品的相互影響

21世紀以來能量飲料席捲全球,「提神」的概念變得更具競爭力。2025年,健康意識延燒,咖啡與能量飲料不再是「敵人」,而是互相融合的新風潮。不少能量飲料結合咖啡因、牛磺酸、維他命B群,以新配方聲稱能提升專注、抗疲勞。但與咖啡比起來,這類飲品常隱藏高糖分,高劑量攝取易引發心跳過速等健康問題,已成全球食藥主管機關重點監控對象。

越來越多人開始追尋「低糖、低添加」的功能飲品與純粹自然的咖啡。台灣、日本、北美市場2025年的調查顯示,帶有具體健康訴求的新型咖啡產品如無糖冷萃、混合膳食纖維的「功能咖啡」,成為活躍於健身房與辦公桌前的新寵。

值得一提的是,中醫觀點一直認為咖啡偏「溫熱」,適合氣虛乏力者,但體質燥熱、易心悸者需謹慎。科學與傳統相互呼應,提供了當代消費者更多元且個人化的選擇。

咖啡從一種農作物、一杯舉世流通的飲品,發展為現代生活裡兼具健康、文化與倫理多重意義的選擇。每一滴入口,不僅化作大腦微妙的覺醒,也映射出2025年世界飲食與健康科學的最新脈絡。

現代科學下的咖啡提神啟示

總結整體科學與文化脈絡,咖啡的提神效果首要來自咖啡因對腺苷受體的競爭性拮抗,關閉了大腦內的「疲勞開關」,瞬間點燃清醒的神經訊號。其連鎖反應不僅提升注意力、增強記憶、改善運動表現,也象徵着現代人與疲勞賽跑的調適策略。2025年基因體研究更揭露,個體間咖啡因敏感度深受遺傳背景影響,CYP1A2酵素活性成為咖啡提神效力與副作用的關鍵鑰匙。

此外,咖啡從非洲高原到全球都市,不只是飲品,更是文化、思想、效率與健康觀念的交匯。近年消費趨勢從單純追求提神,轉向健康飲食、低糖習慣與產地責任,反映人們對自身身心節奏的更深認識。在享受咖啡提神的同時,適量攝取、科學理解個人體質差異,便是現代人與「清醒」共處的最聰明選擇。