你的錢包是不是越來越薄了?數據顯示,近年全球通膨壓力升溫,物價不斷上漲。本文將以深入淺出的方式,解析2025年通膨的原因、影響及應對策略,讓你掌握「消費者物價指數(CPI)」的核心概念,並學習抗通膨的實用工具,守護你的財富。

通膨是什麼?一圖看懂通貨膨脹與CPI指數的核心概念

【通膨的定義與核心概念】

為什麼你的錢越來越薄?

通膨的經濟學定義

通貨膨脹,簡而言之,是指一個經濟體中「整體物價水準」持續上漲的現象。這不單是指某項商品的價格變貴,而是指涵蓋食衣住行育樂等所有商品和服務的平均價格都在上升。當物價普遍上漲時,隨之而來的是「貨幣購買力」的下降。舉例來說,如果在2025年,原本50元就能買到的一杯咖啡,現在需要150元才能買到,這就說明了您的錢的實際價值正在縮水。這意味著同樣的貨幣,在不同時間點能換取到的商品和服務數量變少了,您的財富因此顯得越來越薄。

與通貨緊縮的根本差異

要理解通膨,同時也需辨別其與其他經濟現象的差異。

- 通貨緊縮(Deflation):與通膨截然相反,通貨緊縮指的是物價持續下降的惡性循環。雖然短期內消費者會覺得「撿到便宜」,但物價長期下跌往往預示著消費需求不振、企業獲利困難、裁員增加,最終可能導致經濟活動停滯甚至衰退。

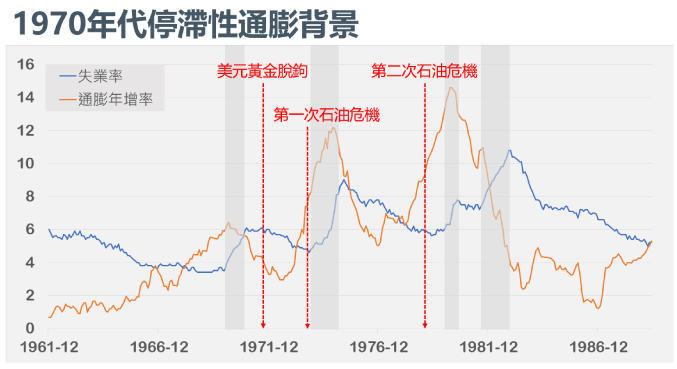

- 停滯性通膨(Stagflation):這被認為是最糟的經濟組合。它同時結合了「物價上漲」與「經濟停滯」兩大難題。在這種情況下,人民不僅要面對日益高漲的生活成本,還可能面臨失業或薪資停滯的困境,使整體經濟陷入兩難。

一圖看懂CPI指數

消費者物價指數的運作機制

理解通膨的關鍵工具之一就是「消費者物價指數」(Consumer Price Index, CPI)。它並非實際的一張圖,而是一個反映物價變動的綜合性指標,可以想像成一個籃子,裡面裝滿了800項與民眾日常生活息息相關的民生商品與服務的價格。這些商品通常涵蓋了食、衣、住、行、育、樂等主要消費類別。透過定期追蹤這些商品與服務的價格變化,我們就能得知整體物價水準的變動趨勢。

以下表格呈現台灣CPI指數在2023年的主要權重分配,顯示各類別對整體指數的影響力:

| CPI類別 | 2023年權重(約略) |

|---|---|

| 食物類 | 24.4% |

| 居住類 | 約 20-25% |

| 交通類 | 約 10-15% |

| 醫療保健 | 約 5-10% |

| 教育娛樂 | 約 5-10% |

| 其他 | 餘額 |

食物類占比最大,這表示食物價格的變動對台灣整體CPI的影響力舉足輕重。

核心CPI的關鍵過濾網

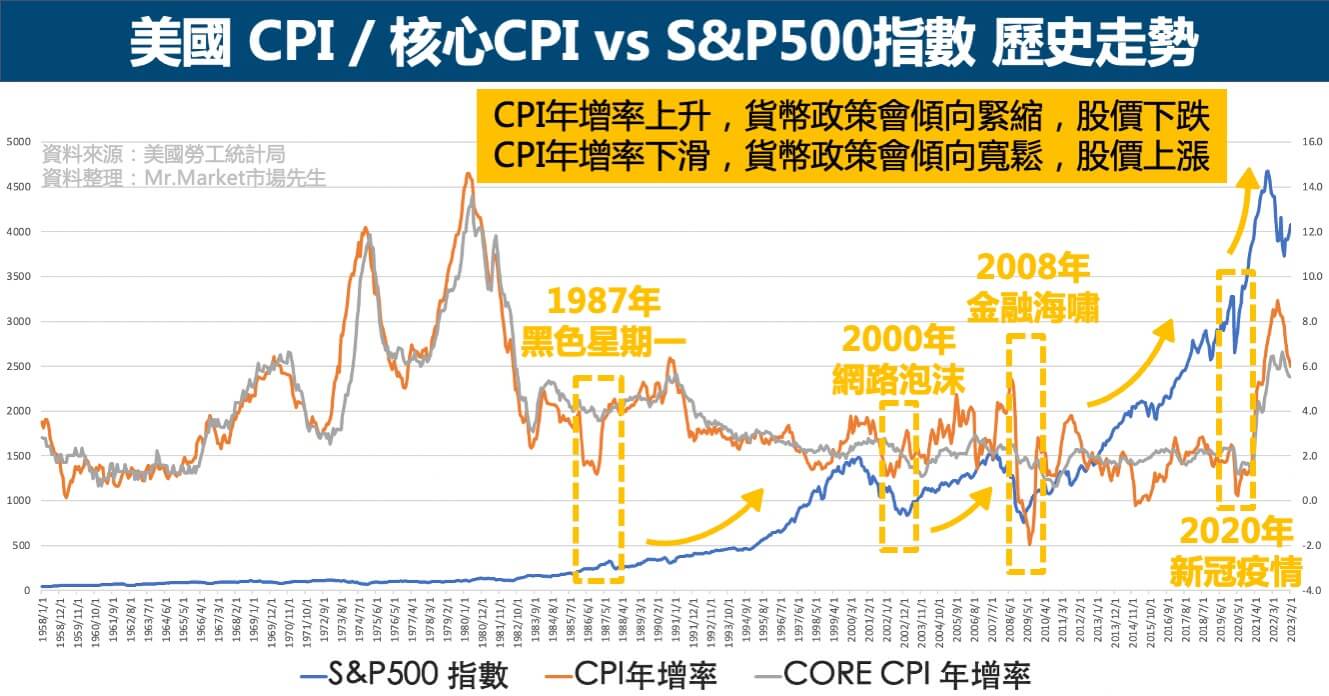

雖然整體CPI能全面反映物價,但在衡量潛在的長期通膨壓力時,經濟學家和中央銀行更常關注「核心消費者物價指數」(Core CPI)。核心CPI是整體CPI的「關鍵過濾網」,它會將波動性較大的項目,例如「蔬果」和「能源」價格排除在外。這些商品的價格容易受季節性或突發事件(如天災、地緣政治衝擊)影響而劇烈波動,若不將其排除,可能導致對潛在通膨趨勢的誤判。

因此,核心CPI能更精確地反映出經濟體內部的「廣泛性且持續性」的物價壓力,而非短期性的供應衝擊。這也是為何全球重要的中央銀行,例如美國聯準會(Federal Reserve),在制定貨幣政策時,經常將核心CPI作為其主要的參考指標,以判斷是否需要調整利率來穩定物價。

【通膨的五大成因解析】

需求拉動型通膨

當經濟體系中,商品與服務的總需求超過了總供給所能滿足的範圍時,物價便會被「拉動」上漲,這便是所謂的需求拉動型通膨。想像一下,在2025年,如果所有人都突然有更多的錢可以花費,並且都想購買同一批數量有限的商品,那麼商家自然會提高價格,因為他們知道買家願意支付更高的價格。

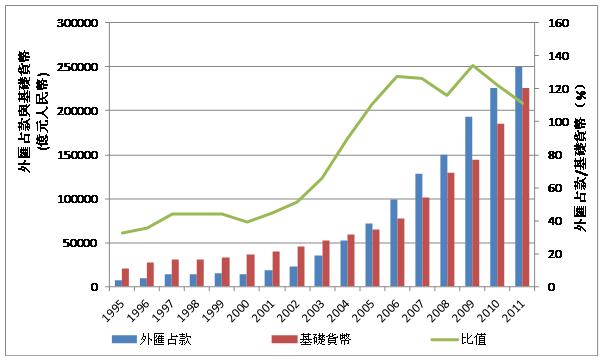

貨幣超發的連鎖反應

需求拉動型通膨最常見的觸發因素之一,便是「貨幣超發」。當中央銀行採取寬鬆的貨幣政策,例如透過「量化寬鬆(Quantitative Easing, QE)」等手段向市場注入大量流動性時,貨幣供給量會顯著增加。回顧歷史,在2020年全球疫情爆發後,多國中央銀行為了刺激經濟,大規模實施QE政策,向市場釋放了前所未有的資金。從2025年來看,當時的行動直接導致了市場上「過多的錢追逐相對稀少的商品」,進而推升物價。

這種現象可以從「貨幣供給年增率」與「消費者物價指數(CPI)」的關聯性中觀察到。一般而言,在其他條件不變的情況下,當貨幣供給年增率長期且大幅度地超過實體經濟的成長率時,往往會導致物價水準的普遍上漲。這背後的原因是,當貨幣變多,每一單位貨幣的購買力就會相對下降,商品價格自然需要以更多的貨幣單位來標示。

成本推動型通膨

與需求拉動型通膨不同,成本推動型通膨的起因是生產商品和服務的成本上升,這些上升的成本最終轉嫁到消費者身上,導致物價上漲。即使市場需求沒有增加,只要企業的生產成本變高,最終產品的價格也會隨之上揚。

供給鏈危機實例

成本推動型通膨最典型的例子便是「供給鏈危機」。以2025年回頭看2022年的俄烏戰爭為例,這場衝突不僅導致了地緣政治的緊張,更對全球能源和農產品供應鏈造成了嚴重衝擊。戰爭使得原油、天然氣等能源價格飆升,直接提高了運輸、製造等環節的成本。當時國際油價的劇烈波動,曾讓市場驚呼,儘管具體數據難以全面回溯,但類似從每桶2.7美元攀升至13美元這樣(此為案例性價格波動幅度,非實際歷史數據)的油價大幅上漲,對全球經濟造成了巨大的生產成本壓力。

當企業面臨更高的能源費用、原材料價格或勞動成本時,為了維持利潤,它們不得不提高產品的售價。這些成本的轉嫁,會像漣漪一樣從生產端傳導至消費端,最終讓所有消費者共同承擔,導致普遍的物價上漲。

結構性通膨困境

結構性通膨指的是因經濟體內部結構性問題(如市場集中度高、政府管制、特定資源稀缺等)導致的物價長期上漲壓力。這類通膨通常難以透過短期貨幣政策或供給衝擊來解釋。

台灣房價與租金案例

在台灣,房價與租金的變動,便是理解結構性通膨的一個重要案例。在2025年,我們觀察到「居住類」在台灣CPI中的權重佔比接近30%,這意味著居住成本的變動對整體物價水準有著舉足輕重的影響。儘管台灣的房價持續居高不下,但有趣的是,傳統的CPI統計方式通常會將「自有住宅成本」排除在外,主要納入的是「房租」和「住宅維修服務」等項目。

這便產生了一個「統計盲點」。儘管許多民眾確實感受到房價上漲帶來的生活壓力,但由於房價本身並未直接計入CPI,導致官方數據可能無法完全反映民眾真實的居住成本壓力。當房價持續飆升,即便沒有直接體現在CPI中,其對社會財富分配、家庭消費結構以及整體生活成本的間接影響,仍是一種潛在的結構性通膨壓力。人們可能因為高昂的房貸而減少其他消費,或者房租的持續上漲最終會逐步反映在CPI的居住類別中,形成更深層次的通膨。

輸入型通膨傳導

輸入型通膨是指一個國家因國際原物料價格上漲或本國貨幣貶值等因素,導致進口商品價格上漲,進而傳導至國內物價的現象。對於台灣這樣高度依賴進口原物料的經濟體而言,這是常態性挑戰。

國際原物料價格波動

在2025年,全球經濟的緊密連結意味著任何主要原物料價格的波動都可能迅速傳導至世界各地。例如,國際間「黃小玉」(黃豆、小麥、玉米)等大宗農產品的價格指數,對以這些作物為飼料或食品原料的產業影響巨大。當這些國際原物料價格因氣候變遷、地緣政治、或是投機炒作等因素而上漲時,台灣的食品加工業、畜牧業等便會面臨成本壓力,最終反映在消費者餐桌上的食物價格。

此時,「新台幣匯率」便扮演著重要的緩衝角色。如果新台幣相對強勢,能夠以較少的本幣購買較多的外幣,就能在一定程度上抵銷國際原物料價格上漲的衝擊,降低進口成本。反之,若新台幣貶值,則會放大國際物價上漲的影響,加速輸入型通膨的傳導,讓國內企業面臨更高的進口成本,最終推升國內物價。

預期心理的火上澆油

通膨的另一個關鍵推手是「預期心理」。當人們普遍預期未來物價會上漲時,這種預期本身就可能成為推動通膨的動力,形成一種「自我實現預言」。

通膨自我實現預言

回顧歷史,在2025年來看,1970年代西方國家所經歷的「薪資-物價螺旋」(Wage-Price Spiral)便是預期心理導致通膨惡化的經典案例。當時,工會和勞工預期物價會持續上漲,因此要求更高的薪資以維持購買力;企業為了支付這些更高的薪資,便會進一步提高商品價格;物價上漲後,勞工又再次要求加薪,如此循環往復,形成了一個不斷自我強化的螺旋,使通膨居高不下。這種情況下,人們的行為不再只是對現有通膨的反應,而是成為了通膨的一部分。

另一個更貼近日常生活的「行為經濟學」案例便是「搶購衛生紙」現象。在某些時期,即使沒有實質的供給短缺,只要有謠言或部分媒體報導指出某些商品可能漲價或缺貨,消費者便會基於恐慌或預期心理而大量搶購,導致該商品在短期內價格飆升,甚至真的出現暫時性缺貨。這種集體行為並非基於經濟基本面的重大變化,而是由預期心理所驅動,最終卻能真實地影響市場價格,讓預期成為現實。

通膨是什麼?一圖看懂

【通膨的三階段影響】

當我們理解了通膨的各種成因後,下一步便是探討通膨如何實質地影響我們的日常生活、企業運作乃至於廣闊的投資市場。通膨並非一個遙遠的經濟學概念,它是一位隱形的資產重分配者,其影響貫穿經濟體系的各個層面。

個人財務的隱形殺手

通膨對個人財務的影響,最直接卻也最容易被忽略的,就是「購買力」的侵蝕。它不像所得稅般直接從薪資中扣除,而是緩慢且持續地降低你手中貨幣的價值,讓今天的錢,在2025年,能買到的東西比過去更少。

購買力侵蝕實測

想像一下,在2025年,如果物價以每年3%的速度持續上漲,這似乎是一個溫和的數字。然而,時間會放大其累積效應。假設你現在擁有新台幣100萬元,在3%的年通膨率下,經過20年,這100萬元實質的購買力將會萎縮至約55萬元。這意味著,過去能買到的東西,現在需要近兩倍的金額才能購得。這種「隱形」的財富損失,常常讓許多人低估了通膨的長期破壞力。

在這樣持續的通膨環境下,「定存利率 vs. 實質負利率」的問題便浮上檯面。當銀行提供的定存利率,例如1%或1.5%,低於實際的通膨率(例如3%)時,即使你的存款名義上沒有減少,但其實質購買力卻正在以每年2%或1.5%的速度縮水。這就是所謂的「實質負利率」,你的錢雖然存在銀行,卻像冰塊一樣在溫室中緩慢融化,而不是累積財富。這種現象對於僅依賴定存保值的民眾來說,是一種無形的財富轉移。

企業營運的雙面刃

通膨對於企業而言,既是挑戰也可能是機遇,因此常被比喻為「雙面刃」。一方面,企業面臨生產成本上漲的壓力;另一方面,具有品牌或定價權的企業,或許能透過轉嫁成本來維持利潤。

成本轉嫁的極限

當原材料價格、能源成本或勞動薪資因通膨而普遍上漲時,企業的首要反應通常是嘗試將這些增加的成本轉嫁給消費者。然而,這種「成本轉嫁」並非無止境。對於台灣許多「中小企業」而言,它們往往缺乏大型企業的規模經濟優勢和品牌議價能力,因此在通膨環境下,維護「毛利」成為一場艱難的保衛戰。這些企業可能面臨兩難:提高價格可能流失客戶,不提高價格則利潤空間遭到擠壓。

從數據上來看,這種成本壓力是顯而易見的。回溯至2023年,台灣製造業的「生產者物價指數(PPI)」年增率曾高達12%。這項數據直接反映了製造業廠商在生產過程中,所面臨的原物料、能源及其他中間投入品價格的顯著上漲。儘管PPI的上升不一定會完全轉嫁至消費者物價指數(CPI),但它明確揭示了企業面臨的嚴峻成本挑戰。當企業無法完全轉嫁成本時,它們的獲利能力將會受到侵蝕,進而可能影響投資、就業,甚至整個產業的競爭力。

投資市場的板塊輪動

通膨對投資市場的影響更是深遠,它像一個「風向球」,指引著資金在不同資產類別之間流動,促使投資人重新評估其資產配置策略。

資產配置的風向球

在通膨時期,某些傳統上被視為安全的投資可能不再保值,而某些過去表現平平的資產則可能大放異彩。歷史上不乏慘痛的教訓,例如1973年「美股失落十年」的警示,當時高通膨導致股市表現長期低迷,許多投資者蒙受巨大損失。這段時期提醒我們,傳統的股債配置在高通膨環境下可能面臨挑戰。

因此,理解不同資產在通膨下的表現趨勢至關重要。以下表格簡要比較了常見資產在通膨情境下的典型表現:

| 資產類別 | 通膨時期表現趨勢 | 解釋 |

|---|---|---|

| 不動產 | 通常表現良好 | 租金和房價通常會隨通膨上升,作為實物資產提供保值。 |

| 大宗商品 | 往往表現強勁 | 原物料價格上漲是通膨成因之一,直接受益於物價上漲。 |

| 抗通膨債券 | 設計上具備保護 | 票面利率或本金會隨通膨指數調整,保證實質收益。 |

| 股票 | 表現複雜,具差異 | 部分企業可轉嫁成本,但整體股市可能因升息和利潤壓力受限。 |

| 傳統債券 | 表現不佳 | 固定收益在通膨下購買力下降,市場利率上升使舊債券價格下跌。 |

| 現金/定存 | 購買力持續流失 | 名目利率若低於通膨率,存款的實質價值會不斷縮水。 |

從2025年的視角來看,投資者必須意識到,通膨並非單一維度的挑戰,它會全面重塑個人、企業和投資市場的行為模式與決策邏輯。理解其成因與影響,是我們應對這個「隱形殺手」的起點。

【全球通膨史關鍵案例】

當我們理解了通膨如何像一個隱形資產重分配者,影響個人、企業與投資市場後,回顧歷史上那些與通膨搏鬥的關鍵案例,便能更深刻地體會其不同面向的破壞力,以及人類社會為應對它所付出的代價與累積的經驗。這些歷史事件,如同生動的經濟學實驗,向我們揭示了通膨可能演變的極端形態,以及政策制定者所面臨的兩難困境。

惡性通膨的黑暗時刻

在通膨的各種面貌中,「惡性通膨」(Hyperinflation)無疑是最具毀滅性的一種。它不僅是對經濟秩序的破壞,更是對社會信任的徹底侵蝕。在這樣的環境下,貨幣幾乎失去所有價值,日常生活變得荒謬而不可預測。

辛巴威100兆鈔票啟示錄

辛巴威在21世紀初的惡性通膨,是現代經濟史上最令人震驚的案例之一。2008年,該國的月通膨率曾飆升至驚人的79,600,000,000%(約7.96億%),這個數字甚至超出了我們日常所能理解的範疇。當你手中持有的鈔票,其購買力可能在一天之內就蒸發殆盡,這對個人的心理和行為模式產生了根本性的改變。人們不再信任貨幣作為價值儲存的工具,薪資收入往往在支付前就已大幅縮水,許多人被迫以實物交易,甚至用一籃子鈔票去購買基本物資。

這種極端通態也給了我們重要的「貨幣改革失敗的經濟學教訓」。辛巴威政府曾多次嘗試發行面額越來越大的鈔票,例如那張標誌性的100兆辛巴威元紙幣,試圖跟上物價上漲的速度。然而,在缺乏穩健財政紀律和有效生產支持的情況下,這些貨幣改革最終都以失敗告終,反而進一步加劇了民眾對貨幣體系的信心崩潰。從2025年的視角來看,這段歷史提醒我們,一旦政府失去了對貨幣發行量的有效控制,其後果將是災難性的,貨幣的本質——作為交換媒介、計價單位和價值儲存——將會徹底瓦解。

停滯性通膨的難題

相較於惡性通膨的失控,另一種同樣棘手的通膨形式是「停滯性通膨」(Stagflation),它將高通膨與經濟停滯(高失業率)這兩個通常不會同時出現的問題結合在一起,給政策制定者帶來了巨大的挑戰。

美國1970年代石油危機

美國在1970年代所經歷的停滯性通膨,是全球經濟史上的重要一頁。當時,由「石油危機」引發的能源價格飆升,使得企業生產成本急劇增加,物價普遍上漲。但與此同時,經濟增長卻陷入停滯,導致失業率持續攀升。在1970年代末,美國的失業率一度高達10.8%,而通膨率也曾達到13.5%的驚人水平。這種「既有失業又有通膨」的局面,使得傳統的經濟政策陷入兩難:刺激經濟增長可能加劇通膨,而抑制通膨又可能導致失業進一步惡化。

正是在這樣的背景下,美國聯準會主席保羅·伏克爾(Paul Volcker)在1979年採取了「暴力升息到20%」的極端決策。這項果斷但極具爭議的舉措,旨在透過大幅提高借貸成本來抑制通膨預期和需求。儘管短期內導致經濟衰退和失業率進一步上升,但最終成功地打破了通膨的螺旋式上升,為隨後的經濟復甦奠定了基礎。伏克爾的決策,被視為一個痛苦但必要的選擇,它展示了在特定情境下,中央銀行願意付出短期經濟代價來穩定長期物價的決心。

台灣的通膨記憶點

通膨並非遙遠的國外故事,台灣在過去也曾有其獨特的通膨經驗,特別是在全球能源價格波動的背景下,多次面臨輸入性通膨的壓力。

兩次石油危機比較

台灣的通膨記憶點,最深刻的莫過於兩次「石油危機」所帶來的衝擊。首次在1974年,國際油價飆漲導致台灣物價全面上揚,當年的「消費者物價指數(CPI)」年增率曾高達47.5%。這段時期,民眾的實質購買力受到嚴重侵蝕,生活成本壓力遽增,政府也祭出了多項穩定物價的措施。這次經驗深刻地印證了台灣經濟對國際原物料價格的高度依賴性。

快轉到2022年,全球再次面臨高通膨壓力,這回主要是受到烏俄戰爭、供應鏈瓶頸以及各國疫情後重啟經濟所帶來的需求推升。儘管台灣2022年的CPI年增率並未達到1974年那樣的極端水平,但從「進口物價指數漲幅」來看,企業所面臨的成本壓力依然不容小覷。這項數據反映了製造業和各行業在購入原物料、半成品時所支付的成本顯著增加,預示著最終產品價格上漲的潛在壓力。雖然性質不同於1974年的全面失控,但它同樣考驗著台灣經濟的韌性以及政策應對輸入性通膨的能力。

回顧這些歷史案例,無論是辛巴威的失控狂奔、美國的兩難困境,還是台灣的輸入性衝擊,都讓我們從不同角度理解通膨的複雜性。從2025年的 vantage point 來看,這些經驗是寶貴的教訓,警示我們通膨並非單純的數字遊戲,而是實實在在影響每個人財富與福祉的關鍵因素。

【實用抗通膨工具箱】

在理解了通膨如何演變,以及它在歷史上如何衝擊各國經濟之後,對於個人與政策制定者而言,更為迫切的問題是:我們該如何應對?正如一場複雜的棋局,了解對手的招式是第一步,而設計出有效的防禦與進攻策略,才能在這場與通膨的較量中,盡可能地保護自身財富與經濟穩定。從2025年的角度來看,我們能從過往的經驗中,提煉出哪些實用的工具與智慧?

個人理財防禦策略

對於一般投資者而言,通膨就像一個默默侵蝕購買力的稅賦。然而,透過審慎的資產配置和投資選擇,個人仍有機會為自己的財富築起一道防線。

巴菲特抗通膨選股法

股神華倫·巴菲特(Warren Buffett)在面對通膨時,偏好投資那些能夠將成本轉嫁給消費者的企業,這便是其著名的「定價權」概念。

-

定價權企業的特徵分析:

定價權(Pricing Power)是指一家公司即使在成本上升的情況下,也能夠提高產品或服務價格,而不會顯著流失客戶的能力。這類企業通常擁有強大的品牌忠誠度、獨特的產品或服務、高昂的客戶轉換成本,或是擁有明顯的成本優勢。例如,某些具備壟斷性質的公用事業、擁有專利技術的製藥公司,或是消費者黏性極高的民生品牌。從2025年的視角來看,在持續通膨的環境下,這類企業的盈利能力受侵蝕的程度較低,更能維持其真實價值,成為投資組合中的「避風港」。 -

必需消費vs.科技股的週期表現:

在通膨時期,不同產業的表現會有所差異。必需消費品(Consumer Staples)公司,例如食品、飲料、日常用品生產商,其產品需求相對穩定且不受景氣波動影響,企業更容易將上漲的成本轉嫁給消費者,因此在通膨環境下表現通常較為穩健。相較之下,高成長性的科技股雖然具有長期潛力,但在利率上升以對抗通膨的背景下,其未來現金流的折現值可能受到較大影響,且某些科技產品屬於非必需品,在經濟放緩時可能面臨需求下降的風險。在2025年的投資決策中,理解這兩類資產在通膨週期下的不同表現至關重要。

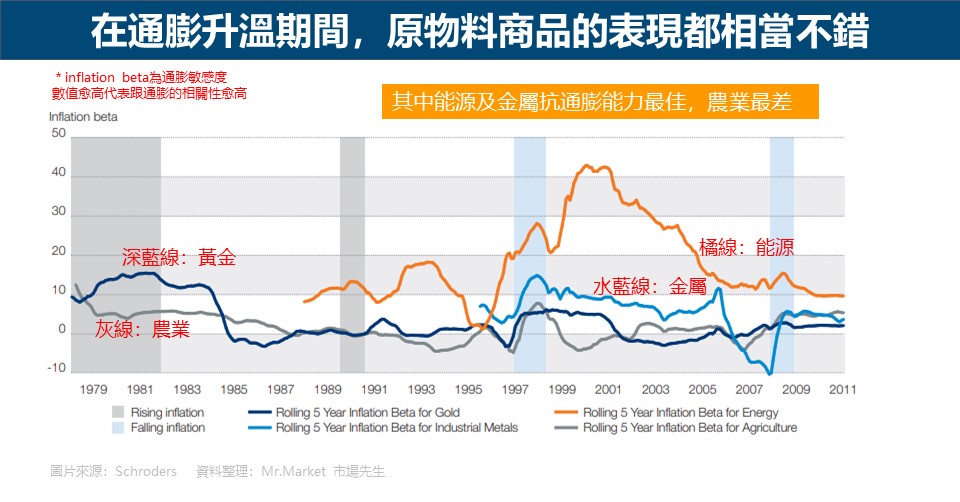

進階資產配置指南

除了個別股票的選擇,將資金分散投資於不同類型的資產,並根據市場環境進行動態調整,是對抗通膨的有效策略。

股債平衡的動態調整

傳統的股債平衡配置在面對通膨時可能需要重新審視。在某些高通膨時期,僅僅持有股票和債券可能不足以完全抵禦購買力的流失,因此納入其他具備抗通膨特性的資產成為重要的考慮因素。

-

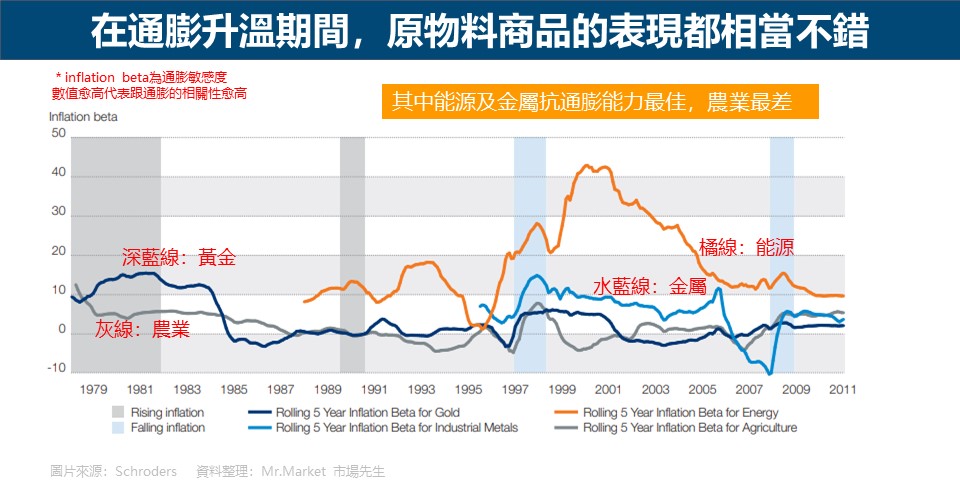

黃金/REITs/大宗商品配置比例:

黃金長期以來被視為對抗通膨的避險資產,其價值不易受貨幣貶值影響。不動產投資信託(REITs)則透過投資實體房地產,享有租金收入調整及資產增值的潛力,在通膨時可傳導成本。大宗商品(如原油、金屬、農產品)作為生產活動的基礎,其價格與物價上漲往往呈現正相關,能夠在通膨時期提供資產保護。在2025年的資產配置策略中,投資者可以根據對通膨的預期,彈性調整這些資產在投資組合中的比例,以增強整體防禦力。 -

TIPS抗通膨債券運作原理:

抗通膨債券(Treasury Inflation-Protected Securities, TIPS)是一種由政府發行的特殊債券,其本金會隨著消費者物價指數(CPI)的變動而調整,旨在保護投資者免受通膨侵蝕。當CPI上升時,TIPS的本金也會隨之增加,利息支付(按本金計算)亦會增加。反之,若CPI下降,本金則會減少,但不會低於其原始發行面額。這使得TIPS成為一種直接且有效的工具,確保投資者在未來某個日期收回的資金,仍保有購買力。對於追求本金保值和固定收益的投資者而言,在2025年的市場環境中,TIPS提供了一種明確的通膨對沖選擇。

政策層面的因應之道

除了個人層面的努力,政府和中央銀行在對抗通膨的戰役中扮演著關鍵角色。透過貨幣政策和財政手段,他們試圖引導經濟回到穩定的軌道。

央行升息的連鎖反應

中央銀行最常使用的工具之一便是調整基準利率。透過升息,央行旨在抑制過度的需求,從而緩和物價上漲的壓力。

-

台灣2023年升息半碼效應:

從2025年的視角回顧,台灣央行在2023年升息半碼的舉動,旨在透過提高資金成本,適度抑制市場過熱的需求與通膨預期。此舉在當時雖屬溫和,卻明確傳達了政策制定者穩定物價的決心,並引導市場對未來利率走向形成預期。升息會連帶影響銀行存放款利率、企業借貸成本以及匯率走勢,進而影響整體經濟活動,其作用機制是多面向的。 -

利率政策與房貸壓力的平衡:

雖然升息是抑制通膨的有效手段,但它也伴隨著潛在的「副作用」。當利率上升時,對於背負浮動利率房貸的家庭而言,每月的還款壓力會隨之增加,可能影響其可支配所得與消費能力。中央銀行在制定利率政策時,必須在抑制通膨與避免經濟過度緊縮、增加民眾負擔之間取得微妙的平衡。對於2025年的政策制定者而言,如何在實現物價穩定的同時,最大程度地降低對民生經濟和房市的衝擊,依然是一項艱鉅的挑戰。

通膨應對總結:掌握趨勢,守護財富

從上述的深入分析可知,通膨影響深遠,涉及個人、企業及整體經濟。以下總結重要觀點,協助大家理解及應對通膨:

-

通膨是什麼? 通貨膨脹是指整體物價水平的持續上漲,導致貨幣購買力下降。理解通膨,必須認識到它與通貨緊縮和停滯性通膨的根本差異。

-

CPI 指數怎麼看? 消費者物價指數(CPI)是衡量通膨的重要指標,但核心CPI能更精準反映長期通膨的本質,是決策的重要參考。

-

通膨成因有哪些? 通膨成因複雜,包含需求拉動、成本推動、結構性因素、輸入型因素,以及預期心理等,需要全方位的理解。

-

通膨影響是什麼? 通膨會侵蝕個人購買力,影響企業營運,並導致投資市場的板塊輪動。務必做好資產配置,有效對抗通膨對財富的侵 Erosion of Wealth.

-

歷史經驗學什麼? 從辛巴威的惡性通膨、1970年代美國的停滯性通膨,以及台灣過去的石油危機,我們能學會通膨可能演變的樣貌,以及危機管控的重要性。

-

個人如何抗通膨? 透過巴菲特選股法,投資具備定價權企業,並動態調整股債比例,適當配置黃金、REITs、大宗商品與抗通膨債券 (TIPS),能有效分散風險。

-

國家如何控制通膨? 央行可透過升息來抑制通膨,但須謹慎平衡對經濟成長和房貸的影響。政府也需制定相關政策,穩定民生物資,降低對低薪族群的衝擊。

面對2025年的經濟環境,通膨管理是一項長期挑戰。唯有持续關注經濟動態、理解通膨的本質,並採取適切的策略,才能在這場「財富保衛戰」中立於不敗之地。無論是個人、企業或是政府,都需要齊心協力,才能共同面對通膨帶來的挑戰,實現經濟的長期穩定與繁榮。