你是否也曾在琳瑯滿目的選項中感到無所適從?選擇越多越幸福嗎?行為經濟學揭示了一個驚人的真相:過多的選擇反而會引發「選擇焦慮」。本文將深入探討這種「選擇悖論」,並提供擺脫決策疲勞、提升判斷力的實用策略,助你在2025年做出更明智的選擇。

【多莉選擇悖論:為何選項越多越痛苦?】

人類天性渴望自由,而選擇的多寡往往被視為自由的象徵。然而,當選項如潮水般湧來時,一種微妙卻強烈的心理困境——選擇焦慮——便悄然浮現。這與直覺相悖的現象,正是由行為經濟學家巴里·施瓦茨(Barry Schwartz)所提出的「選擇悖論」的核心。

施瓦茨的顛覆性研究發現

傳統經濟學假定,更多選擇總是能帶來更高的滿意度,因為個體更有機會找到最符合自身偏好的選項。然而,施瓦茨的研究挑戰了這一觀點,揭示了選擇數量與實際滿意度之間,存在著一種複雜且非線性的關係。

選擇數量與滿意度的非線性關係

施瓦茨最著名的實驗之一,是關於超市果醬的案例。該實驗發現,當超市提供多達24種不同口味的果醬時,雖然吸引了更多顧客駐足,但實際購買率反而顯著低於只提供6種果醬的情況。這項觀察顛覆了「選擇越多越好」的傳統認知,表明過多的選項反而會抑制消費者的決策行為,甚至引發選擇焦慮。

從神經科學的角度來看,這種現象也有其生理基礎。研究顯示,當人們面對過多選擇時,大腦的前額葉皮質會出現「活動超載」的現象。前額葉皮質負責規劃、決策和判斷,當其負荷過重時,個體會感到難以集中、心煩意亂,並最終導致決策癱瘓或決策質量下降。這種神經層面的過載,正是選擇焦慮在生理上的體現。

行為經濟學的合理解釋

行為經濟學提供了一套更為細緻的框架來理解這種「選擇之苦」,它將人類決策中的非理性因素納入考量,幫助我們洞悉選擇焦慮背後的深層心理效應。

機會成本恐懼的放大效應

在眾多選項中做出一個選擇,意味著放棄了所有未被選擇的潛在機會。行為經濟學指出,每當我們放棄一個選項時,該選項可能帶來的潛在好處,便在心理上形成了一種「沉沒成本」——儘管這些成本並非實際付出,卻在我們心裡留下遺憾的陰影。這種對「機會成本」的恐懼,即害怕錯過更好的選項,在選擇越多時被無限放大,成為加劇選擇焦慮的核心驅動力。我們不僅要評估已選選項的價值,還要不斷權衡那些未選選項「可能」帶來的遺憾,這對心理造成巨大負擔。

此外,這種無休止的比較也導致了嚴重的「比較疲勞現象」。根據希克定律(Hick’s Law),決策所需的時間會隨著選項數量的增加而呈對數增長。這意味著,即使選項只增加一點點,我們的決策時間卻可能大幅延長,而每一秒的比較都在消耗我們的認知資源。到了2025年,隨著線上平台提供的商品與服務選項日益增多,從選擇觀看哪部串流影集到購買哪款智能設備,消費者普遍面臨著前所未有的比較壓力。這種持續不斷的心理勞動,最終導致決策者感到精疲力盡,即使做出選擇,也往往伴隨著更高的不確定感和不滿意度,因為總會懷疑是否有更好的選項被錯過。

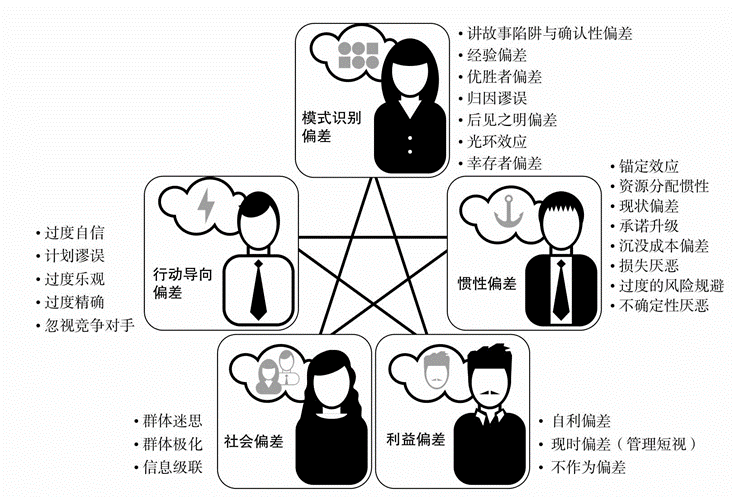

【認知偏誤如何綁架你的選擇?】

如果說「選擇悖論」揭示了選項過多帶來的外部壓力與認知負擔,那麼行為經濟學進一步深入挖掘,展示了人類內在的認知偏誤是如何在幕後,悄無聲息地綁架我們的選擇,即便選項數量並不多。這些偏誤如同隱形的操縱者,讓決策過程充滿了看似理性實則感性的陷阱,進一步加劇了選擇焦慮。

框架效應的隱形操控

人類的決策往往受到信息呈現方式的影響,這便是「框架效應」的核心。同樣的事實,以不同的語言或角度呈現,會導致截然不同的判斷和選擇。這證明了我們的理性並非鐵板一塊,而是極易被「包裝」所左右。

損失規避的雙重陷阱

在框架效應中,一種尤為強大的偏誤是「損失規避」(Loss Aversion),即人們對損失的感受比對等量收益的感受更為強烈。換句話說,失去100元的痛苦,遠大於得到100元的快樂。這種心理傾向,使得決策者在面對風險或不確定性時,更傾向於規避潛在的損失,即使這可能意味著放棄更大的潛在收益。

一個經典的「醫療決策實驗」充分說明了這一點。假設某地區爆發了預計將導致600人死亡的罕見疾病,研究者提供了兩種干預方案。當方案被「正面框架」表述為「可拯救200人性命」時,大多數人選擇了此方案;然而,當同樣的方案被「負面框架」表述為「將導致400人死亡」時,即便數學意義上等同,人們反而傾向於選擇具有不確定性、但「可能沒有人死亡」的方案。這個實驗揭示了,無論是在2025年還是過去,單純的措辭變化如何能徹底逆轉人們的選擇偏好,因為潛在的「生命損失」比「生命拯救」更能觸動神經。

同樣的原理,在商業世界中也隨處可見,例如「信用卡定價策略」。商家發現,與其告知顧客使用信用卡需要「加收手續費」,不如提供「現金折扣」來得更受歡迎。前者將信用卡的正常價格視為「基準」,額外費用被框架為一種「損失」;而後者則將現金支付的價格視為「基準」,現金支付的優惠則被框架為一種「收益」。儘管兩種定價方式的實際支付金額可能相同,但「現金折扣」的表達方式,透過激發人們對獲得「收益」的渴望,巧妙地避免了損失規避心理的觸發,使得消費者更樂於接受。

錨定效應的價格幻覺

「錨定效應」(Anchoring Effect)是一種普遍存在的認知偏誤,指人們在進行判斷時,會過度依賴最先獲取到的信息(即「錨點」),即使這個信息可能與當前判斷毫無關聯。一旦這個錨點被設定,後續的判斷和決策就會圍繞它進行調整,但這種調整往往不夠充分,導致最終結果偏向初始錨點。這不僅影響我們對商品價值的判斷,也深深影響我們對選項優劣的權衡。

菜單設計的商業心機

餐廳在菜單設計上,深諳錨定效應的應用。它們往往會在菜單上放置一道或幾道價格極高的菜品,即使這些菜品很少有人點選。這些「高價菜品」的作用,並非真的為了售出,而是作為一個「錨點」,使得菜單上其餘「中等價位」的菜品顯得異常合理,甚至「物超所值」。例如,一道標價數千元的「奢華海鮮拼盤」,會讓旁邊幾百元的牛排或特色菜顯得親民許多。這種「誘餌效應」巧妙地引導了顧客的消費預算,讓他們感覺自己做出了明智的選擇,減少了在眾多中價位菜品中選擇的焦慮。

錨定效應在其他領域也屢見不鮮。例如,房地產仲介在帶客戶看房時,常常會先安排客戶看一些「瑕疵屋」——或許是位置不佳、採光不好、或是裝潢老舊的房子。這些「瑕疵屋」成為了客戶心中的「錨點」。接下來,當仲介帶客戶看一些條件相對較好、價格也更合理的物件時,這些房子便會因為與之前的「差錨點」形成強烈對比,而顯得更有吸引力。到了2025年,無論是在實體購物體驗還是線上電商平台,這些認知偏誤的運用都日益精細化,使得消費者在不自覺中被引導,加劇了潛在的選擇焦慮——因為你總是被一個看不見的「標準」所影響,而非真正基於自身的獨立判斷。

【決策疲勞:現代人的心智超載】

即使我們能夠成功識別並規避那些隱形的認知偏誤,現代生活的另一股暗流——決策疲勞(Decision Fatigue),正悄然侵蝕我們的判斷力,並將選擇焦慮推向新的高度。這並非因為選項過多或信息被巧妙包裝,而是因為持續不斷的決策本身,會耗盡我們有限的心理能量,導致判斷力下降、衝動消費或乾脆逃避選擇。

認知資源耗竭模型

行為經濟學和心理學的研究揭示,我們的意志力、專注力乃至決策能力,都依賴於一種有限的「認知資源」。每次做出選擇,無論大小,都會消耗這份寶貴的資源。當資源被過度使用,其表現會如同肌肉在劇烈運動後感到疲憊一樣,決策質量隨之下降,表現出猶豫不決、易受外部干擾或傾向於走捷徑的傾向。這便是「認知資源耗竭模型」(Cognitive Resource Depletion Model)的核心觀點。

歐巴馬的穿衣啟示

美國前總統巴拉克·歐巴馬(Barack Obama)就曾公開分享過他減少日常決策的策略,這恰是認知資源耗竭模型在現實生活中的一個生動寫照。他提到自己幾乎只穿灰色或藍色的西裝,這並非出於時尚考量,而是為了「減少每日的決策消耗」。在白宮工作的那些年,歐巴馬深知身為國家領導人,每天必須面對無數複雜且影響深遠的決策。他意識到,如果連穿什麼衣服這樣的小事都要耗費心神,那麼真正重要的國家大事,其決策品質就可能受到影響。透過將這些瑣碎的選擇「自動化」,他有效地為自己寶貴的認知資源進行了「節流」,確保最重要的心智能量能被保留,用於處理更關鍵的國家事務。這不僅是一種個人習慣,更是對有限認知資源的精明管理,直到2025年,這種理念依然廣受推崇。

另一個更具戲劇性的案例來自於對以色列假釋法官行為的研究。這項研究發現,法官在早餐或午餐休息後,批准囚犯假釋的機率顯著提高,而隨著時間的推移,在下一頓飯到來之前,批准率則會逐漸下降,甚至趨近於零。具體數據顯示,法官在剛用餐完畢時,批准假釋的比例高達65%,但隨著他們在早晨或下午的工作時間持續,假釋批准率卻會下降到僅剩10%左右。這個驚人的發現表明,即使是專業且訓練有素的決策者,其判斷力也會受到生理和心理疲勞的影響——飢餓與持續的腦力勞動會耗盡認知資源,導致法官傾向於選擇「安全」的預設選項(即維持現狀,不批准假釋),而非投入更多精力去仔細權衡每個案例的複雜性。這無疑是一種決策疲勞的表現,揭示了我們心智運作的脆弱性。

資訊超載的神經機制

認知資源的耗竭,並非僅是主觀感受上的疲憊,它在大腦層面也有其深刻的神經學基礎。現代社會爆炸式的資訊量和永無止境的選擇,不斷挑戰我們大腦的處理極限,促使其在面對壓力時切換到不同的運作模式。

大腦的節能模式切換

當我們的大腦長期處於高強度決策或資訊過載的狀態時,它會啟動一種「節能模式」。這時,與目標導向決策和專注力相關的前額葉皮質(Prefrontal Cortex)活動會相對減弱,而預設模式網絡(Default Mode Network, DMN)的活動則會異常激活。DMN通常在我們放空、冥想或進行白日夢時活躍,它與自我反思、未來規劃和社交認知等非直接任務相關。然而,當我們本應專注於決策時DMN卻活躍起來,這表明大腦可能正在試圖從高負荷的工作中脫離,進入一種更為「省電」的內省狀態。這種狀態下,個體更難以集中注意力、處理複雜信息,導致決策變得草率或猶豫不決,進一步加劇了選擇焦慮。

此外,在多工處理(Multitasking)日益普遍的2025年,我們的大腦還會經歷一種稱為「注意力殘留」(Attention Residue)的現象。當我們從一項任務切換到另一項任務時,即使當前任務看起來截然不同,之前的任務相關想法和注意力碎片仍會「殘留」在大腦中,干擾當前的認知活動。例如,邊回覆郵件邊規劃週末行程,或邊聽線上講座邊查看社交媒體動態,這種頻繁的任務切換,會不斷消耗我們的認知資源。研究表明,這種注意力殘留會顯著降低決策品質,甚至導致決策效率下降高達40%。這意味著,雖然我們自以為在同時處理多項任務,效率很高,但實際上卻是以犧牲決策的精準度與質量為代價,最終讓現代人的心智不堪重負,使選擇變得更加煎熬。

【輕推理論的實戰應用】

面對現代人普遍存在的決策疲勞與選擇焦慮,行為經濟學為我們提供了一線曙光。理查德·塞勒(Richard Thaler)及其同事開創的「輕推理論」(Nudge Theory),不再試圖透過強制手段改變人們的行為,而是透過巧妙設計選擇環境,以「輕推」的方式引導人們做出更有利於自身或社會的選擇,同時降低決策的認知負荷,從而有效緩解選擇焦慮。這是一種在不剝奪選擇自由的前提下,影響行為的藝術。

選擇架構的設計藝術

「選擇架構」(Choice Architecture)是輕推理論的核心概念之一。它指的是呈現選擇的方式和環境設計,這些看似微不足道的細節,卻能對人們的決策產生深遠影響。正如建築師設計建築空間影響人們的動線,選擇架構師則設計信息和選項的呈現方式,引導人們做出特定的決定,特別是在面對大量選項而產生選擇焦慮時。透過精妙的選擇架構,複雜的決策過程被簡化,減少了認知消耗,讓選擇不再是令人望而生畏的負擔。

退休金自動加入制度

在輕推理論的實踐中,最廣為人知的成功案例之一便是退休金的「自動加入」制度。傳統的退休金計畫通常採用「選擇加入」(opt-in)模式,即員工需要主動填寫申請表才能參與。然而,面對複雜的表格和未來的不確定性,許多人會因為決策疲勞、拖延症或純粹的慣性而選擇不加入,即使他們深知儲蓄的重要性。

英國在2012年推行的退休金自動加入計畫,便是一個典範的輕推應用。此制度將員工預設為退休金計畫的參與者,如果他們不想加入,則需要主動「選擇退出」(opt-out)。這一小小的改變,卻帶來了驚人的效果:參與率從原本的47%躍升至高達83%。這一成功案例至今在2025年仍被廣泛研究和借鑒,它清楚地表明,人們普遍傾向於維持預設選項,而非主動做出改變。這不僅大幅提升了國民的退休儲蓄率,更重要的是,它透過降低決策門檻,間接緩解了因面對複雜金融產品而產生的選擇焦慮。

器官捐獻預設選項

另一個觸動人心的案例是器官捐獻。在許多國家,器官捐獻採取「選擇加入」(opt-in)模式,即公民必須主動簽署同意書才能成為器官捐獻者。然而,在一些歐洲國家,例如西班牙和比利時,則採用「預設同意」(presumed consent)的「選擇退出」(opt-out)模式,即所有公民都被預設為器官捐獻者,除非他們明確表達拒絕。

數據顯示,採用「選擇退出」模式的歐陸國家,其器官捐獻率通常比採用「選擇加入」模式的北美國家高出9倍之多。這巨大的差異並非源於人們對器官捐獻態度的根本不同,而是由於選擇架構的影響。當捐獻是預設選項時,維持現狀的慣性、認知資源的有限性以及避免額外決策的心理,都促使人們傾向於不採取行動。這種「預設偏誤」(default bias)的強大力量,再次證明了輕推在引導大規模行為改變上的效用,有效降低了公民在面對「是否捐獻」這一重大決策時的心理負擔和焦慮感。

行為洞察的商業變現

輕推理論的原則不僅在公共政策領域大放異彩,在商業世界,尤其是在日益發展的電商平台中,其行為洞察也正被巧妙地轉化為實實在在的商業價值。電商企業透過精準地設計用戶體驗,利用人類的認知捷徑和心理偏誤,有效地驅動消費者行為,同時為他們提供看似「更輕鬆」的購物體驗。

電商平台的認知捷徑設計

在電商的購物環境中,許多設計都旨在利用人類的心理偏誤,來簡化消費者的決策過程,或促使其加速決策。這無疑是在減輕潛在的選擇焦慮,因為它為消費者提供了清晰的「指示」。

例如,當你瀏覽商品時,看到「僅剩3件」的提示,這便是在巧妙觸發人類的「稀缺性偏誤」(Scarcity Bias)。從神經科學角度來看,稀缺性訊息會激活大腦中與獎勵和損失厭惡相關的區域。當人們感知到某件物品的供應有限,尤其是自己感興趣的物品,潛在的失去感(FOMO,即「錯過恐懼症」)會驅動一股緊急感,導致非理性的購買衝動。這種機制有效地縮短了決策鏈條,讓消費者在焦慮於「錯過機會」而非「如何選擇」時,迅速做出購買決策。

亞馬遜(Amazon)的「1-Click」專利(於2025年仍是其標誌性創新)則是另一個利用行為洞察的經典案例。在此之前,線上購物通常需要經過多個步驟:將商品加入購物車、填寫收貨地址、選擇支付方式、確認訂單等。每個步驟都構成一個微小的決策點,累積起來便會消耗消費者的認知資源,增加他們放棄購買的可能性,尤其是在已經感到決策疲勞時。亞馬遜的1-Click技術,允許用戶透過一次點擊,就能完成支付和訂單提交,極大地減少了從意願到行動之間的認知摩擦和決策步驟。數據顯示,這項創新將轉化率提升了高達287%,它不僅是技術的勝利,更是對人類心理惰性與渴望簡便的深刻理解,讓消費者在無意識中被「輕推」完成了購買行為,從而巧妙地規避了在最終確認環節可能產生的猶豫和選擇焦慮。

【打造抗焦慮決策系統】

在行為經濟學的視野下,我們不僅能透過外部「輕推」來優化公共政策和商業策略,更關鍵的是,個體也能積極地重塑自身的心智模式與認知習慣,從內部築起一道抵禦選擇焦慮的防線。這是一場從被動響應到主動設計的轉變,旨在透過系統化的方法,將決策過程化繁為簡,釋放被過度選擇所束縛的認知資源。

心智模式的重構策略

當代社會的資訊洪流與選項爆炸,常常讓我們陷入決策的泥沼。要有效應對這種挑戰,核心在於重新架構我們的心智模式——即我們觀察、理解和回應世界的方式。透過有意識地調整思維框架,我們能更清晰地辨識決策的本質與權重,從而減輕選擇焦慮。

決策分層矩陣

在面對眾多選項時,一個有效的策略是將決策進行「分層」。亞馬遜創辦人傑夫·貝佐斯(Jeff Bezos)對此有著深刻的洞察,他將決策分為「單向門」(One-Way Door)與「雙向門」(Two-Way Door)兩種。

「單向門」決策是不可逆的,一旦做出就難以回頭,例如,重大的職業轉變、婚姻承諾或是大筆的投資。這類決策需要深思熟慮,收集足夠的資訊,甚至進行模擬預演,因為潛在的損失規避心理會在這類決策中被極大化。我們應投入更多的時間與認知資源,來仔細權衡其長期影響,避免沉沒成本謬誤,並盡可能考慮周全。

相對地,「雙向門」決策則是可逆的,即使選擇錯誤,也能輕鬆地回頭修正,如同推開一道門,發現不合適還能退出來換另一道。例如,購買一件不合心意的衣服(可以退換)、嘗試一種新的咖啡口味、或是在一個新的線上課程中淺嚐輒止。對於這類決策,我們的目標是「快速行動,快速迭代」。

在2025年,我們理解到,可逆決策與不可逆決策的時間分配應遵循一種「黃金比例」:將大部分的認知能量與時間投入到不可逆的「單向門」決策上,進行深入分析和審慎評估;而對於可逆的「雙向門」決策,則應鼓勵自己迅速做出選擇,即使犯錯也能及時調整,避免過度分析而陷入選擇超荷效應與決策疲勞。這種決策工程的思路,有效降低了每一項選擇帶來的心理負擔。

神經可塑性訓練

除了重構心智模式,現代認知科學研究也揭示,透過特定的神經可塑性訓練,我們能夠物理性地強化大腦中負責決策和情緒調節的區域,從而從根本上提升決策質量並降低選擇焦慮。

冥想對前額葉的強化效果

前額葉皮質(Prefrontal Cortex, PFC)是大腦的「執行長」,負責高階認知功能,包括決策、計畫、問題解決以及情緒調節。在面對選擇焦慮時,PFC的過度活躍或功能失調,都可能導致我們難以集中注意力、做出衝動決定或陷入分析癱瘓。

近年來的行為科學研究指出,正念冥想(Mindfulness Meditation)能夠顯著提升前額葉的功能。一項由麻省理工學院(MIT)在2025年仍被廣泛引用的研究顯示,僅僅8週的正念練習,便能使參與者的決策準確度提升高達23%。這項發現強調了冥想不僅是放鬆技巧,更是實質的認知訓練。透過正念練習,個體學會觀察思緒而不被其裹挾,減少衝動反應,提升認知控制力,從而在複雜的決策情境中保持冷靜與清晰。

腦電圖(EEG)研究進一步揭示了專家決策者與新手之間在腦波活動上的顯著差異。在進行決策任務時,專家往往表現出更強的theta波活動。Theta波通常與深度放鬆、創造性思維以及潛意識信息處理相關。這意味著,經驗豐富的決策者在面對複雜情境時,其大腦能夠更有效率地處理信息,快速辨識關鍵模式,並在更為從容的狀態下做出判斷,而非如新手般因認知負荷過重而產生顯著的beta波(與焦慮、過度思考相關)。這反映了他們在心智模式上達到了某種自動化和優化,進一步佐證了持續的認知訓練能夠提升決策效率,並減少伴隨而來的心理負擔。

擺脫選擇焦慮,迎接高效決策的2025

在這資訊爆炸、選擇過剩的時代,選擇焦慮已成為一種普遍的現代病。了解行為經濟學的原理,並將其應用於日常生活,是我們應對這一挑戰的關鍵。讓我們回顧本文的核心要點:

- 認識選擇悖論: 了解選項過多可能導致決策癱瘓和不滿意的根本原因,打破「選擇越多越好」的迷思。

- 識別認知偏誤: 警惕框架效應、損失規避和錨定效應等認知偏誤對決策的隱形操控,學會理性分析,避免落入陷阱。

- 管理決策疲勞: 認識到我們的認知資源是有限的,學會簡化日常決策,將精力集中在重要事項上,避免心智超載。

- 運用輕推理論: 藉由調整選擇環境,利用預設選項和突顯重要資訊等方式,簡化決策過程,做出更明智的選擇。

- 重塑心智模式: 將決策分層,區分可逆與不可逆的選擇,針對不同性質的決策採取不同的策略,避免過度分析。

- 強化神經可塑性: 透過正念冥想等認知訓練,增強前額葉皮質的功能,提升決策的準確性和效率。

至2025年,我們身處一個瞬息萬變的世界,面對的選擇只會越來越多。要擺脫選擇焦慮,關鍵在於建立一套個人化的「抗焦慮決策系統」。這不僅僅是一種策略,更是一種生活方式的轉變。透過有意識地重塑心智模式、管理認知資源,並善用行為經濟學的洞察,我們能夠在繁雜的選擇中保持清醒,做出更符合自身利益的決策,最終擁抱更輕鬆、更充實的生活。期許每個人都能在2025年,成為一個更明智、更快樂的決策者,活出自信與從容。